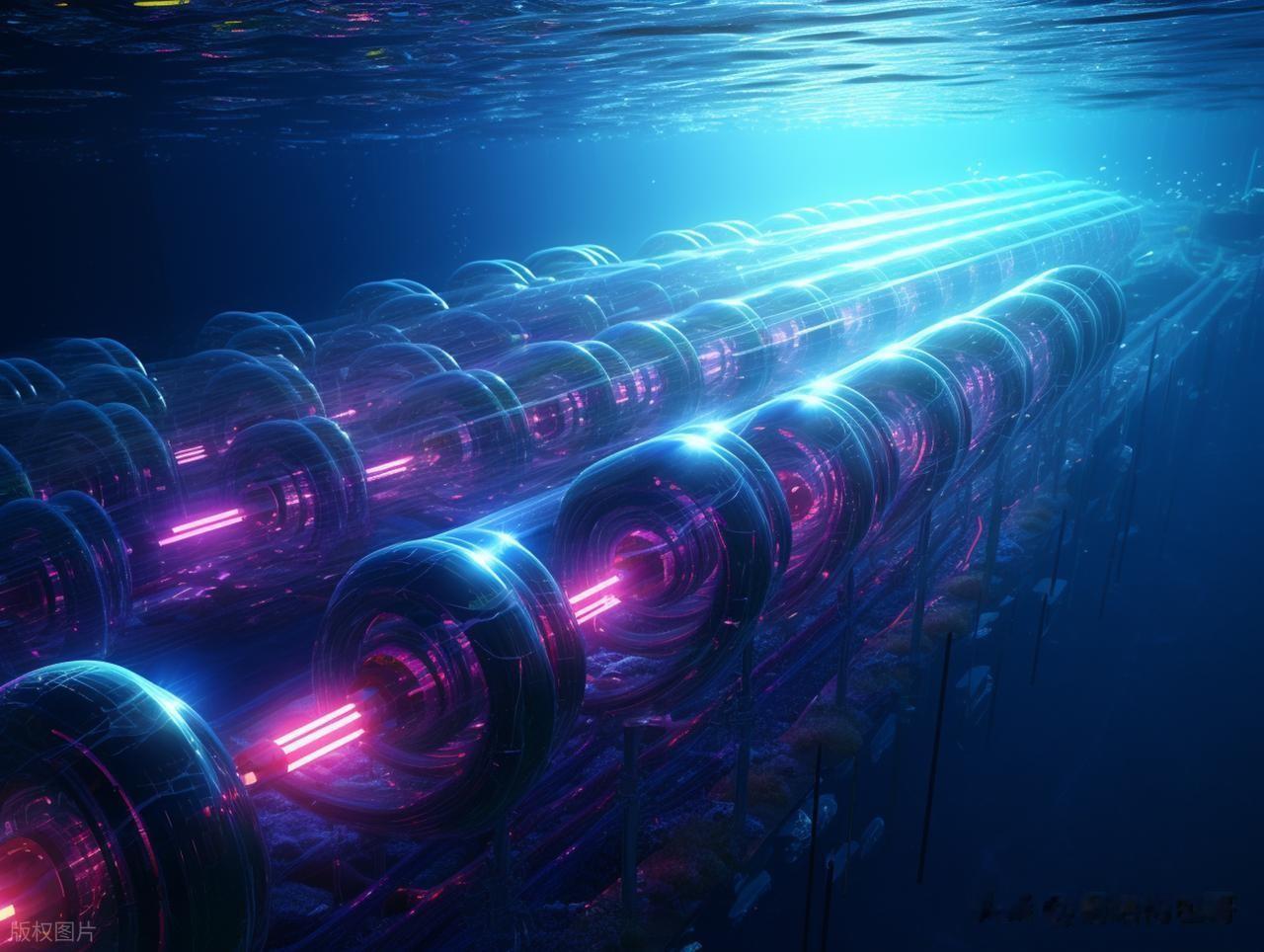

就在你阅读这句话的瞬间,全球超过99%的国际数据,正通过躺在深海海底、比成年人手臂略粗的电缆奔流不息。它们不是虚无的“云”,而是互联网真正的物理脊梁。然而,这张维系着全球数字经济的海底网络,远比我们想象的更加脆弱和惊心动魄。

2022年1月,一场突如其来的火山喷发,让汤加这个南太平洋岛国瞬间“失联”。外界所有的关切与援助,都被冰冷的海水无情阻断。原因简单得令人错愕:维系汤加与外界唯一联系的海底光缆,被火山喷发引发的海底滑坡冲断了。

这个人口仅十万的国家,在断网后几乎退回到“信息孤岛”时代。修复工作耗时近一个月,期间的经济损失与社会停摆难以估量。这并非孤例。就在不久前,红海海域的数条关键光缆也遭遇“神秘”破坏,导致亚欧之间的网络延迟激增,金融交易市场一度出现混乱。人们习惯于指尖轻点的每一次视频通话、每一笔跨境支付,其背后都依赖着这条深埋于黑暗海底的“数字血管”。而当它破裂时,我们才惊觉,维系现代文明的根基,竟如此不堪一击。

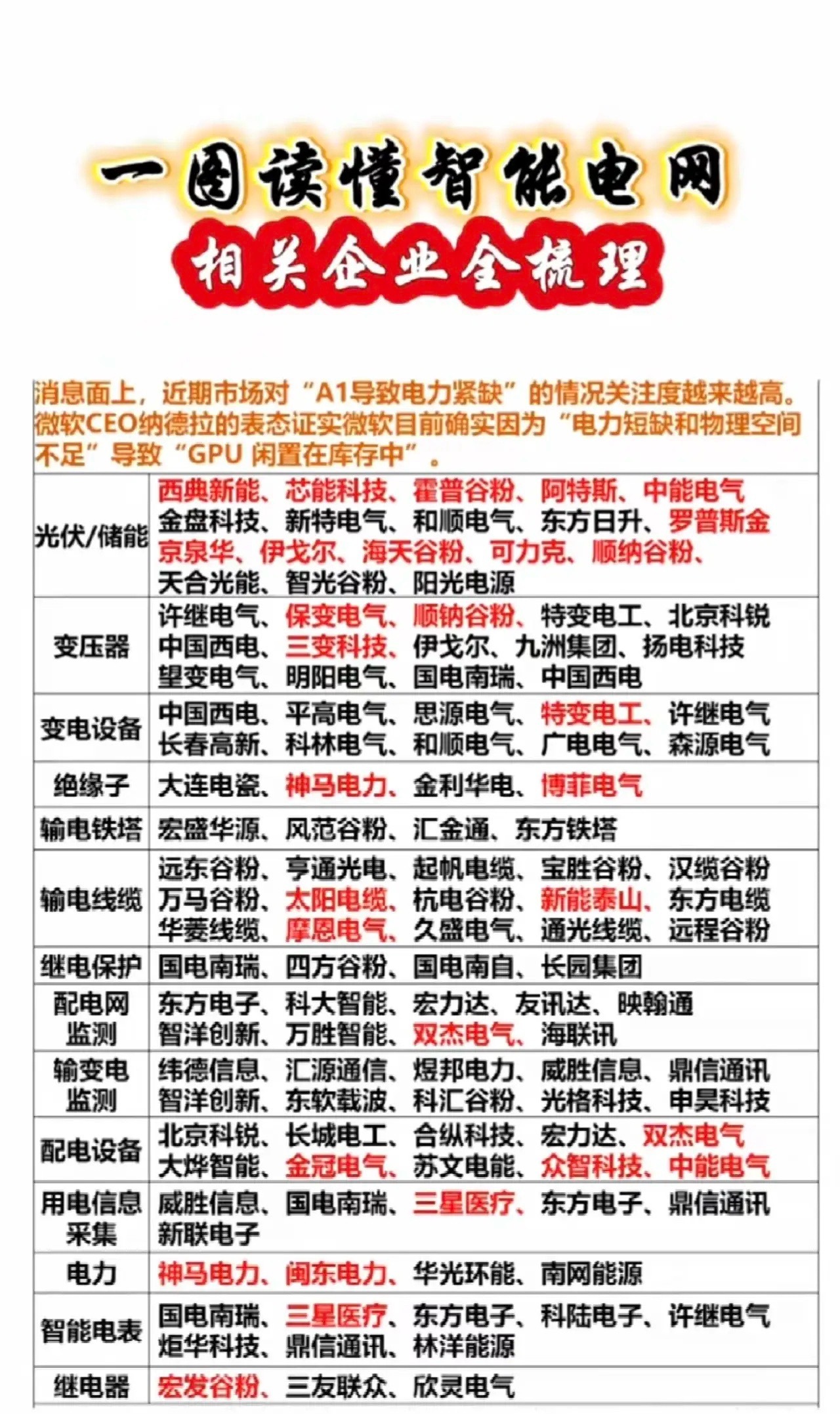

摊开全球海底电缆地图,你会看到一幅比任何航线图都更密集的全球连接图谱。目前,全球约有超过400条现役海底电缆,总长度足以绕地球赤道近30圈。这些电缆的分布,揭示着世界权力与财富的真实流向:跨大西洋线路最为密集,承载着欧美两大经济体之间海量的金融与社交数据。跨太平洋线路则成为中美数字经济的主动脉。途经红海、马六甲海峡的线路,则是亚洲连接欧洲与中东的咽喉要道。

然而,这张地图也暴露了致命的“ choke points”(阻塞点)—— 例如,连接中国与世界的关键数据,有近80%必须经过狭窄的马六甲海峡和南海。这些地理瓶颈,在和平时期是效率的体现,在特殊时期,却可能成为被轻易扼住的“数字咽喉”。

海底光缆的脆弱性,不仅源于大自然的天威,更来自于水面之下的暗流涌动。繁忙航道的船锚与拖网渔船,是光缆的“头号杀手”。但更令人警惕的是,近年来,某些海域频繁出现“身份不明”的船只进行可疑作业,其行为模式与情报收集或预置破坏高度吻合。海底光缆已成为继太空、网络空间之后,又一个大国战略博弈的“高边疆”。拥有强大海底监控和作业能力的国家,理论上具备了在关键时刻“掐断”他国数字命脉的能力。这已不再是科幻小说中的情节。正如“棱镜门”所揭露的,某些情报机构具有在关键光缆上进行数据监听的能力。数据在海底传输时并非绝对加密,大量元数据暴露在潜在的风险之中。你的每一次越洋通信,都可能在这条“透明管道”中留下痕迹。

面对日益严峻的挑战,守护这条“数字生命线”已刻不容缓。路线冗余,不能把鸡蛋放在一个篮子里,各国正加速建设路径多元化的新光缆。例如,避开传统敏感水域的跨极地、跨非洲南端的新线路,正成为新的战略选择。最新的分布式声学传感技术,能将光缆本身变成一个绵延数千公里的“传感器”,实时监测周边船舶抛锚、海底地震甚至人为触碰,实现精准预警。国际社会亟需就保护海底关键基础设施达成具有约束力的新准则,明确将攻击民用光缆视为不可接受的敌对行为,并建立强有力的追责与惩戒机制。

黄昏时分,一艘中国电缆维护船正缓缓驶向港口。它刚刚完成了一次例行的巡检。在它身后,是沉于万米深蓝之下、承载着人类共同未来的神经网络。它提醒我们:真正的连接,从来不是轻点鼠标的虚幻,而是这些沉默地横亘在深海、需要我们去警惕与守护的实体存在。这条数字动脉的每一次搏动,都与我们每个人的当下与未来息息相关。它若安好,我们的数字世界便是晴天。

评论列表