文 |史迁

编辑|史迁

1948年,长江下游的江阴要塞,是国民党眼里的“超级肥缺”:兵不算多,权力不小,钱还不少。

国民党高层拼命抢位子,共产党地下党却悄悄“插队”,用三十两黄金改了一份人事考评,把本来排第五的戴戎光推上司令宝座。

等到渡江战役打响,他才发现,自己这位堂堂要塞司令,七千人里真正能指挥的,只是少数。表面是任命升官,背后是一场安静又彻底的“接管行动”。

谁坐江防头把交椅,真正在挑人的是谁故事从孔庆桂抽身退场开始。江阴要塞炮多、钱多、权大,两年时间就让孔发财致富。战局越来越差,他不想给国民党陪葬,索性辞职经商,把这个座位留给后来人。

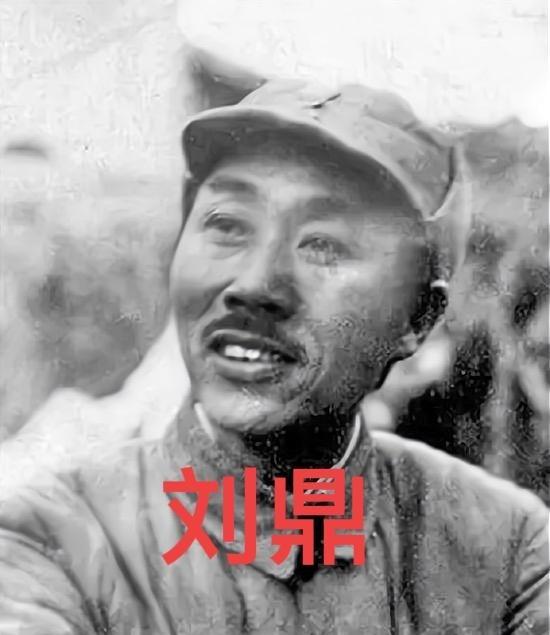

国民党内部马上开始“排队”:孔想托李道恭上位,胡宗南有自己的人,顾祝同也要照顾同乡。纸面上看,首选是李道恭,戴戎光只能排在第五。真正改变排序的,是潜伏在国防部里的共产党人。

唐秉琳、唐秉煜、吴广文盯上了戴戎光,理由很现实:一是人有“接口”,他和我党同志是同学,弟弟还是党员,思想不那么死板;二是长期干后勤,苦于没兵权,有强烈上升愿望,心理上更容易被影响;三是专业能力够用,放在要塞司令的位置,对国民党和共产党看上去都说得过去。

人选定了,接下来就是动手脚。他们用三十两黄金打通关系,把戴戎光的考评材料“美白升级”,战功写得更亮,评价拉到“最优”,硬生生把他从第五推到第一。

军务局按材料排序往上报,俞济时审核,蒋介石看档案、见本人,觉得背景干净、业务对口,再加上顾祝同同乡背书,任命顺理成章。

表面看,这是一次按程序走的人事安排;实际上,是地下党在国民党系统里完成的一次精准“点将”。戴戎光以为自己靠本事和资历拿到江阴要塞,根本没意识到,自己上任那天,已经踏进一盘别人精心布好的棋局。

他到江阴之后,看到的是一块风光无比的地盘:有重炮,有军费,有经济收益,还有晋升空间。对他来说,这是一场仕途翻身战;对地下党来说,这只是第一步。真正重要的是,要让这位新司令越信任身边人,自己就越容易在内部悄悄接管兵权。

悄悄拿下炮口和士兵,一座要塞在沉默中改旗要塞是谁的,不看司令帽子,看谁能动得了炮和兵。江阴七千人里,真正关键的是炮台、守备部队和机动炮兵。很多基层军官不是顽固派,就是地方武装出身,光喊口号没用,得一一做工作。

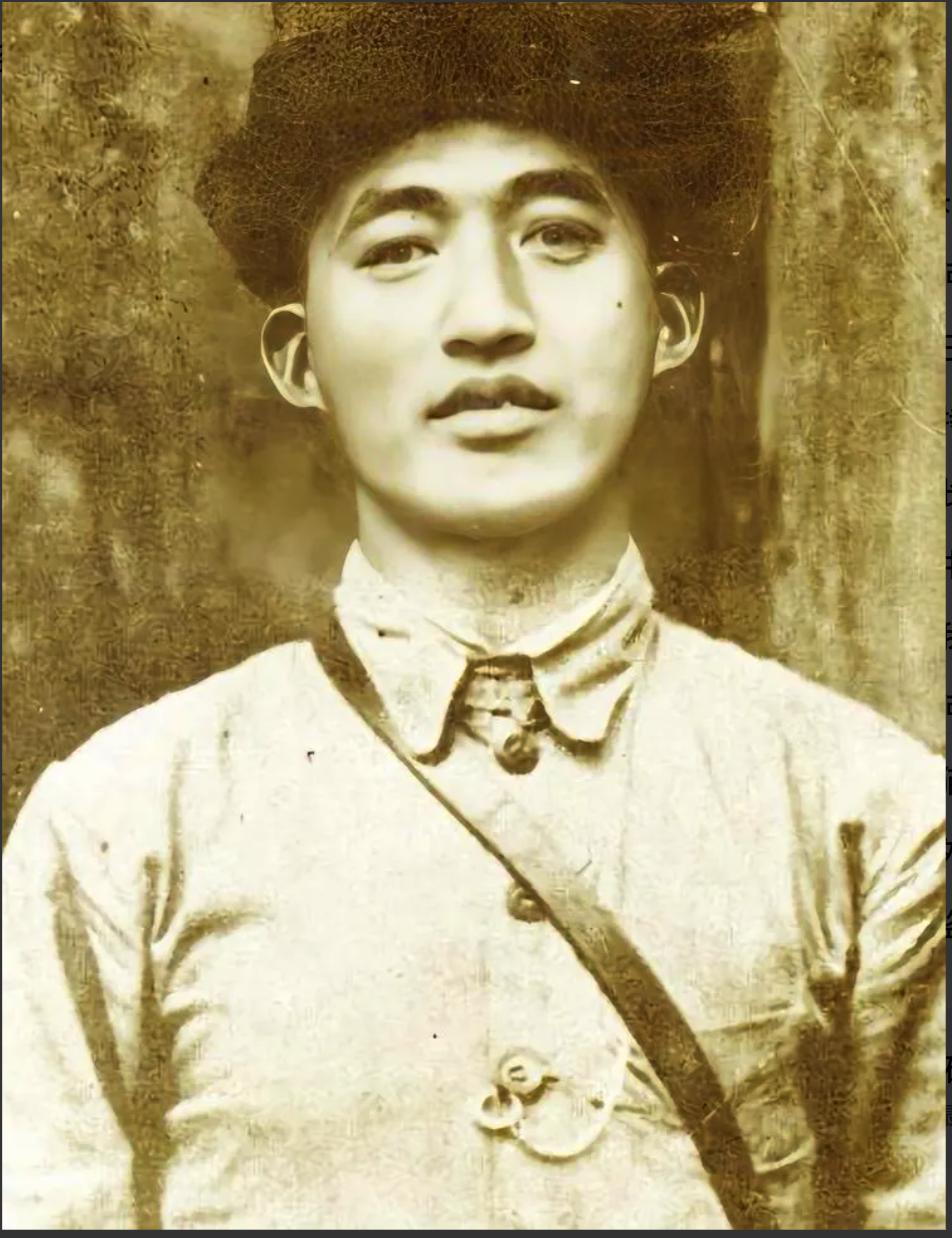

潜伏的三个人分工很细。唐秉琳在要塞当参谋处长,掌握安排和情报;唐秉煜既在国防部,又是工兵营营长,能上下打通;吴广文后来当上守备总队长,直接管一部分地面部队。这三人是亲戚,彼此绝对信任,组织给的任务就一句话:保密,拿权,等机会。

炮兵是“拳头”,先从这里下手。唐秉煜找到黄埔同学孟怀高,不谈大道理,只把战场现实摆在桌上:东北、华北几十万几十万地打光,前线官兵看不到希望,高层还在内斗。

一个职业军官看清大势之后,很难不动摇。孟怀高最终站到了共产党一边,被推荐当上第一大台台长,等于把最关键的一批重炮收进自己阵营。

守备部队的问题更棘手。里头不少人来自苏北还乡团,强硬惯了,对共产党极不信任。吴广文请出“家庭资源”:他的父亲是江浙有名望的红帮元老,在这群人眼里是有分量的人。

老吴并不和他们讲主义,只讲现实和后路,点出大形势已走到尽头,硬扛下去,只会把自己搭进去。守备三大队副曹炳三虽有抵触,却不敢公然对着红帮长辈翻脸,最后只能选择“先听着”,起码在关键时刻不敢妄动。

1949年初,游动炮兵团成立,武器新、机动性强,一旦站在国民党那边,就会成大麻烦。地下党提前布局,让王德容在上任之前,就已经完成政治上的靠拢,再通过关系,让他当上团长。这一来,要塞几只最硬的“拳头”陆续站到了另一边。

这种悄无声息的接管,中间险情不断冒头。苏北逃亡地主告密,说有个“唐姓团长”不可靠,把矛头隐约指向唐秉琳。按常理,戴戎光可以借机“杀鸡给猴看”,证明自己立场。

可这时候,他对唐秉琳极为信任,干脆在上级面前拍胸口保人,说这是自己“小老弟”,各为其主,不要乱扣帽子。上峰看司令态度如此坚决,调查也就搁置。戴戎光这一护,等于帮地下党顶住了第一波明火暗箭。

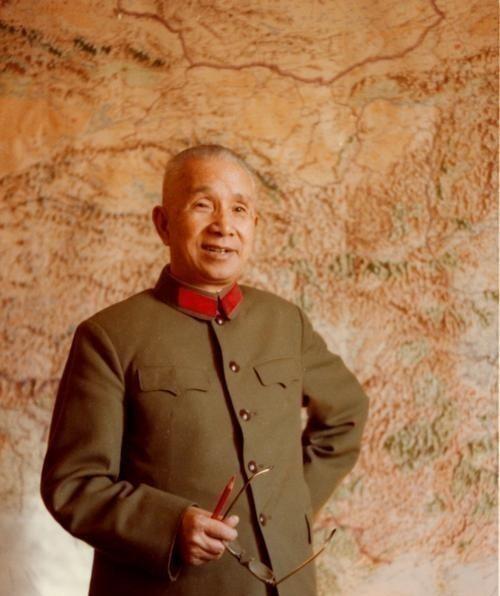

更高层面上,李宗仁收到江阴要塞被渗透的密报,准备查一查。顾祝同为了给老乡说话,强调戴戎光是蒋介石亲自选的人,又是自己熟人,不该乱动。

李宗仁

李宗仁手里本就权力有限,在这种人情和派系纠缠中,江阴问题被轻轻带过。特务头子毛森也起过疑心,想伸手查戴戎光,却被保密局上海负责人杨斌挡下来,理由仍是顾祝同面子不能砸。国民党内部这种错综复杂的关系网,让本应紧绷的安全神经,一次次被人情消解。

渡江战役前夕,又出现一个险棋。戴戎光为了私利,暗中藏船,得罪丁治磐,转头把责任一股脑推给吴广文,把这位守备总队长关了起来。

地下党立刻判断:这人一旦落到外人手里,被严刑拷打,整张地下网都有曝光风险。于是先用“内部看管”的理由把人要过来,再趁上级来要人之前,连夜送去无锡藏好。

表面看,是配合调查;实际上,是一次紧急撤离。等渡江前一天晚上,吴广文又被悄悄送回江阴,配合同情革命的李云葵,把守备部队再次理顺。

1949年4月20日,渡江战役打响,江面炮声大作,江阴的反应成了焦点。145师被打得抬不起头,急忙喊江阴要塞火力支援。

唐秉琳答应得非常干脆,炮兵立刻就位,火炮张口,装药、瞄准一切都按教科书操作,只是保险没卸,引信没装。炮声轰隆隆响起,145师心理上稍稍松口气,实际伤害却有限,很难当场看出问题。

戴戎光在指挥所听着,隐约觉得不对,抓起电话想查个究竟,电话却已经成了摆设,线路被切断,身边卫士也消失不见。这一刻,他突然意识到,自己可能早就被人架到了半空,下面的兵并不真听自己。

天色泛白,解放军先头部队成功渡江,局面瞬间倒向另一边。唐秉琳不再掩饰,直接命令炮兵掉转炮口,把原本支援目标变成145师阵地。

真正带着引信和杀伤力的炮弹飞出去,145师伤亡惨重,整个东线防线被撕出大口子。江阴要塞这一下“反水”,对解放军渡江而言,是极为关键的一记助攻。

差不多同时,唐秉煜带人冲进指挥所,和戴戎光面对面。形势已经不需要解释,电话线被切,炮兵失控,守备部队中的关键岗位也在别人手里。戴戎光选择缴械,很快被带离。

他这才被告知一个扎心的事实:江阴要塞七千人中,真正还能被他直接指挥的,只是一小部分,其他核心力量早就站队完毕,只是一直没摊牌。

起义过程几乎没有内战,没有大规模对射,要塞整体平移给了人民解放军。江阴江面安安静静,局势却已换了天。东线渡江压力陡降,长江防线最后一点体面也被揭开。

后来的安排也颇具时代特色。戴戎光没有被处死,而是被送去学习,随后在华东军政大学当起教员,把自己熟练的炮兵知识教给新中国军队,最后在南京去世。

他从“被扶上台”的司令,变成“讲课的专家”,命运转弯幅度不小,却也反映出新政权处理旧军官的一种思路:看态度、看作用,不一刀切。

结语江阴要塞起义常被概括成“零伤亡策反”,说法不夸张。三十两黄金、一份改过的考评、几层人情关系,再加上耐心扎实的基层工作,就把一座要塞从里到外悄悄翻了个面。

真正起作用的,是那种不喧嚣、不冒头,却能在关键时刻改变炮口方向的力量。站在今天回望这段历史,可以更清楚地看到,中国革命的胜利,不只是正面战场赢回来的,也是靠隐蔽战线、政治工作和人心选择,一点点“接盘”旧世界关键节点而来的。