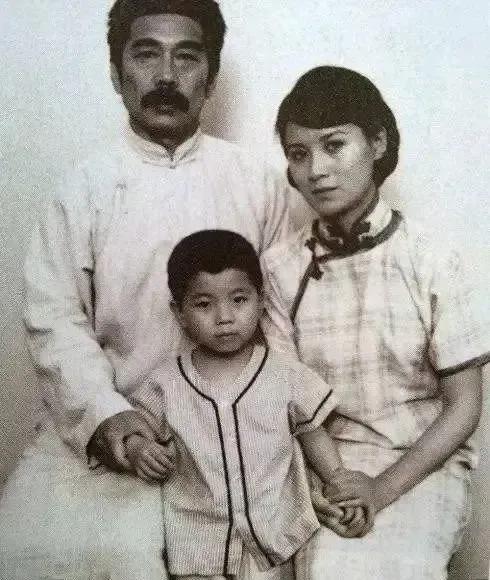

1925年的一个晚上,许广平没有回家,留在了鲁迅的寓所,她坐在鲁迅的床头,试探地握住鲁迅的手。 这一次,鲁迅没有拒绝,而是叹了一口气,反过来把许广平的手紧紧握住,对她说:“你战胜了!” 这句话像一把钥匙,打开了民国文人情感世界里最隐秘的一扇门,要知道那时的鲁迅,正被一桩维持了近二十年的婚姻捆在原地。 1906年从日本回国时,母亲用“病危”的谎言把他骗进洞房,揭开盖头看到的朱安,成了他一辈子都无法摆脱的“母亲的礼物”。 这个裹着小脚、不识字的传统女性,在周家操持家务二十年,却从未走进鲁迅的心里。 许广平的出现像一道光,1923年在女高师的课堂上,这个敢当众质疑“铁屋子”比喻的女学生,让鲁迅在讲台上第一次露出了难得的笑容。 课后她抱着笔记本追到办公室,连珠炮似的提问让鲁迅在日记里写下“此女生颇不寻常”。 那些往返的书信里,她称他“鲁迅先生”,他叫她“小鬼”,字里行间的温度渐渐融化了这个文坛硬汉的铠甲。 1925年女师大风潮时,许广平作为学生领袖被开除,鲁迅公开站出来为她辩护,流言蜚语像潮水般涌来。 有人说他“为师不尊”,有人骂她“伤风败俗”,那些日子鲁迅总在深夜独坐,烟卷一根接一根,直到许广平那封“先生是否愿意打破现状”的信摆在桌上,他才发现自己早已在这场情感较量里溃不成军。 同居后的上海岁月,是鲁迅生命里最安稳的十年,景云里23号的小屋里,许广平把他的书稿整理得井井有条,每天清晨的小米粥里总卧着两个荷包蛋。 鲁迅给海婴洗澡时手忙脚乱的样子,被许广平写进《欣慰的纪念》里,那个在文章里横眉冷对的斗士,原来也会对着婴儿的啼哭手舞足蹈。 朱安依旧在北平的四合院里守着空房,鲁迅每月按时寄去生活费,却始终没勇气告诉她,自己已经有了新的家庭。 1936年鲁迅病逝那天,许广平握着他逐渐冰冷的手,想起二十年前那个夜晚他说的“你战胜了”。 后来她花三年时间整理《鲁迅全集》,1000多万字的手稿里,每一页都有她修改的痕迹。 1947年朱安去世前,让人把鲁迅的旧棉袍送给许广平,这件穿了二十年的衣服上,还留着两个时代的温度。 如今上海鲁迅纪念馆里,还陈列着许广平当年的记账本,“购书款三元七角”“海婴奶粉五元”的字迹娟秀工整。 那些没有名分的日子,被这些细碎的日常酿成了岁月里最醇厚的酒。 或许爱情本来就不需要一张纸来证明,就像许广平说的,他们不过是“以沫相濡,为人间留一段真情见证”。