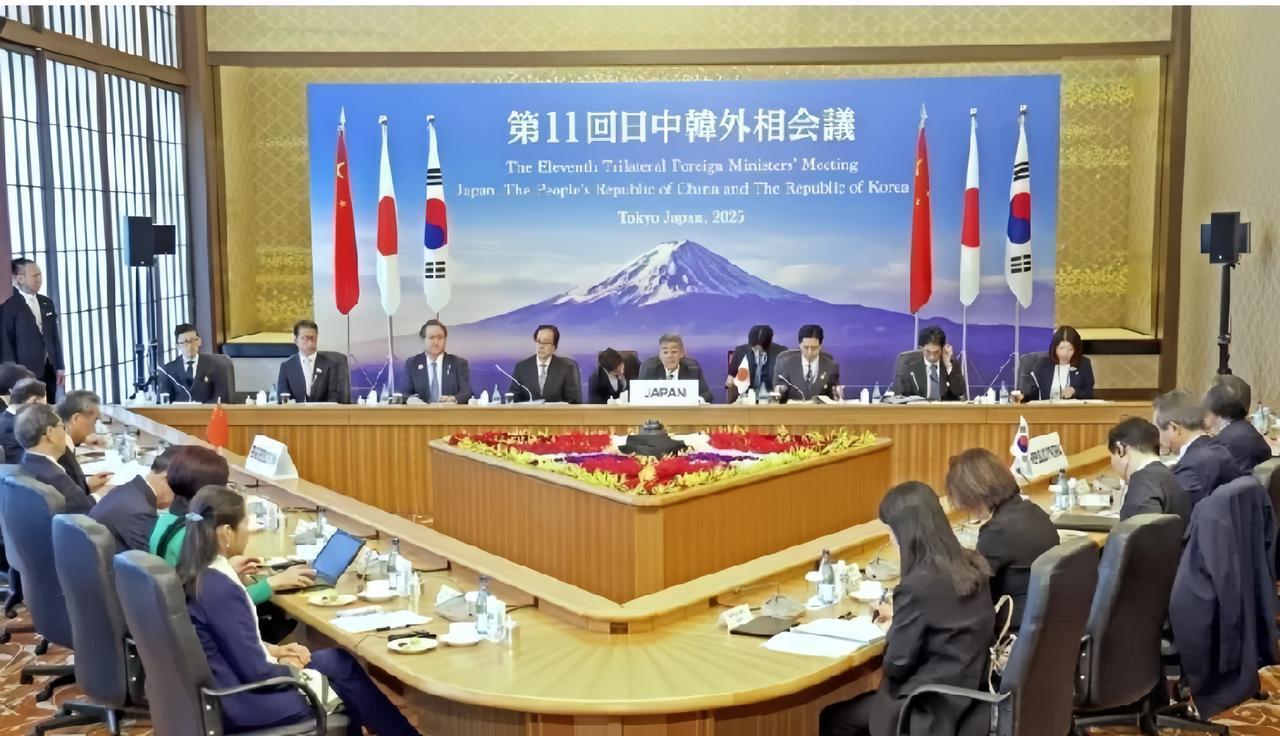

[太阳]中日韩会议突然取消,中方通知了韩国,但没通知日本! 最近啊,东亚外交圈可热闹了,一则中日韩领导人会议突然取消的消息,就像一颗石子投入平静湖面,激起了层层涟漪。 据韩国媒体讲,中方通过外交渠道跟韩方说了会议要延期,可日本那边却说没收到正式通知,这本来挺平常的外交日程调整,就因为信息传递不一样,一下子变得跟演戏剧似的,成了“通知疑云”。 咱先说说这事儿到底咋回事,原本计划2025年在中国举办的中日韩领导人会议,眼看着快到日子了,情况却变了。 韩国政府的人跟《韩民族日报》说,中方通过外交途径跟韩方讲了,因为“日程安排有困难”,所以会议要延期,这种直接沟通挺符合外交礼仪的,韩方也表示理解。 可日本共同社记者去问日本外务省的时候,得到的答复却是“没接到中方正式通报”,这回答一出来,东京外交圈就开始各种猜测了,有人分析,要是日本真没被提前告知,那可能说明现在中日关系有点微妙。 其实啊,国际会议上出现这种“通知差异”不是头一回了,2019年,原定在日本举行的中日韩经贸部长会议也临时延期了,不过那次三方几乎同时知道消息,没出现信息不对称的情况。 还有更经典的,2022年巴厘岛G20峰会期间,有个国家代表团因为内部沟通出问题,没及时收到议程变更通知,结果代表在空荡荡的会议室等了半小时,这种“外交乌龙”在国际多边场合还挺常见的。 外交学院的李海东教授说,按照国际惯例,会议主办国得同时通知所有参与方,要是时间有差别,通常不超过24小时,超过了就可能传递出别的信息。 咱再看看中日韩这三边关系,中日韩合作机制从2008年启动后,就一直走得磕磕绊绊,历史问题、领土争端、经贸摩擦还有战略竞争,这些事儿搅在一起,让这个东北亚最重要的三边框架老是面临挑战。 就说最近,中日关系确实有点障碍,从福岛核处理水排放争议到东海局势,双方在好多地方都有分歧,不过今年中日韩旅游部长会议还是如期举行了,这说明合作还在继续。 这种“经济热乎,政治冷淡”的情况,让任何外交互动都可能被过度解读,韩国世宗研究所的李成贤研究员觉得,在东北亚外交里,通知的先后顺序、方式和内容,都能当成分析双边关系的“晴雨表”。 那官方是啥态度呢,面对媒体询问,中国外交部发言人说“中日韩三方一直就合作事宜保持沟通”,但没直接回应通知差异的事儿。 这种回应挺有外交智慧的,给后面咋处理留了空间,日本内阁官房长官在记者会上说“期待三国合作继续推进”,还委婉表示“相信所有参与方都会遵守外交惯例”。 韩国外交部则像个调停人,说“理解中方在筹备过程中遇到的实际困难”,这种各说各的,但又都留有余地的表态,就是东北亚外交的独特之处。 在我看来,这次中日韩会议的“通知风波”,表面上看是外交程序上的技术问题,实际上反映了东北亚地区合作的深层难题,中日韩都是全球排名靠前的经济体,合作本来应该能让这个区域更繁荣稳定,可老是被历史恩怨和现实博弈影响。 咱得理性看待外交礼仪的象征意义,在国际上,通知的先后顺序确实能看出关系咋样,就像2018年朝美峰会筹备的时候,通知渠道和时间就被各方当成解读诚意的指标。 但也不能过度解读,毕竟外交运作里,好多技术性因素都可能导致信息差,像译电延迟、经办人员疏忽啥的都有可能。 东北亚合作挺特殊的,它既是全球经济最有活力的地方,又是历史积怨挺深的区域,这种矛盾让合作进程特别脆弱,2020年疫情初期,中日韩还搞了“风月同天”的暖心互动,口罩外交让紧张气氛缓和了不少,可惜这种温情没持续多久,很快又被地缘竞争的寒流给盖过去了。 其实真正的问题在于,三国对区域架构的愿景差别挺大,中国想在多极化世界里实现东方复兴,日本一心扑在美日同盟框架里找自己的角色,韩国则在安全依赖和经济自主之间纠结,这种战略上的不协调,让任何合作都像建在断层线上一样,不太稳固。 不过咱也别太悲观,数据显示,2023年中日韩贸易总额超过7200亿美元,人员往来超过3100万人次,这种深度融合的经济现实,早晚会让政治方面找到解决办法。 就像2023年中日韩环境部长会议,虽然有争议,但还是达成了好多共识,这说明务实合作还是很有生命力的。 对于未来的中日韩合作,我觉得可以采取“模块化”推进的办法,把争议小的功能性领域,像环保、公共卫生、数字经济这些,和政治敏感度高的议题分开,先通过积累实务合作建立互信,同时还可以建立“二轨对话”机制,让学界、商界的代表先聊聊敏感话题。 区域整合本来就不是一帆风顺的,欧盟是经历了两次世界大战才走上联合的道路,东盟也是在冷战夹缝里慢慢成长起来的,中日韩合作需要的不是不切实际的期待,而是要有历史耐心,还得有务实精神。 (信息来源:京报网--中日韩会议,确认推迟)