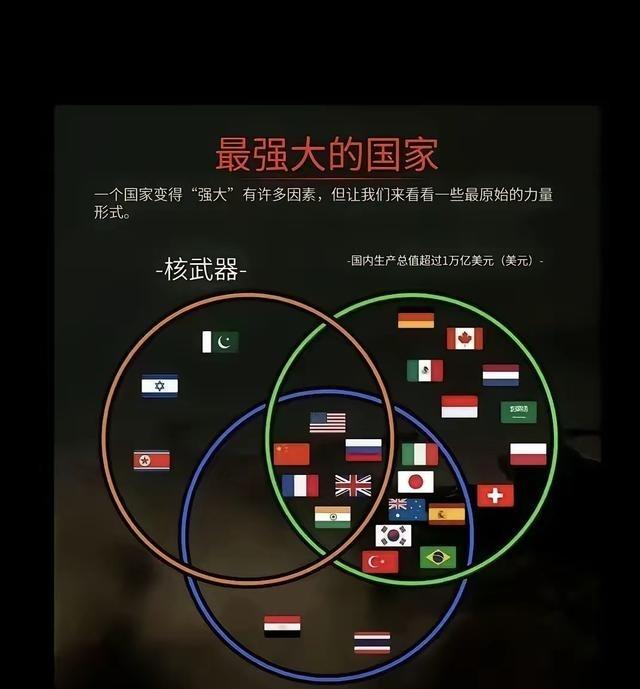

打美国输了要吃蘑菇弹,打俄罗斯输了要去西伯利亚挖土豆,打中国输了鞠个躬,道个歉,完事儿还能被欢送回国!日本从不因为你强大就不敢打你,只因为你让它付出的代价不够! 根据历史档案记载,1945年8月9日长崎遭受原子弹袭击后,日本内阁曾就是否投降进行激烈辩论。 陆军大臣阿南惟几坚持本土决战,但裕仁天皇最终表示“无法忍受国民继续遭受苦难”,这个决定背后,不仅因为核武器的毁灭性威力,更源于对战后格局的清醒预判。 在太平洋战场,美军的跳岛战术让日军付出惨重代价,硫磺岛战役中,2.2万守军仅有千余人幸存;冲绳战役日军损失超过10万人。 美国国家档案馆解密的《日本本土决战计划》显示,日军预计本土防御作战将造成1000万军民伤亡,这种完全不对等的代价计算,迫使日本选择向美国屈服。 当面对苏联红军时,关东军的溃败同样迅速,1945年8月,苏联对日宣战后仅用一周时间就击溃了号称精锐的关东军。 根据俄罗斯联邦国防部档案,超过60万日军俘虏被送往西伯利亚从事强制劳动。 日本战俘回忆录记载,在克拉斯诺亚尔斯克边疆区的劳改营,冬季死亡率高达30%,这种严酷的惩戒方式,成为战后日本对俄谨慎行事的历史记忆。 相较而言,战后中国对日本战犯的处置彰显出令人惊叹的宽容,1956年,中国最高人民检察院决定对1017名日本战犯免予起诉,并分三批将他们遣返。 这些战犯中包括曾在华北实施“三光政策”的军官,如今在名古屋某养老院安度晚年的前日军中尉山田敏夫在回忆录中写道:“我们原以为会遭到报复,没想到获得了医疗和食物,离开时还有欢送会。” 这种差异的形成有其深刻历史背景,战后冷战格局下,美国单独占领日本并主导了东京审判,许多侵华日军战犯未被追究。 而新中国成立后,基于长远战略考量,选择了以德报怨的政策,日本厚生劳动省统计显示,截至2021年,共有31000名日本军人遗骨从中国送回,这一持续数十年的遗骨收集工作,成为中日关系特殊性的见证。 从地缘政治角度看,日本在历史上对外用兵始终遵循着精明的代价收益计算。 1894年甲午战争,日本赌赢国运,1904年日俄战争,日本险胜获得东北亚霸权,这些成功经验强化了其冒险倾向,直到遭遇绝对实力碾压的反击,这种战略惯性才被打破。 近年来解密的美国国务院档案显示,1972年田中角荣访华前,外务省曾详细分析过中日战争赔款问题。 日方惊讶地发现中方主动放弃了战争赔偿,这份宽容被记录在会谈纪要中,不过,日本NHK在2018年的民调显示,仅有32%的日本民众了解中国放弃了战争赔偿,这在一定程度上影响了年轻一代对历史的认识。 当今东海局势中,日本在钓鱼岛问题上的强硬姿态,某种程度上仍是历史行为模式的延续。 只有当挑衅行为可能引发难以承受的后果时,战略计算才会转向谨慎,2023年日本防卫白皮书将“反击能力”写入国家安全战略,这种转变背后,依然可见历史决策逻辑的影子。 从广岛核爆纪念馆到哈尔滨731部队遗址,不同的战争记忆建构影响着现实政治,德国维尔茨堡大学东亚研究论文指出,日本社会对战争的认识存在“选择性记忆”,对遭受的创伤记忆深刻,对造成的伤害相对模糊。 这种认知差异,使得日本在对待不同战胜国时表现出截然不同的态度。 历史经验表明,国际政治中仅靠道德感化难以维护持久和平,只有让侵略行为付出相应代价,才能形成有效威慑。 战后秩序的设计者之一凯南在长电报中写道:“对扩张行为的制约,必须通过持续而坚定的反制来实现,”这句话在今天依然具有现实意义。 在南京民间抗战博物馆里,保存着一位日本老兵多年谢罪的书信,这种个人的战争反思与官方态度的反差,构成了中日关系的复杂图景。 历史的经验告诉我们,建立稳定的和平不仅需要宽容,更需要让潜在挑衅者明确认知到行为的边界与后果,当越界行为不会面临对等反制时,冒险的冲动就会滋长。 纵观二战后的东亚格局,日本对不同战胜国的态度差异,实际上反映了国际政治中一个残酷而现实的逻辑:尊严与尊重,不仅来自于宽恕的胸怀,更来自于让对方知所进退的实力与决心。 这个道理,超越了具体的历史事件,成为国际关系中的永恒课题。