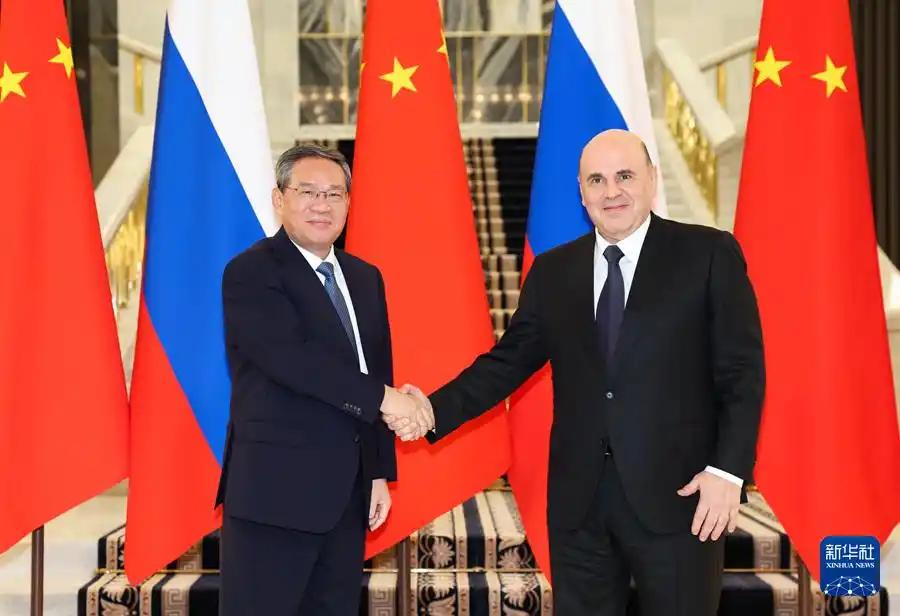

中国和俄罗斯谈妥了 当地时间11月17日,中国国务院总理李强在莫斯科会见俄罗斯总理米舒斯京。 双方就两国的合作进行了重点讨论交流并达成了广泛共识,这也为接下来中俄两国的合作奠定了坚实的基础!(新华网) 李强总理提及的“投资便利化”与米舒斯京提出的“新增长点”,均有实质支撑——背后是年超千亿的项目落地,更有刚结束的“海上联合-2025”军演托底。 今年8月“海上联合-2025”演习中,中方绍兴舰与俄方“特里布茨海军上将”号反潜舰的协同反潜演练,展现出高度默契。 以往演习双方需翻译逐句核对指令,此次直接采用通用战术代码沟通,反潜直升机升空、声呐组网耗时仅为传统流程的三分之一。 上世纪90年代中俄首次开展军事技术合作时,俄方对核心技术仍有保留。以苏-27战机引进为例,双方谈判三年才达成组装权协议。 如今,双方不仅联合研发防空系统,在北极航道护航演练中亦能实现无缝衔接。这一转变的关键,在于特朗普政府时期西方对中俄的技术封锁,倒逼双方形成“互补式创新”——俄方具备基础科研优势,中方拥有产业化能力,协同效应显著。 经贸合作是两国关系的“压舱石”。除能源领域外,满洲里口岸的案例更能体现合作韧性。当地鑫沣粮油负责人杨总测算,去年通过“边民互市+落地加工”模式进口1.6万吨俄罗斯油菜籽,每吨成本降低500元,年增收800万元。 目前该企业菜籽油占据中西部市场七成份额,这种“俄料中制”模式较单纯能源贸易更具抗风险能力。 此次会晤提及的“投资便利化”,针对性解决企业实际痛点。此前中国企业赴俄远东投资,办理手续需耗时半年,双方成立远东合作委员会后,实现从注册到通关的全程“绿色通道”。 以莫斯科-喀山高铁项目为例,中方企业不仅承担承建任务,还联合设立1亿美元风险投资基金,专项孵化当地高铁配套技术企业。这种“建产业链+育新动能”的模式,较单纯工程承包更具深层价值。 经贸合作与军事领域存在紧密关联,实例可清晰说明这一逻辑。满洲里口岸去年二手车出口额超3亿元,其中六成为适配西伯利亚路况的重型卡车,这类车辆既能运输民用物资,亦具备军事物资运输潜力。 “西伯利亚力量”天然气管道不仅保障中国能源安全,其沿线建设的通信基站与监控系统,已成为中俄边境安防体系的组成部分。经贸合作构建的物流与通信网络,为军事协作提供了基础支撑。 上世纪50年代中苏合作,中方处于被动学习地位;90年代中俄合作以装备贸易为主,俄方通过出口换取外汇;当前双方已形成真正意义上的“伙伴关系”。 此次会晤未提及“对抗第三方”,但明眼人不难察觉,特朗普政府推动的“印太经济框架”及对俄制裁,客观上成为中俄合作的“催化剂”。2024年中俄贸易额再创新高,印证了合作的内生动力。 国际社会常有对“中俄结盟”的误读,这实则是对双方合作逻辑的认知偏差。中俄从未签署军事同盟条约,但合作深度远超部分同盟国家。 以北极航道合作为例,中方提供破冰船技术,俄方开放港口资源,双方通过联合巡航保障航道安全,实际效果远超一纸条约。 这种“不结盟却高度协同”的模式,既规避冷战式对抗风险,又能有效应对外部压力,成为新时代大国合作的典型范式。 普通人可直观感知合作带来的民生变化。以往购买俄罗斯面粉需通过代购,如今超市货架已普遍可见;以往赴俄旅游手续繁琐,当前远东地区已对中国公民实行电子签政策。 这些便利背后,是66个超百亿合作项目的支撑。军事合作构建的安全环境,为民生合作提供稳定保障——今年“海上联合-2025”演习后,西太平洋航线中国商船保险费率下降12%,体现出合作的切实红利。 米舒斯京提及的“新增长点”已逐步落地。除能源、农业等传统领域外,中俄在航天、数字经济等领域的合作持续突破:双方联合研发的重型运载火箭预计2030年前实现首飞;中方移动支付技术已覆盖俄20多个城市,俄方北极大数据中心亦向中方开放数据接口。 这些合作并非简单“互通有无”,而是构建起全新的技术与经济生态圈。 当然,合作过程中仍存在挑战。俄方法律体系与中方企业运营习惯需进一步磨合,部分项目受国际制裁影响进度。此次会晤达成的“商事纠纷快速调解机制”,正是针对性解决方案。 中俄曾耗时40年解决边界问题,足见双方具备解决复杂问题的耐心与智慧,合作中的挑战亦能通过协商逐步化解。 11月莫斯科会晤的核心,是中俄将合作从“项目层面”升级至“体系层面”。军事领域协同保障安全,经济领域共建产业链,科技领域联合攻关,这种“三位一体”合作模式,既有效抵御外部压力,又为双方发展注入强劲动力。 对普通人而言,未来将有更多俄罗斯优质产品进入市场,海外出行环境更趋安全——这正是大国合作的民生价值所在。 MCN双量进阶计划 信息来源:李强会见俄罗斯总理米舒斯京 新华网2025-11-18 00:18北京

评论列表