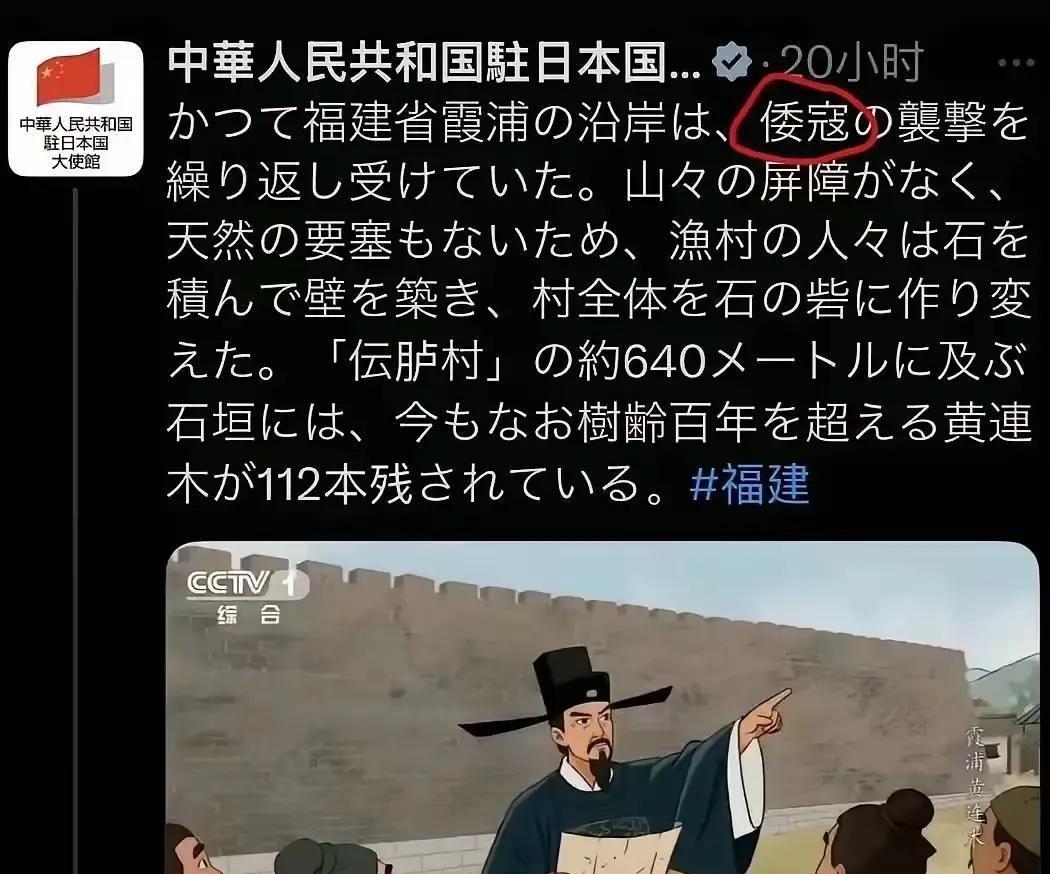

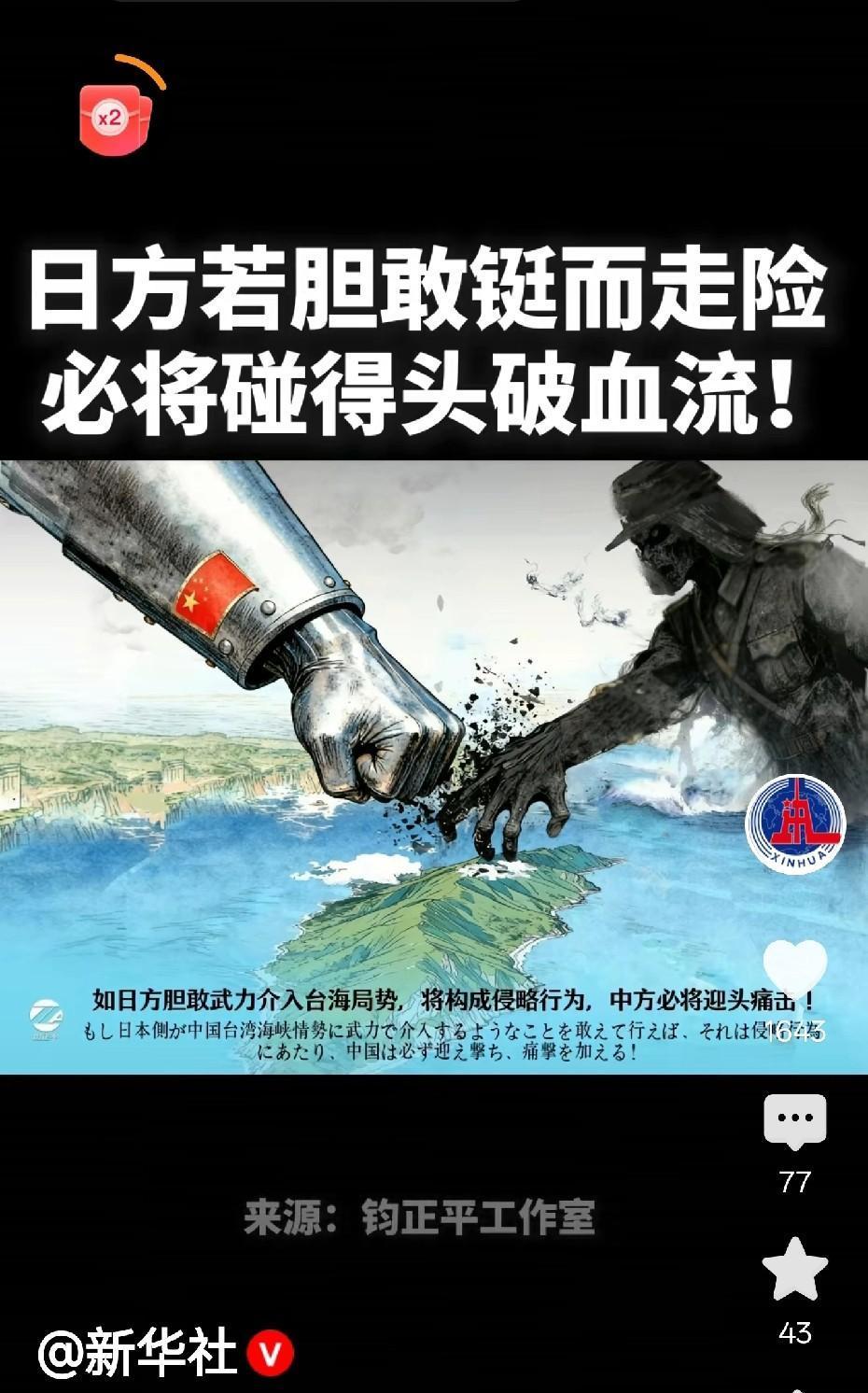

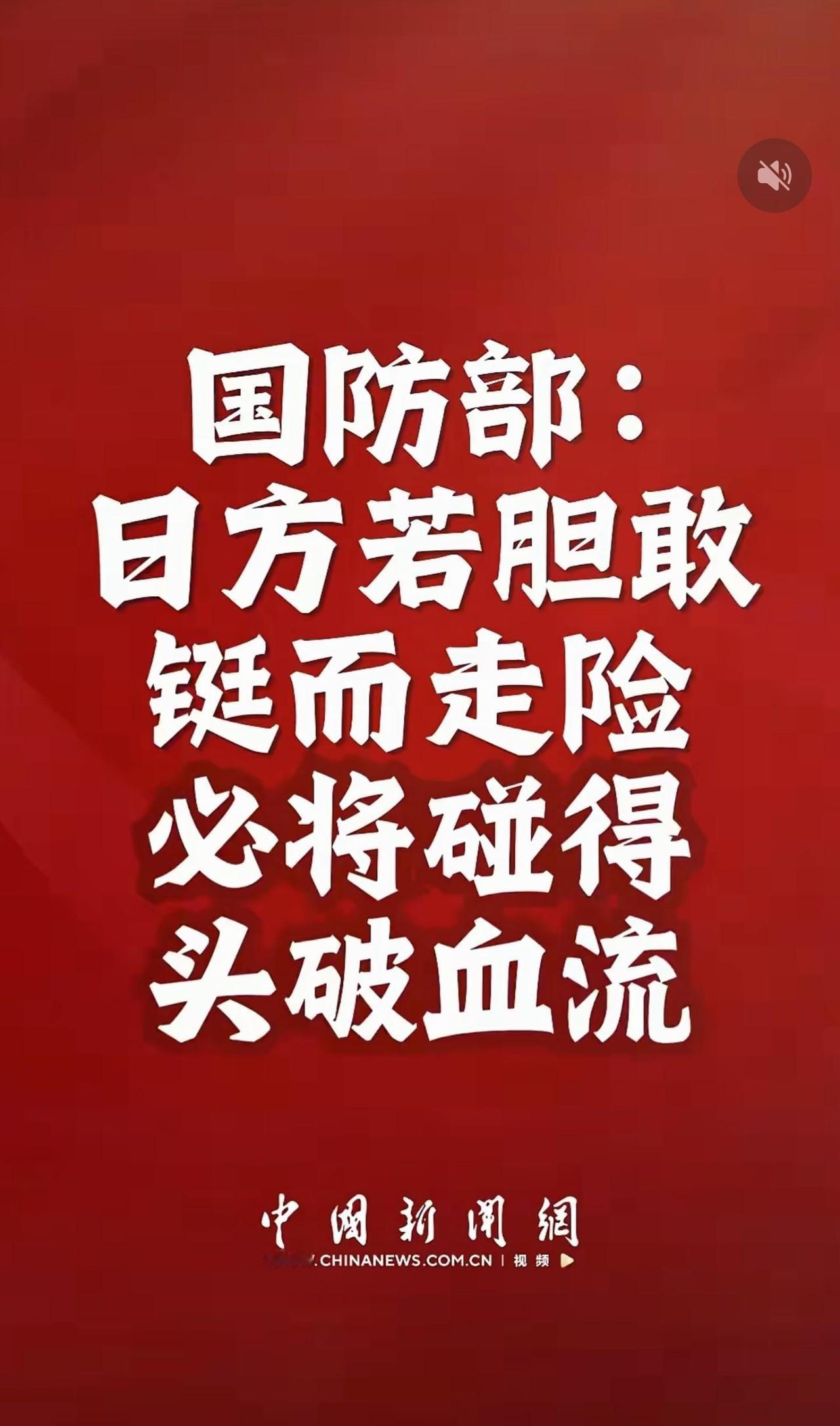

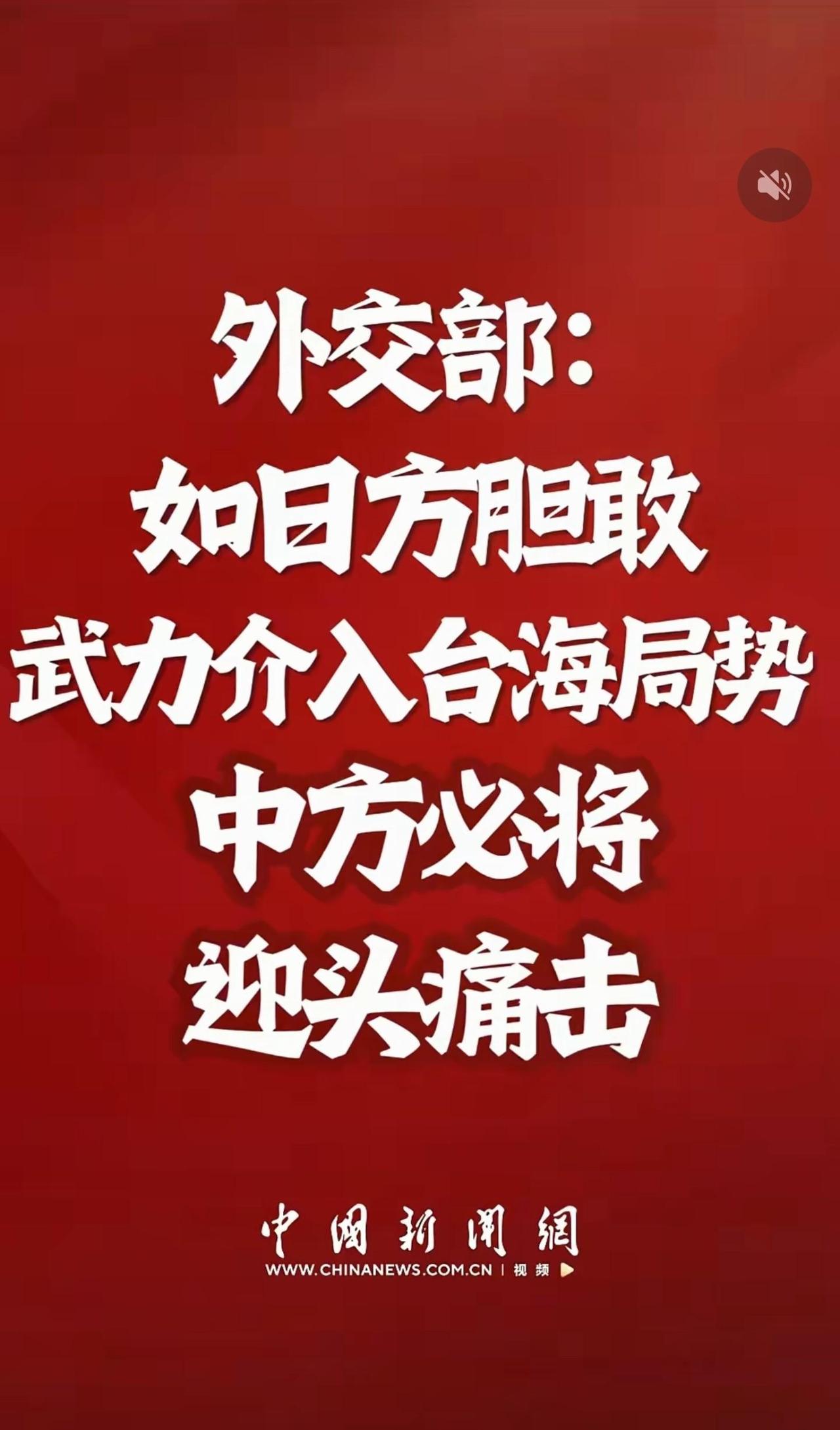

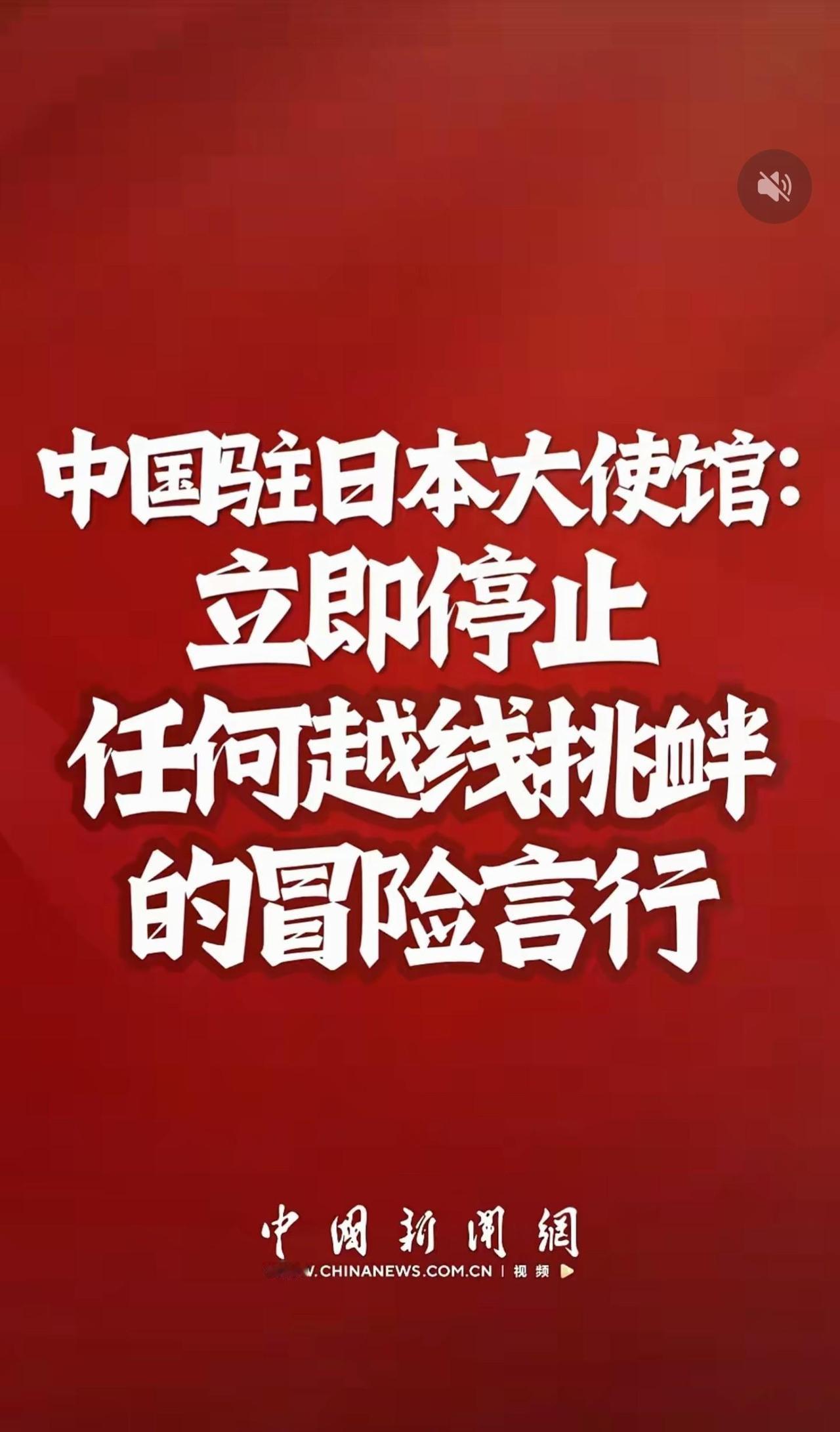

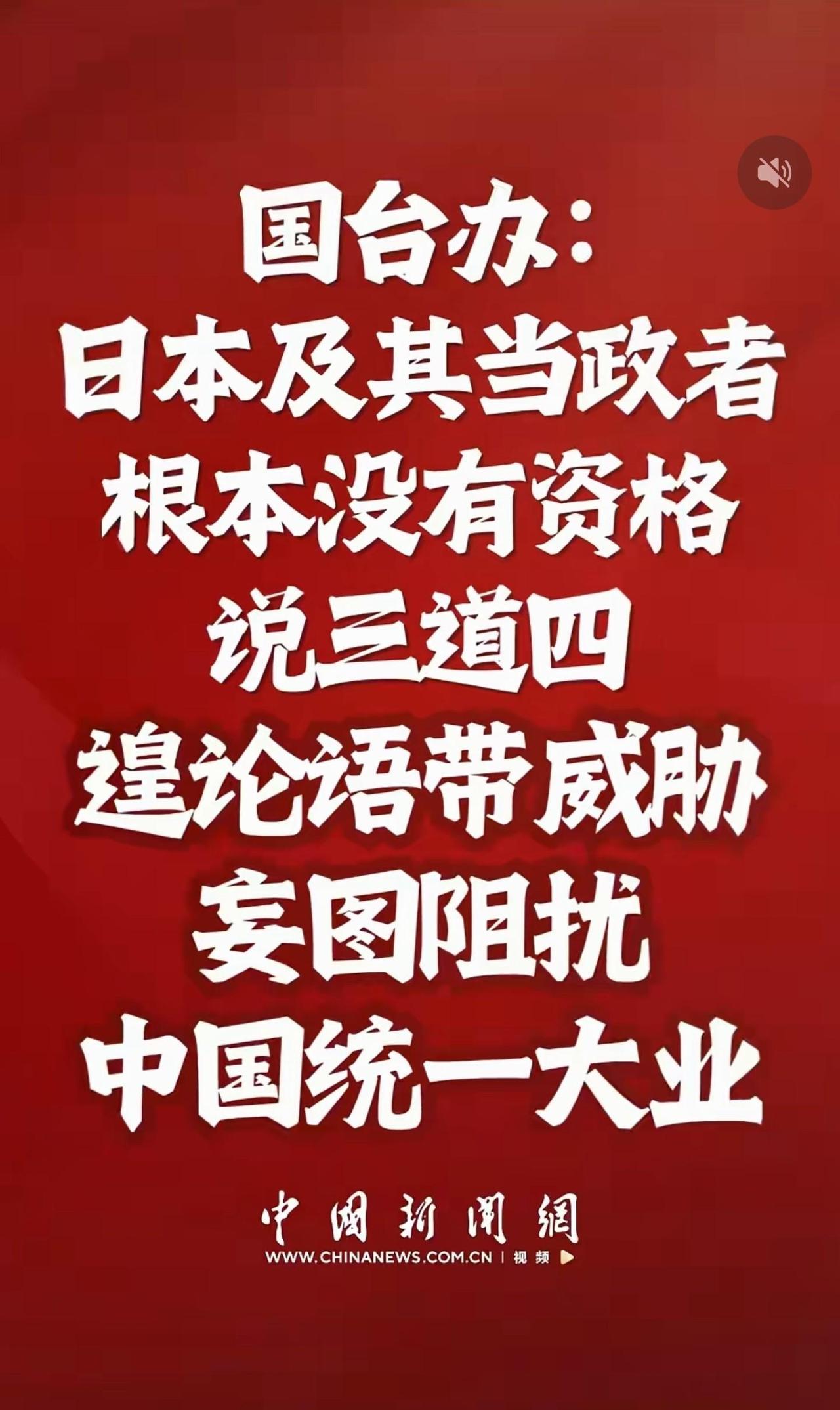

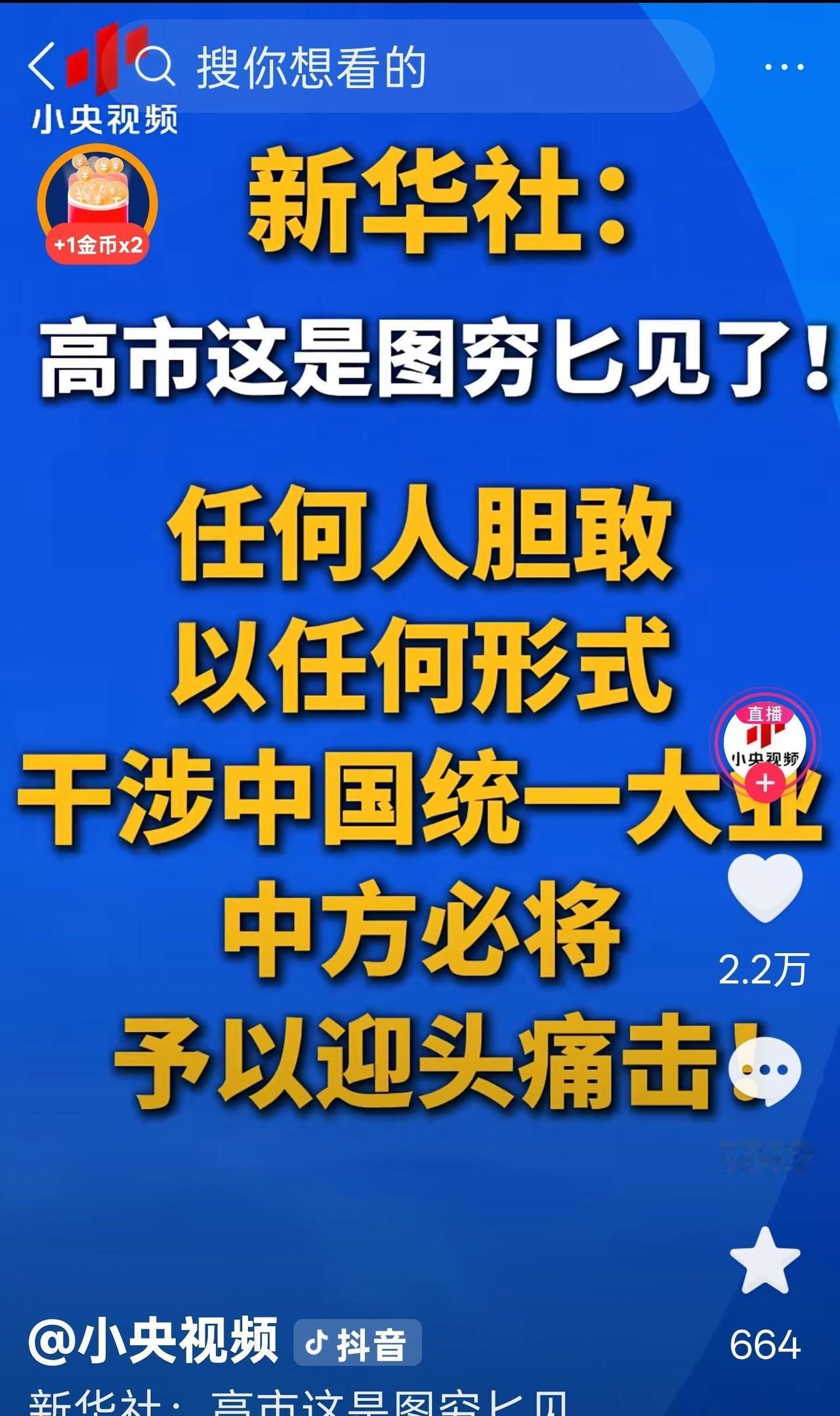

果不其然。 中国驻日使馆突然发布了一则用词引发争议的帖文。据社媒截图显示,相关表达被认为过火,目前未见权威渠道完整文本的确认版本,需继续观察官方澄清与更正。 就过去两年的例行通报看,东部战区对外信息一般统一用“某方舰机”“相关海空活动”等规范称呼,重点放在时间、海域坐标、距离、动作过程。这种写法把关注点锁在事实本身,避免把话题带偏。 再看海军层面的公开报道,像2023年山东舰编队西太训练,发布内容主要是出动舰机数量、课目安排、补给时长、编队构型,几乎不出现带情绪的词。把数据摆出来,外界更容易核对和理解,也降低信息误读风险。 对照一下国外的做法。美军印太司令部近两年多次通报南海、台海周边的拦截事件,常见表述是“某方军机距离多少米、动作不安全”,同样压在事实层面,不加入民族标签。日本防务机构每月公开“附近海域舰机动向”,通常列出日期、航迹、舰号识别,也维持中性用语。 社交平台的表达确实在变得更口语,但涉外话题的用词边界不能松。不少单位的融媒体账号在国内议题上更活泼,一到涉外,就回到标准口径,这不是自我约束,而是通用规则,平台也有明确的内容规范。 去年春天,国内某大型账号在报道涉外冲突时用了带情绪的标题,很快被平台提示修改。这个过程说明,在涉及国际受众的内容里,用词的稳定性比“吸引眼球”更重要,相关内容一旦外传,会被放大解读。 还有一个实际影响:涉外贴文被对方援引时,往往只截一句话,忽略前后数据。如果出现侮辱性称呼,外界就会把焦点从“发生了什么”转向“说了什么”。而我们的目标是让别人看清现场细节,而不是陷入词语争议。 从受众分层的角度看,面对国内读者的科普可以更生动,但触及涉外场合,最好维持通用称呼与标准描述。统一术语、统一量化指标,长期看更利于内容被引用和被信任。 事实本身就很有力量。比如公开的舰机型号、舷号、航速与距离,像052D出现在西太哪一段航线、伴随的是哪型补给舰,这些信息更能说明态势,读者也能迅速抓住重点。 因此,涉外称呼建议严格使用国名、军兵种名、单位名,不出现带贬损意味的词汇。这样既保障内容的可传播性,也避免对外沟通被无谓的词语干扰。 关于“民间称谓”的话题,出于基本的规范与平台规则,我不列举任何侮辱性称呼。讨论可以围绕事实、年份、型号、动作和现场细节,这才是有用的信息。 最后回到这次争议:涉外表达要稳、准、清,把话题钉在数据与现场,把情绪留在心里。用规范的语言,配扎实的信息,让外界记住事件本身,而不是某个词。