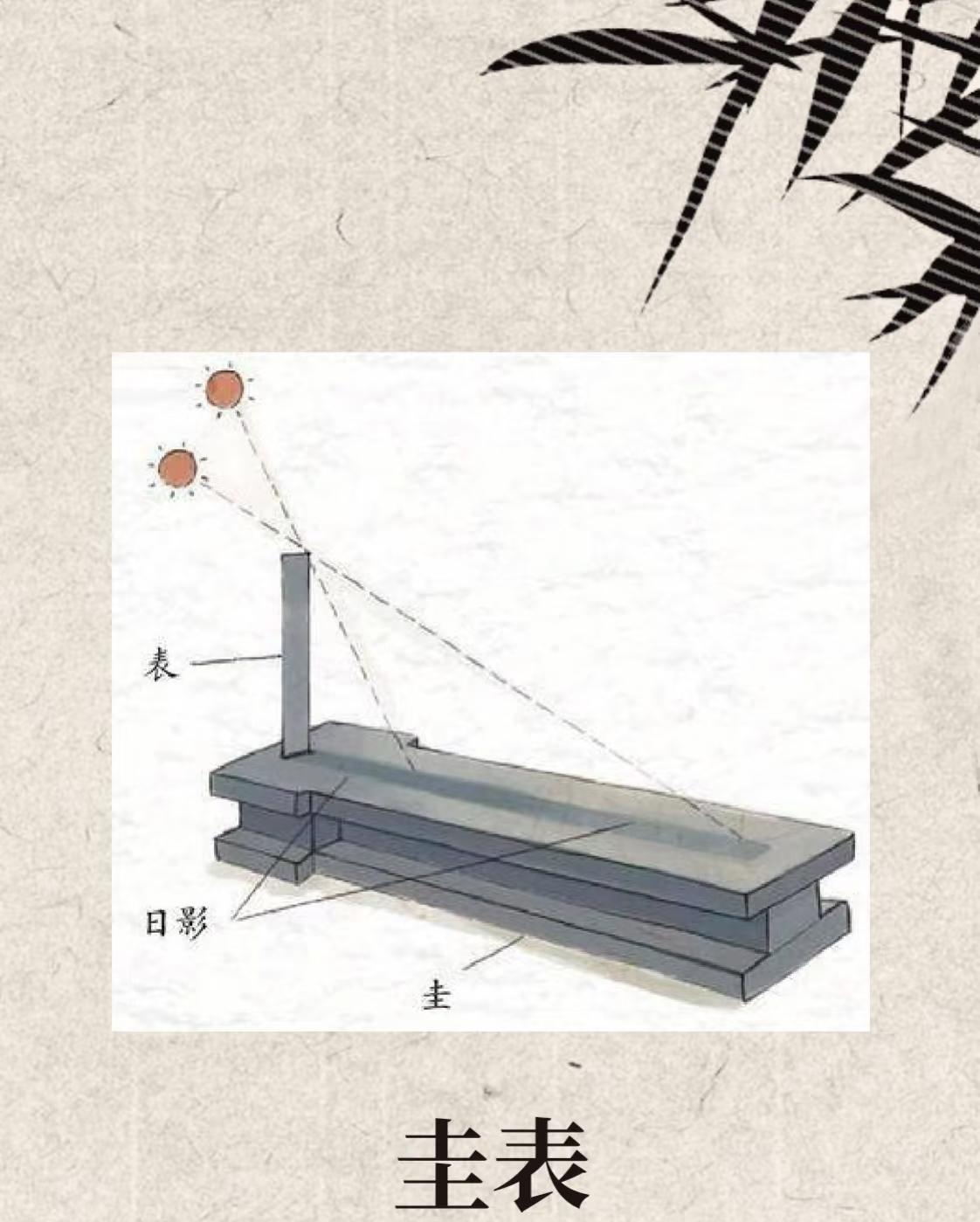

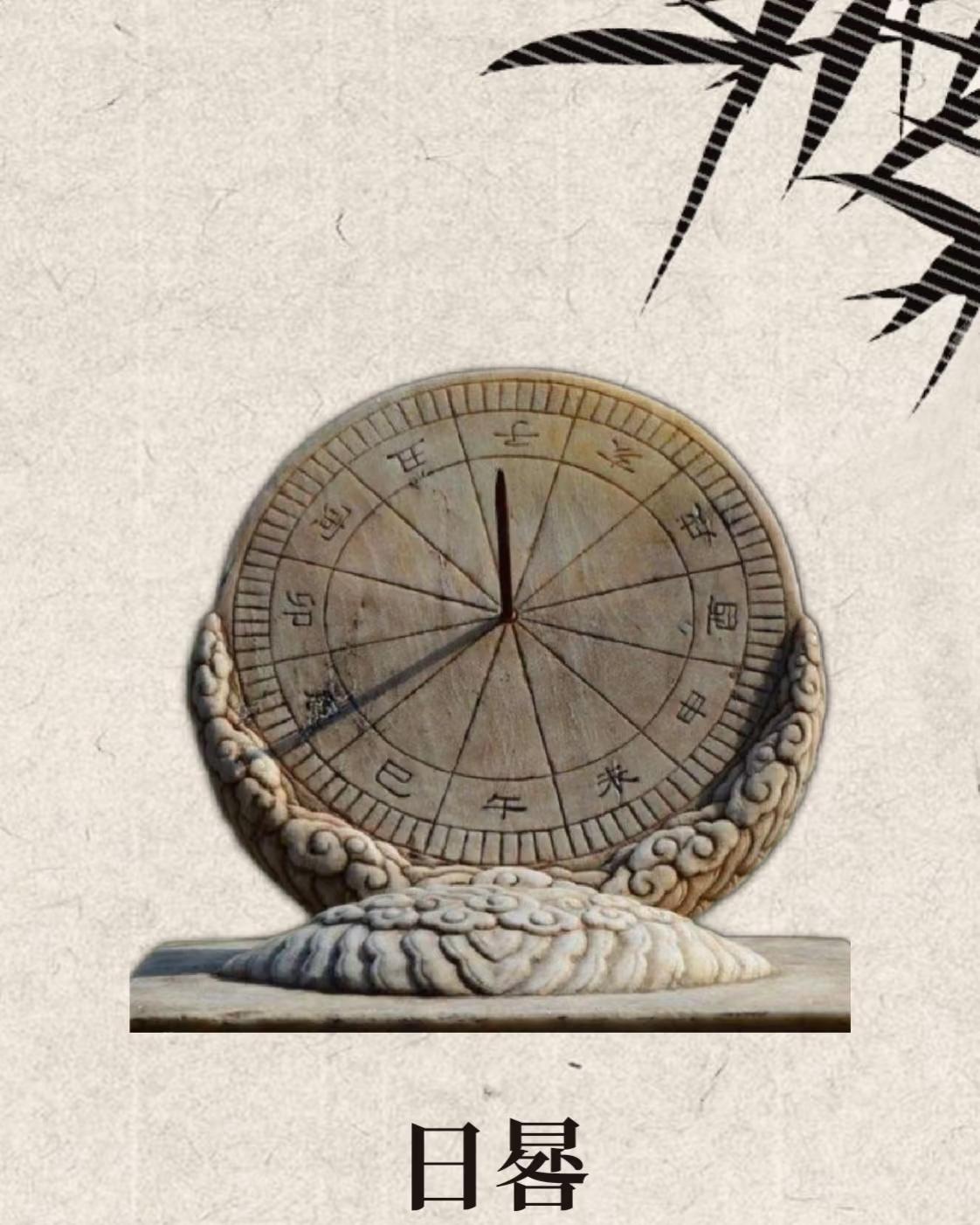

古人没有闹钟咋起床?从“烧绳子”到“水运仪象台”,计时器藏满智慧! 你有没有想过,没有手机、没有闹钟的古代,古人是怎么精准知道“该上朝了”“该下地了”的?别以为他们只靠看太阳——从新石器时代的“立杆测影”,到北宋能报时的“水运仪象台”,古代计时器的花样之多、智慧之深,连现代人都得拍案叫绝!这些看似“原始”的计时工具,到底藏着怎样的设计巧思?又如何见证了古人对“时间”的探索? 最“接地气”的计时器:从“影子时钟”到“香火闹钟” 早在4000多年前的尧帝时期,古人就发现了“影子会随太阳动”的规律,发明了最早的计时器——圭表。它由一根垂直的“表”(杆子)和水平的“圭”(石板)组成,太阳照在表上,影子落在圭上,根据影子的长短和位置就能判断时间。比如正午时影子最短,早晚影子最长,古人还靠圭表测出了“冬至”“夏至”——冬至那天影子最长,夏至那天影子最短,这可是当时指导农耕的“神器”。 不过圭表有个缺点:阴天、晚上就用不了。于是古人又发明了“日晷”,在圆形石板上刻上刻度,中间立一根小棍(晷针),通过晷针的影子指向来读时间,就像一个“圆形的圭表”。现在北京故宫太和殿前还放着一座清代的日晷,石板上刻着12个时辰的刻度,每个时辰相当于现在的2小时,要是你站在日晷旁,看着影子慢慢移动,就能直观感受到“时间在走”。 可到了晚上或阴天,日晷和圭表都“歇菜”了,怎么办?古人又想出了“火计时”的办法,比如“更香”。这是一种特制的香,每燃烧一段就代表一定的时间,比如“一炷香的时间”,其实就是香烧完的时长。有些更香还会在特定位置裹上金属球,烧到那里时金属球会掉下来,砸在铜盘上发出响声——这不就是古代版的“闹钟”吗?网友们看完直呼:“原来‘一炷香’不只是随口说的,真的是精准计时工具,古人也太会想办法了!” 最“精密”的计时器:从“漏水壶”到“机械钟鼻祖” 靠太阳和火计时,总还是受天气、风力影响,古人又把目光投向了“水”——水的流动相对稳定,于是“漏刻”(也叫漏壶)诞生了。最早的漏刻是一个装满水的壶,壶底有个小孔,水慢慢滴下来,壶里的水位下降,对应壶身上的刻度就能算时间。不过这种“单壶漏刻”误差大,后来古人改成了“多级漏刻”,比如西汉的“铜漏壶”,有上下两个壶,上面的壶漏水到下面的壶,下面的壶里放一个浮子,浮子上插一根木尺(漏箭),水满一点浮子就上升一点,漏箭上的刻度就能精准显示时间,误差能控制在15分钟以内。 到了北宋,计时器迎来了“巅峰之作”——水运仪象台。这是由天文学家苏颂主持建造的,高达12米,相当于4层楼那么高,集计时、天文观测、报时功能于一体,堪称“古代机械钟的鼻祖”。它的核心是“水运系统”:用一个大水轮,靠水流驱动转动,水轮上有36个水斗,每小时有一个水斗装满水,带动齿轮转动,进而推动计时器和天文仪器运行。更厉害的是,它还有“自动报时”功能——每到整点,会有小木人从不同的门里走出来,敲钟、击鼓、摇铃,告诉你现在是几点。英国科学家李约瑟曾评价:“水运仪象台的发明,比欧洲同类机械钟早了300多年,是中国古代科技的奇迹。” 计时器背后,是古人对“秩序”的追求 从圭表到水运仪象台,古代计时器的演变,不只是“工具的升级”,更藏着古人对“时间秩序”的追求。在农耕社会,准确的时间能指导播种、收割,关系到一年的收成;在朝堂之上,“晨钟暮鼓”的计时,能保证官员按时上朝、政令有序推行;甚至在日常生活中,“日出而作,日落而息”的时间规律,也让社会运转更稳定。 就像网友说的:“古人没有高科技,却能用太阳、水、火这些身边的东西,把时间‘抓’住,这不仅是智慧,更是对生活、对社会的用心。”现在我们有手机、智能手表,计时精准到毫秒,但回头看看古代计时器,依然能感受到古人“敬畏时间、利用时间”的态度——这种态度,不管是在农耕时代,还是在数字时代,都同样重要。 古代计时器的历史,就像一部“人类探索时间的小百科”。从依赖自然到改造自然,从简单工具到精密机械,每一步都凝聚着古人的观察、思考和创造。它们告诉我们:真正的智慧,从来不是“等科技送答案”,而是在有限的条件里,找到最适合的解决方案。直到今天,这种“因地制宜、精益求精”的精神,依然在指引我们不断探索未知、创造未来。