近日,比亚迪起诉自媒体账号“王悟空说车”及相关主体的网络侵权责任纠纷一案尘埃落定,法院判决被告公开赔礼道歉并支付31.38万元赔偿款的结果,不仅是对企业合法权益的明确维护,更向行业释放了“黑公关绝非生存捷径”的强烈信号。在笔者看来,这起案件绝非孤立的司法判例,而是新能源汽车行业舆论生态整治的重要风向标,折射出行业从“流量乱象”向“价值竞争”转型的必然趋势。

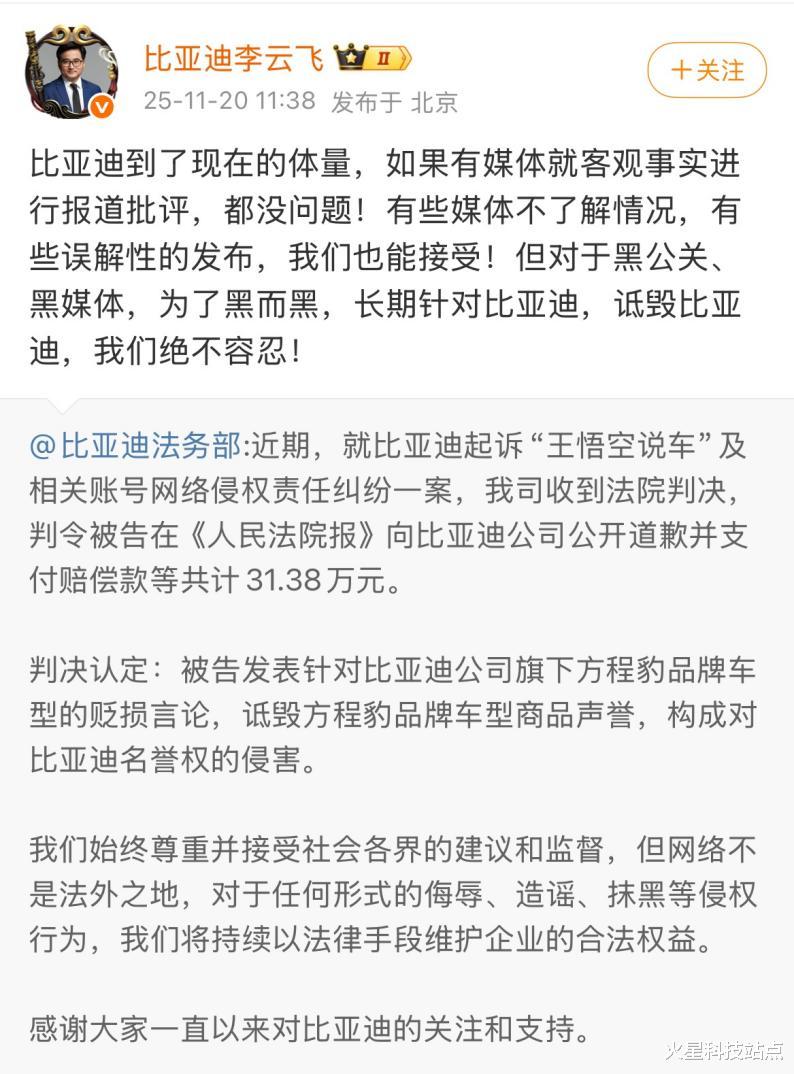

11月20日比亚迪法务部的公告披露了案件核心事实:被告针对比亚迪方程豹品牌车型发布的贬损言论,已构成对企业名誉权的侵害。比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞随后的表态更表明了企业的鲜明立场——“对不了解情况的误解性内容可理解,但对为黑而黑的长期诋毁绝不容忍”,这番话戳中了行业痛点。此前他就曾直言,对“一周五天持续抹黑”的恶意行为零容忍,这种态度既展现了企业维护声誉的决心,也划清了“正常监督”与“恶意诋毁”的法律边界。

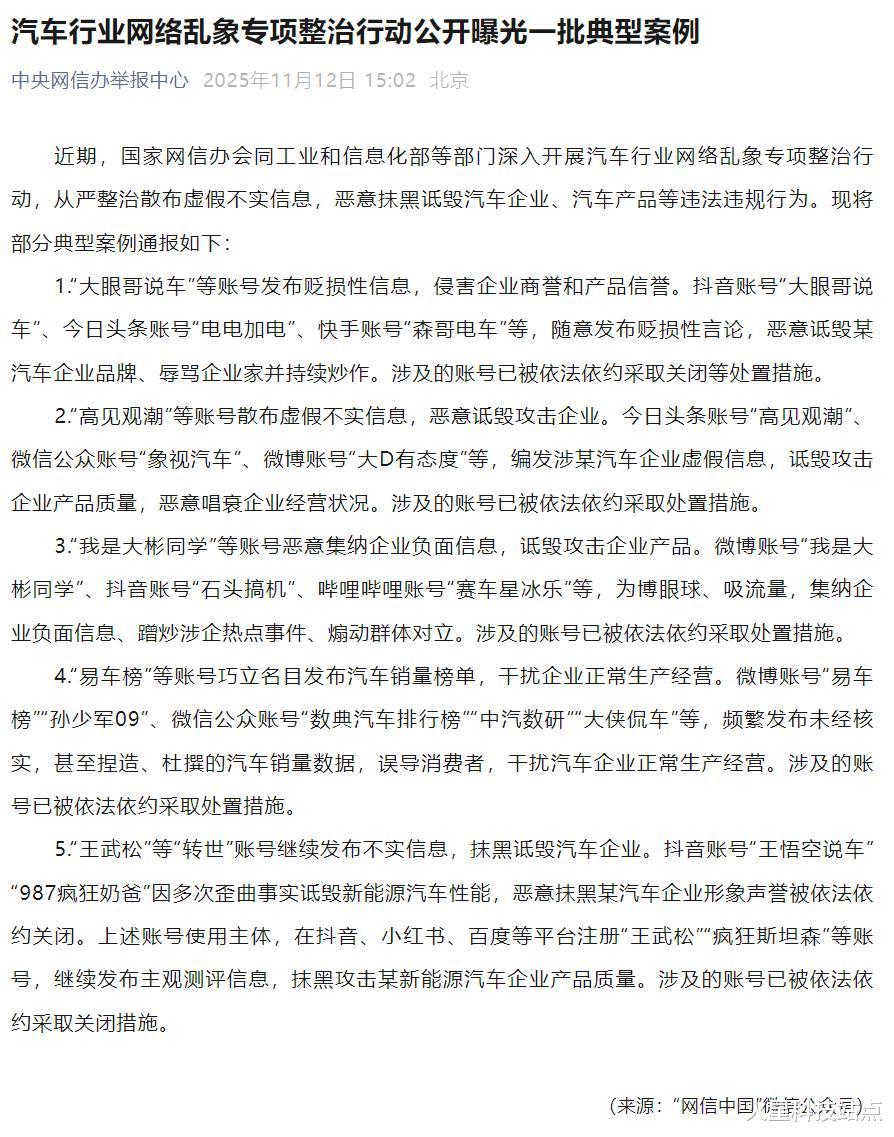

值得注意的是,“王悟空说车”并非首次因恶意抹黑被处理。此前中央网信办在汽车行业网络乱象专项整治中,就已因该账号多次歪曲事实诋毁新能源汽车性能、抹黑企业形象,依法依约将其关闭。这一细节充分说明,恶意抹黑行为不仅触碰企业底线,更早已纳入监管视野,任何试图通过“踩同行”博流量的投机行为,最终都将付出法律代价。这种“司法+监管”的双重约束,正是净化行业舆论环境的关键支撑。

该案更像是比亚迪长期遭受网络侵权的一个缩影。作为新能源汽车领域的头部企业,比亚迪近年来成为黑公关重点攻击目标的现象,实则是行业非理性竞争的典型表现。新华社11月17日的评论一针见血地指出,“拉踩同行”“阴阳友商”等乱象不仅误导消费者决策,更会分流企业研发投入。我个人认为,这种危害远比表面可见的更深远:当企业需要耗费大量精力应对无中生有的谣言时,本可投入电池技术迭代、智能驾驶研发的资源就会被挤占,最终拖累整个产业的高质量发展步伐。

面对乱象,比亚迪的系列反击举措颇具行业示范意义。从2021年悬赏5-100万元打击黑公关,到2022年将奖励提升至5-500万元,再到近两年对多个“黑号”发起诉讼,企业用真金白银和法律武器构建起维权防线。2024年底起诉自媒体博主“龙猪-集车”胜诉并获赔201.87万元的案例,与此次案件形成呼应,证明了“重拳出击”的实际成效。这种“悬赏+诉讼”的组合拳,既降低了取证难度,也通过公众参与形成了社会监督网络,为其他企业提供了可借鉴的维权路径。

在当前中国新能源汽车行业加速迈向高质量发展的关键阶段,清朗的舆论环境与技术创新同等重要。笔者认为,比亚迪对黑公关的坚决反击,本质上是对“技术竞争才是良性之争”价值观的坚守。这种坚守的价值远超个案维权:对企业而言,是守护品牌信誉和研发成果的必要举措;对行业而言,是头部企业主动净化生态的责任担当;对产业而言,是为中国新能源汽车参与全球竞争扫清舆论障碍、筑牢价值根基的关键支撑。

行业的健康发展从来不是单一主体的独角戏。“王悟空说车”案的判决提醒我们,黑公关没有生存空间,法律底线不容触碰。未来,需要更多企业像比亚迪一样坚守良性竞争底线,需要监管部门持续强化乱象整治,更需要自媒体从业者恪守职业操守。唯有形成“企业自律+监管护航+公众监督”的合力,才能让行业竞争回归技术与产品的核心本质,让中国新能源汽车产业在清朗的环境中行稳致远。