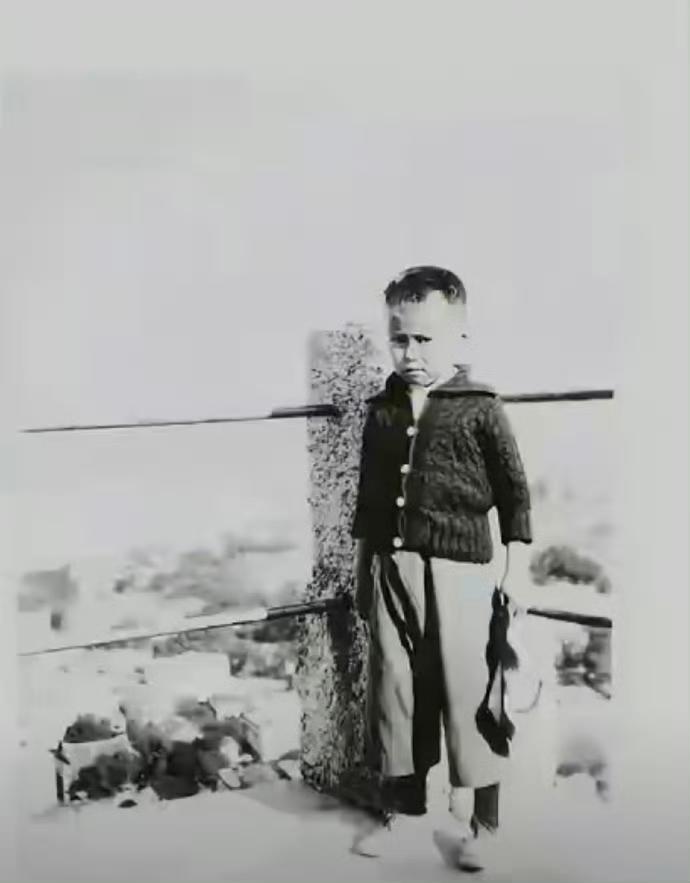

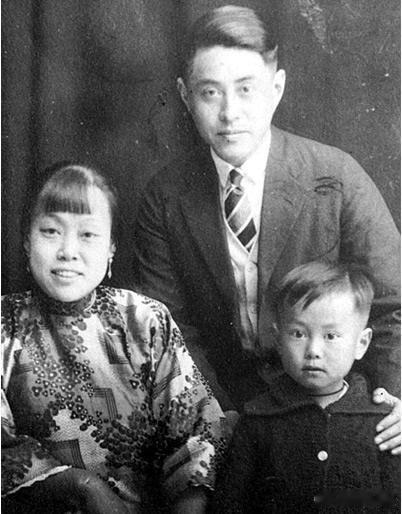

能托举孩子的父亲,从不逼孩子优秀 1930年,留美归来的数学家杨武之,把6岁的杨振宁送进厦门一所新式小学。手工课上,儿子捧着一坨泥巴兴冲冲回家,说捏了只小鸡,夫妻俩笑着夸“好得不得了”,末了才打趣:“这看着像根喷香的香肠呀?” 没人能想到,这颗被温柔呵护的好奇心,后来会撬动物理界的根基。可杨武之的厉害,从不是预见未来,而是守住当下。 当7岁的杨振宁拆了家里价值连城的收音机,装不回去挨了顿骂,可父亲转头就拍下他气鼓鼓的模样,把“闯祸”变成了成长的纪念。换作多少父母,早把这份探索欲扣上“败家”“顽劣”的帽子,甚至咒一句“将来准没出息”。 13岁那年,读完《神秘的宇宙》的杨振宁,当着全家面喊出“我要拿诺贝尔奖”。这话要是落在旁人耳里,多半是笑谈,可杨武之在儿子照片后郑重题下“振宁似有异禀”。不是盲目吹捧,而是相信孩子的野心,本就该被认真对待。 抗战爆发后,全家辗转逃亡昆明,杨武之的教育智慧更显珍贵。儿子数学天赋出众,身为数学教授的他不搞“扬长避短”,反而找了清华历史高材生补《孟子》,硬是把短板补成兴趣。 后来国民政府允许中学生以同等学力考大学,又是他拍板支持,让高二的杨振宁放手一搏,最终以第二名考入西南联大,还尊重儿子的选择,从化学系转到物理系。 再后来,杨振宁通过庚款留美考试,成为全国物理专业唯一录取者,终成一代科学巨匠。他回望人生时说,年轻人要找到自己的偏好,培养它、发展它。可这份清醒的背后,是父亲从未缺席的托举:不打压好奇心,不嘲笑大梦想,不强迫走“标准答案”的路。 多少孩子的天赋,死在父母的“实用主义”里;多少少年的野心,毁在长辈的“冷水浇头”中。杨武之的教育,从不是教孩子如何成功,而是告诉我们:好的父亲,是孩子探索世界的底气,是敢做梦的勇气,是允许你成为自己的人。真正的教育锋芒,从不是逼孩子优秀,而是守护那份独一无二的“异禀”,让他自然生长。

![养儿子跟养女儿差别这么大么[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/15526577649408710114.jpg?id=0)