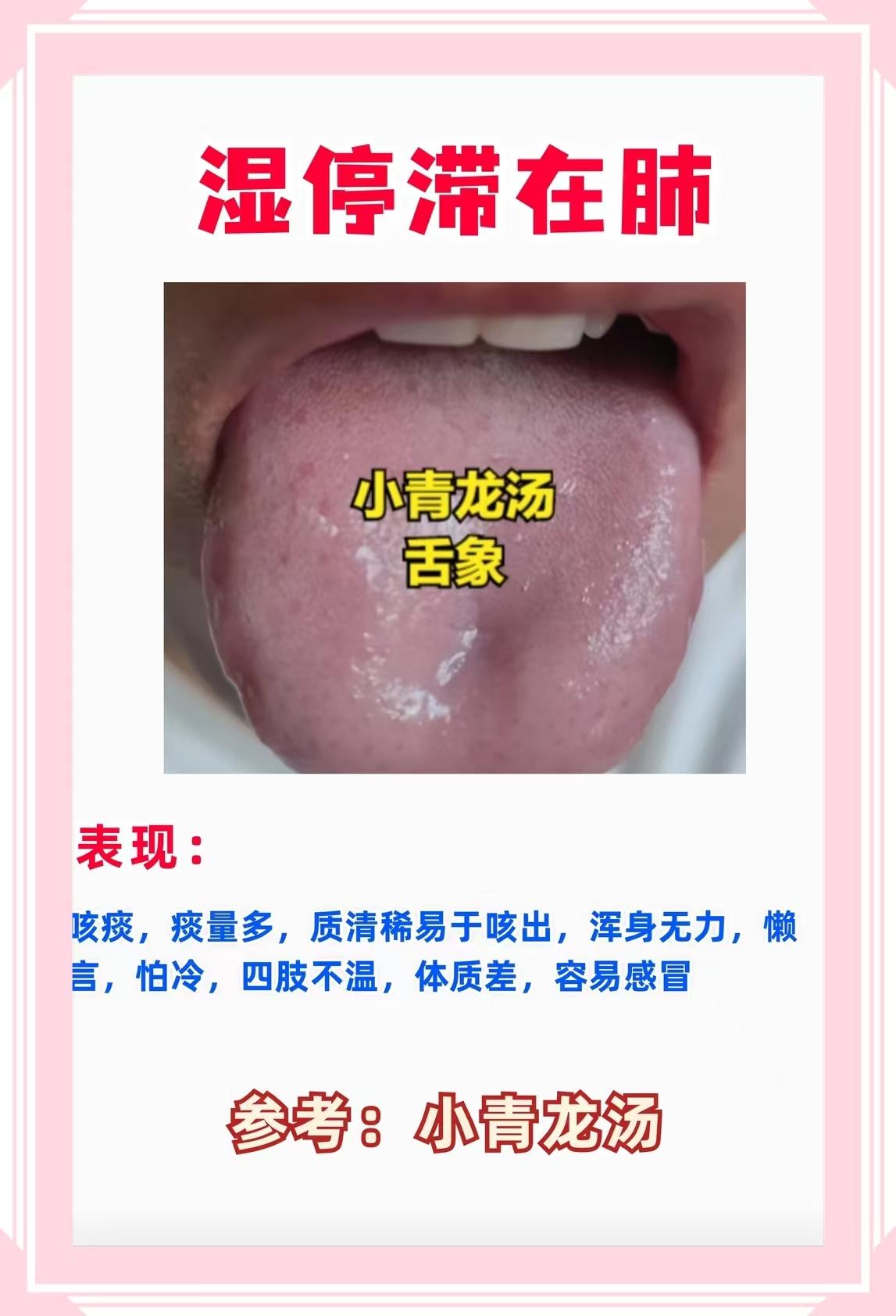

“湿在肺” 的舌象和症状观察很敏锐!但要注意核心误区:小青龙汤的核心适配是 “寒饮伏肺”(湿 + 寒的复合证型),而非单纯 “湿在肺”,若仅肺有湿无寒象,盲目使用可能加重症状,以下从证型辨析、方剂适配、用药细节展开解析: 一、先厘清:“湿在肺”≠“寒饮伏肺”,小青龙汤需 “寒 + 饮” 同存 单纯湿在肺:舌前部白腻,但无明显寒象,症状多为痰多黏稠(白痰)、胸闷、气短,无怕冷、清稀痰,此时更适合二陈汤(燥湿化痰),而非小青龙汤。 寒饮伏肺(小青龙汤证):舌前部白腻 + 舌淡苔白,湿邪与寒邪结合形成 “寒饮”,症状为痰多清稀(像白沫、易咳出)、咳嗽频繁、遇冷加重、胸闷气短、爱感冒(畏寒明显),这才是小青龙汤的精准适配场景。 核心逻辑:小青龙汤的关键是 “温阳散寒 + 化饮止咳”,既要祛肺中湿饮,更要散肺中寒气,单纯湿在肺用之会因温燥成分耗伤肺津,导致口干、痰黏难咳。 二、小青龙汤的组方智慧:温寒 + 化饮,双解肺中寒饮 1. 核心成分分工 温阳散寒(散寒邪):麻黄、桂枝辛温解表,打开肺的 “宣发通道”,驱散肺中寒气,缓解畏寒、遇冷咳嗽加重;干姜、细辛温中散寒,直攻寒饮根源,避免寒邪反复凝结成饮。 化饮止咳(祛湿饮):半夏燥湿化痰,将肺中清稀寒饮转化为痰排出;五味子收敛肺气,防止麻黄、桂枝过于发散耗伤肺气,兼顾 “散” 与 “收”,避免止咳伤正。 调和药性:白芍柔肝缓急,缓解咳嗽引发的胸胁胀痛;炙甘草调和诸药,减轻麻黄、细辛的峻烈之性,保护脾胃。 2. 适配的典型人群 长期处于寒冷潮湿环境者(如北方冬季、阴雨天频繁外出); 体质虚寒 + 肺有湿饮者(平时怕冷、易感冒,感冒后咳嗽迁延不愈,痰多清稀); 儿童或老人(肺功能较弱,易受寒邪侵袭形成寒饮,表现为夜间咳嗽、痰多)。 三、适用与禁忌:避开 “温燥伤肺” 的误区 1. 禁忌场景(重点避开) 单纯湿在肺(无寒象):仅痰多白黏、胸闷,无怕冷、清稀痰,用小青龙汤会加重痰湿黏稠,应选二陈汤 + 杏仁、桔梗。 肺热证:痰黄黏稠、咽喉肿痛、舌红苔黄,小青龙汤的温燥成分会助火生热,导致咳嗽加剧、口干咽痛。 阴虚体质:舌红少苔、口干咽燥、潮热盗汗,温燥药会耗伤肺阴,加重阴虚燥咳。 孕妇、高血压患者慎用:麻黄有升高血压、兴奋神经的作用,需在医师指导下调整剂量。 2. 注意事项 服药期间避免生冷、寒凉食物(如冰饮、西瓜、螃蟹),防止寒邪再伤肺,降低药效。 若咳嗽伴胸闷明显,可加厚朴、苏子(理气宽胸,帮助排出肺中寒饮);若痰多清稀量极大,可加茯苓、炒薏米(增强利水化饮效果)。 四、用药与日常调理:避免寒饮反复 1. 用药细节 服用时间:饭后 30 分钟服用,每日 2 次,按医嘱剂量(多为汤剂,成人每剂煎 2 次分服,儿童减量)。 服用周期:症状缓解(咳嗽减轻、痰变黏稠、畏寒消失)后立即停药,一般不超过 3 天(温燥药长期服用易伤肺津),不可自行延长疗程。 关键提醒:小青龙汤药性峻烈,务必辨证准确,避免盲目服用,尤其是体质偏热者需禁用。 2. 日常调理:温肺化饮,减少复发 饮食:多吃温肺化饮的食材(生姜、紫苏叶、橘红、杏仁),可煮生姜紫苏茶(生姜 3 片 + 紫苏叶 5g,煮水代饮),避免生冷、甜腻食物(助湿生饮)。 习惯:避免受凉(尤其背部、咽喉部),感冒后及时温散寒气(喝生姜红糖水);晨起或睡前按摩肺俞穴(背部第 3 胸椎旁开 1.5 寸),各 5 分钟,增强肺的宣发功能。 防护:寒冷潮湿天气减少外出,外出戴口罩,避免寒邪直接侵袭肺部。