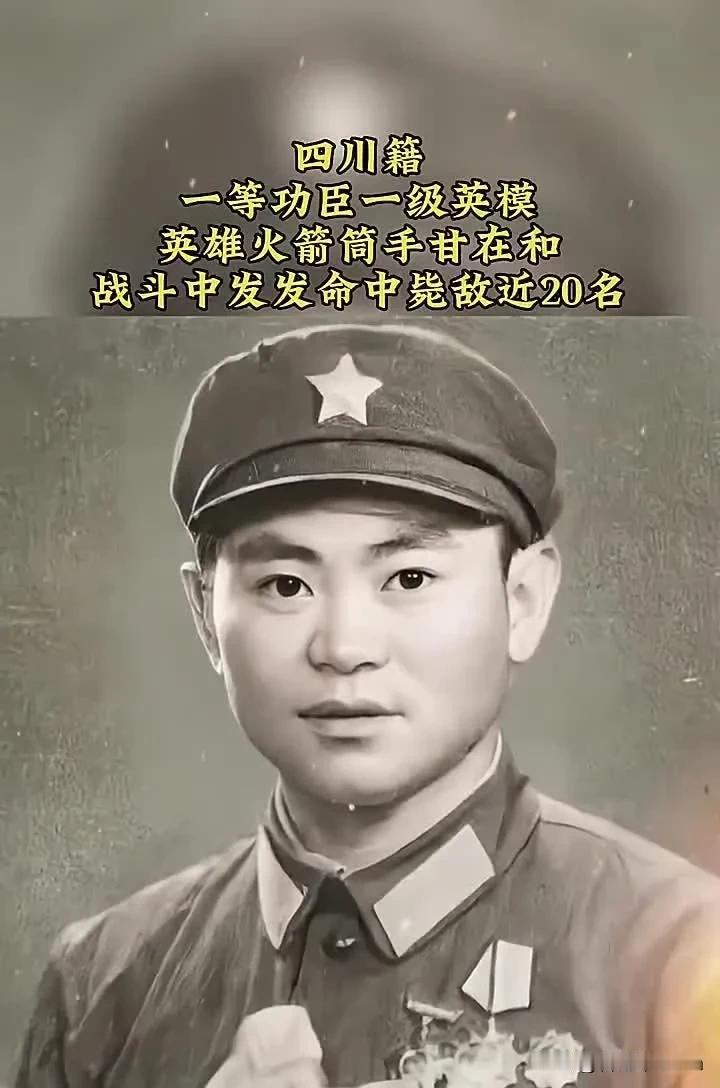

1979年,甘在和随部队参加对越反击战,在战斗中,他发射火箭弹9发9中,摧毁敌8个火力点,共毙敌20余人,被中央军委授予英雄火箭筒手(等同一级战斗英雄)荣誉称号。 甘在和的老家在桂北山村,打小就听村里老兵讲抗法援越的故事,那些关于家国边界的叮嘱,早早刻进了他心里。 1978年冬,边境传来越军频频挑衅的消息,村里的广播天天播报越方拆毁界碑、打伤边民的新闻,刚满20岁的他没跟家人多商量,就报名参了军。临走前,母亲把攒了半年的鸡蛋换成布票,给他缝了件贴身的粗布内衣,反复念叨“瞄准了再打,活着回来”。 到了部队,甘在和被分到火箭筒班。那会儿部队刚从十年动乱中缓过来,训练条件不算好,火箭筒教具稀缺,他就抱着沉重的模拟筒,在晒谷场练瞄准能站一下午。 班长总说火箭筒是“拆堡利器”,但想打准得练出“肌肉记忆”——他就每天趴在地上,用木棍代替瞄准镜,盯着远处的树桩反复校准,胳膊肘磨破了皮,结了痂又磨破,从没想过歇一天。 战友们后来回忆,休息时别人都在聊天,他总拿着个小本子记数据,风速、距离、角度,密密麻麻写满了两本。 1979年2月17日,对越自卫反击战正式打响,甘在和所在的部队负责攻打高平外围的据点。越军依托山洞和暗堡构建了密集火力网,冲锋的战士被压制在开阔地,伤亡不断增加。 连长急得直跺脚,喊着“谁能把那几个火力点端了”,甘在和拎起火箭筒就往前冲。他猫着腰穿梭在弹雨中,找到一处土坡作掩护,第一发火箭弹呼啸而出,直接命中最靠前的暗堡,机枪声瞬间哑了。 接下来的战斗里,甘在和像钉在阵地上一样,打完一发立刻换位置,从不给敌人瞄准的机会。有个暗堡修在石缝里,角度极其刁钻,两名战友尝试爆破都没成功。 他趴在地上观察了足足十分钟,算准敌人换弹的间隙,猛地起身架筒,火箭弹擦着石棱飞进去,暗堡瞬间塌了半边。打到最后一发时,他的肩膀被炮弹冲击波震得发麻,耳朵里全是嗡嗡声,可还是稳稳校准,把最后一个火力点掀翻。 战斗结束后,战友们才发现他的粗布内衣渗着血,后背被弹片划开了一道口子,他自己却没当回事,还惦记着捡回火箭筒的瞄准镜。 打扫战场时清点,他发射的9发火箭弹全部命中,摧毁的8个火力点里,有3个是越军的重机枪堡,正是这些火力点,之前死死卡住了部队的进攻路线。没了这些障碍,大部队很快攻克了据点,为后续推进打开了缺口。 当年4月,授勋大会在营区举行,当念到“甘在和”的名字时,全场掌声雷动。他接过荣誉证书,手指摩挲着“英雄火箭筒手”几个字,想起出发前母亲的叮嘱,眼圈红了。 有人问他是不是天生就会打火箭筒,他摇摇头,指着胳膊上的老茧说,哪有什么天生的准头,都是练出来的。那时候没人知道,他怀里还揣着半块母亲给的红薯干,是出发时藏的,一直没舍得吃。 战后甘在和没有留在部队,选择退伍回了老家。村里想把他的事迹刻在祠堂里,被他婉拒了。他就像没当过英雄一样,种地、养猪,闲了给孩子们讲部队的故事,只字不提自己的功绩。 直到多年后,县民政局整理史料,才从老档案里翻出他的授勋记录,村民们这才知道,身边这个沉默寡言的汉子,当年在战场上有多英勇。 甘在和的故事,藏着那代军人的底色。没有惊天动地的豪言,却用最扎实的训练、最果敢的行动,守住了家国边界。那些在战场上射出的火箭弹,不仅摧毁了敌人的工事,更彰显了普通人在国难当头时的担当。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。