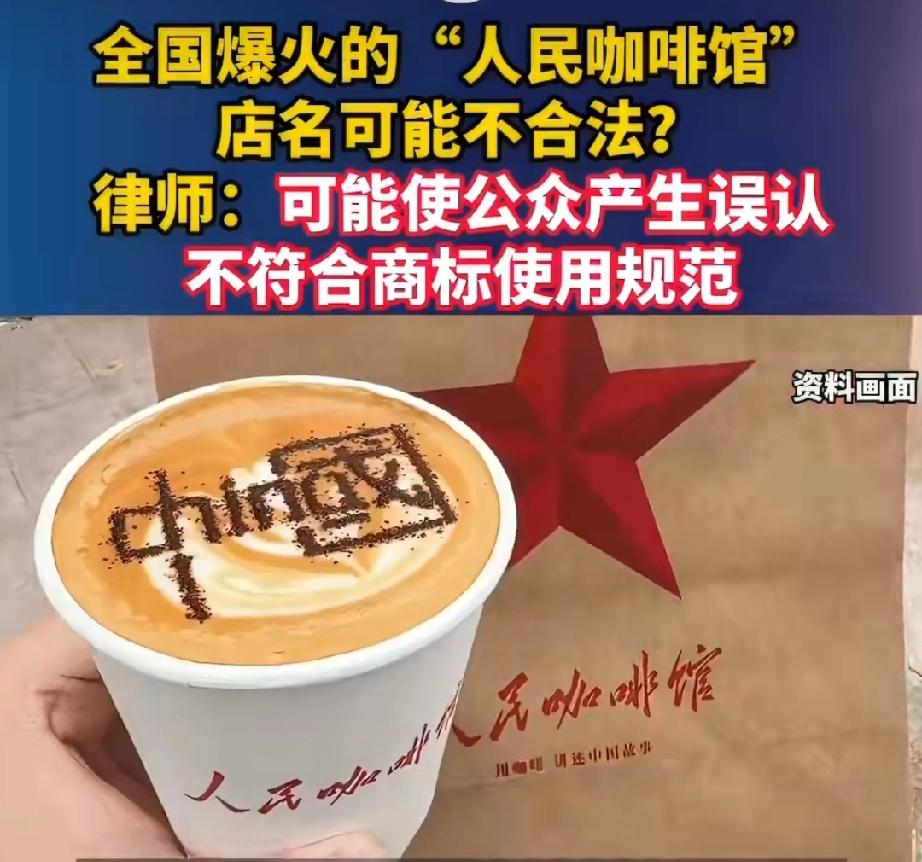

最近,一家连锁咖啡馆的更名事件闹得沸沸扬扬——原本以“人民咖啡馆”为招牌的门店,在舆论压力下宣布将中国大陆地区门店更名为“要潮人民咖啡馆”,但港澳地区及海外门店仍保留原名。这场风波背后,折射出的不仅是品牌营销的边界问题,更是一场关于“公共符号商业化”的集体讨论。 事情要从这家咖啡馆的“人设”说起。统一的红五角星装饰、印着“人民咖啡为人民”的纸杯,甚至门店选址刻意靠近红色地标,这些设计让“人民咖啡馆”迅速成为网红打卡地。但细心的网友发现,其母公司“要潮文化”多次申请“人民咖啡馆”商标均被驳回,目前合法注册的只有“潮人民咖啡馆”和“要潮人民咖啡馆”。换句话说,这家企业拿着“要潮”的商标,却长期以“人民”名义经营,这种“擦边球”操作引发了广泛质疑。 人民网评的评论一针见血:“人民”二字承载着宪法核心理念,是公共属性的象征,不是商业营销的流量密码。就像我们不能把“共和国”印在奶茶杯上,把“红旗”做成手机壳图案,“人民”的严肃性同样不容消解。当一家市场化企业试图用公共符号包装自己,本质上是在消费公众情感——消费者或许会为“国潮”买单,但绝不会容忍对崇高价值的亵渎。 更耐人寻味的是整改的“双标”:中国大陆门店门头加个小字号的“要潮”,港澳及海外门店却维持原名。这种“区别对待”暴露了企业的投机心态——既想在国内蹭红色流量,又怕在海外因文化差异引发争议。但法律和情感的红线不分地域,正如网友质问:“如果‘人民’二字不能滥用,为何海外就能例外?”这种敷衍的整改,不仅没平息争议,反而让公众看到企业缺乏真诚的反思。 这场风波给所有“国潮”营销敲响了警钟。近年来,从故宫文创到敦煌联名,传统文化与现代商业的结合诞生了许多成功案例,但核心始终是“尊重内核,创新表达”。真正的国潮,是用品质传递文化自信,用设计讲述中国故事,而不是把红色符号当遮羞布,把公共情感当流量工具。就像网友说的:“我们支持国潮,但拒绝被‘国潮’绑架。” 目前,部分门店已完成更名,咖啡价格也降至20元以内,看似“诚意满满”。但更名只是第一步,更重要的是企业能否真正理解“人民”二字的分量——它不是可以随意加减的营销元素,而是需要用行动守护的精神信仰。 你怎么看待这场“人民咖啡馆”更名风波?你觉得商业品牌该如何平衡创新与底线?欢迎在评论区聊聊你的看法! (案例来源:极目新闻)