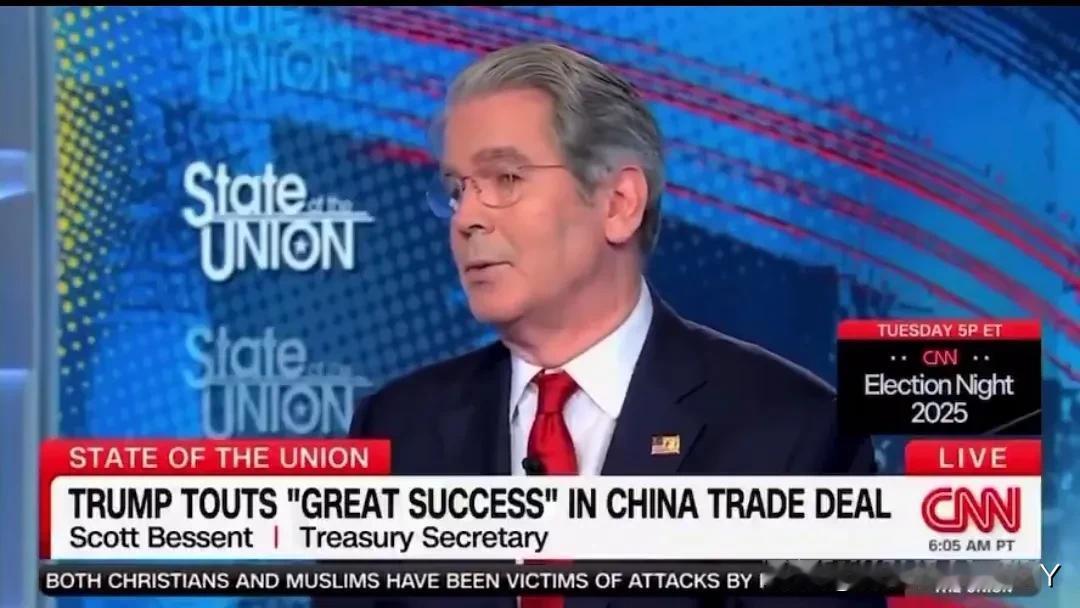

美国财长贝森特今天(北京时间11月3日)接受CNN采访时谈论稀土问题:“中国制定稀土计划已经25年了。美国一直昏睡不醒,但现在本届政府将在未来一两年内以惊人的速度采取行动,摆脱困境。” 美国财长贝森特这番看似雄心勃勃的宣言,实则是为美国在稀土领域的长期滞后找遮羞布,真当核心技术的差距是靠嘴炮就能抹平的?贝森特显然避重就轻,西方在稀土领域的短板从来不是资源匮乏,而是卡脖子的提炼技术。 美国地质调查局2024年数据显示,美国稀土年产量达4.5万吨,全球排名第二,加州芒廷帕斯矿的储量更是跻身全球前十,论资源储备完全具备自主供应的基础。可为何美国宁愿高价从中国进口,也无法实现自给自足? 答案藏在提纯车间里——中国能以极低成本提炼出99.99%纯度的稀土元素,而美国最先进工厂的产品纯度仅能达到99.5%,成本却足足是中国的3倍。这种技术上的代差,绝非短期突击就能弥补,贝森特口中的“惊人速度”,不过是脱离现实的空想。 更可笑的是,美国所谓的“摆脱困境”计划并非新鲜事,其相关布局早已超过15年,却始终原地踏步、毫无建树。上世纪80年代,美国将稀土纳入核监管体系,严苛的环保标准让开采成本飙升,莫利矿业等龙头企业纷纷倒闭,技术人才和产业链随之流失,最终陷入“有矿无技”的尴尬境地。 如今美国想重建稀土加工产能,才发现不仅缺乏成熟的萃取技术,连配套的萃取剂生产、废水处理等中游产业都一片空白。更致命的是专利壁垒,中国在稀土加工领域的专利数量比美国多2万件以上,涵盖萃取剂配方、分离工艺等核心环节,《华尔街日报》曾无奈承认,即便美国现在开始研发,至少需要10年才能突破中国的技术封锁。 一边是十多年的毫无进展,一边是夸下“一两年翻盘”的海口,这样的反差足以见得美国在关键资源领域的战略短视与无能。中国在稀土领域的领先地位,从来不是靠运气,而是四十载深耕细作的必然结果。 上世纪70年代,中国还只能出口稀土矿石,再以百倍价格从法国企业买回提纯产品,沦为国际产业链的“资源提供者”。1971年,北大化学系教授徐光宪带着“为何我们只能当稀土乞丐”的疑问,创造性地提出“新串级萃取理论”,让稀土元素在多级萃取槽中“自动分家”,1974年工业试验成功后,纯度一举突破99.99%,成本直降70%。 此后数十年,中国逐步构建起“开采-萃取-精练”的完整产业链,内蒙古白云鄂博、江西赣州、四川西部三大矿区形成合力,上游有北方稀土、厦门钨业等龙头企业坐镇,中游有上百家配套企业协同,下游直接对接新能源汽车、军工、芯片等终端产业。 这种全链条掌控模式,让中国掌控了全球90%以上的稀土加工产能,从“技术追随者”变成了“规则制定者”。贝森特或许没搞清楚,稀土博弈的核心从来不是“谁有资源”,而是“谁有技术”。F-35战机的发动机需要钕铁硼磁体,苹果AirPods的芯片需要镝元素,新能源汽车的电池需要镧元素,这些高端产品的“心脏”,都依赖中国的提纯技术。 中国不仅掌控加工产能,更在争夺全球定价权,2023年上海稀土交易所推出“稀土价格指数”,直接动摇了伦敦金属交易所的传统定价体系;2024年,中国将稀土萃取技术纳入“不可对外转让技术清单”,彻底堵死了西方“偷师学艺”的路。 美国想靠短期行动就弯道超车,无异于痴人说梦,毕竟技术壁垒从来不是“资源诅咒”,而是“创新红利”,靠投机取巧永远得不到真正的核心技术。这场稀土领域的博弈,撕开了一个真相:在全球化时代,资源可以买卖,但技术壁垒买不来。 中国用四十年时间证明,当一个国家掌握了“从0到1”的核心技术,再辅之以“从1到N”的产业链协同,就能在全球竞争中占据绝对优势。贝森特的豪言壮语终究掩盖不了美国的技术焦虑,所谓“一两年内摆脱困境”不过是自欺欺人的谎言。 技术才是硬通货,创新才是硬道理,这既是中国稀土产业逆袭的秘诀,也是给所有国家的深刻启示。美国若不能正视自身短板,摒弃急功近利的心态,继续靠嘴炮自嗨,终究只能在稀土领域的竞争中越落越远。