央视最新官宣:2026 届高校毕业生规模预计达 1270 万人,较 2025 年再增 48 万!就业市场人满为患,“毕业即失业” 的焦虑蔓延在每一届应届生心中。

找工作难、考公难、读研也似乎陷入 “学历内卷” 怪圈 —— 当 1270 万的就业压力撞上 343 万的考研报名数,我们到底该如何破局?

一、工作太难找的就业现状

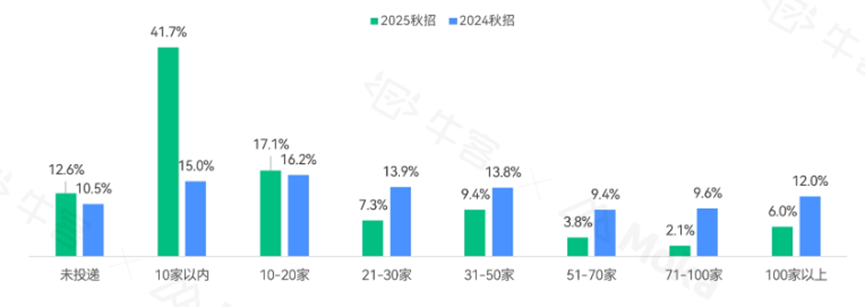

1. 简历历投递的数量都下降了,收到的offer更少

曾经的秋招是 “海投大战”,如今的应届生却选择 “佛系投递”:超 50% 的同学仅投递 10 家以内企业,不再盲目跟风;

70% 以上的同学手里攥着的 offer 不足 3 个,“有 offer 就不错” 成了普遍心态;

💡互联网、地产等传统毕业生吸纳大户招聘量持续下降,而新能源、人工智能等新兴领域门槛飙升,本科生很难面试上。

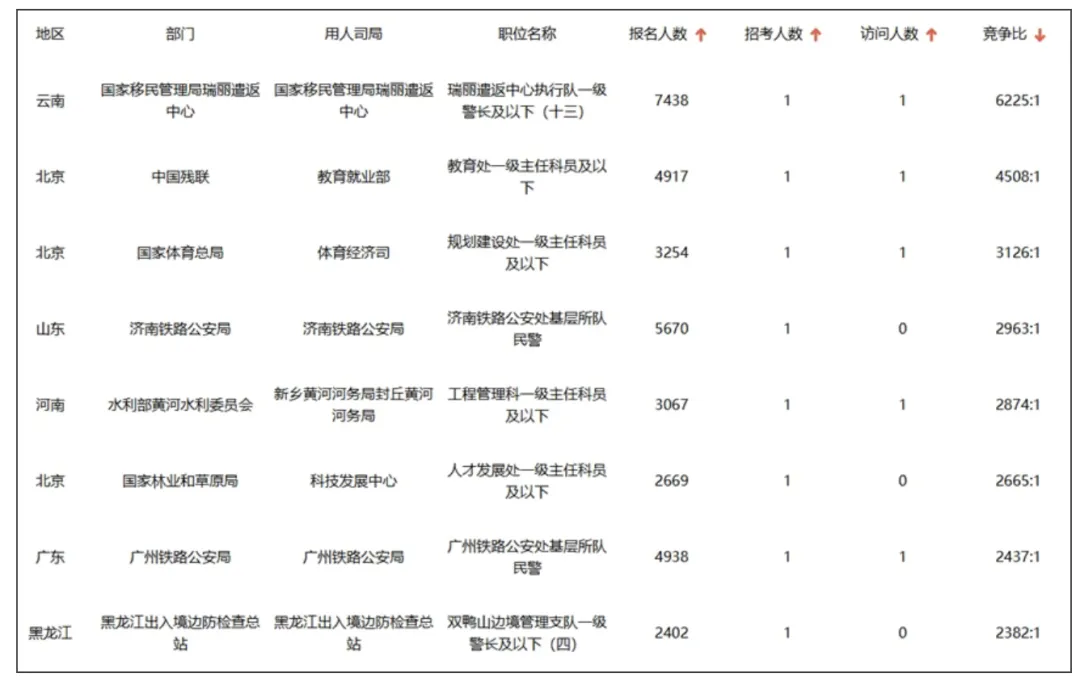

2. 考公更卷得离谱

疫情后,考公成了毕业生的 “避风港”,但竞争激烈到离谱:

热门岗位报录比突破 1000:1,部分省直单位甚至出现 “硕博扎堆抢本科岗”;

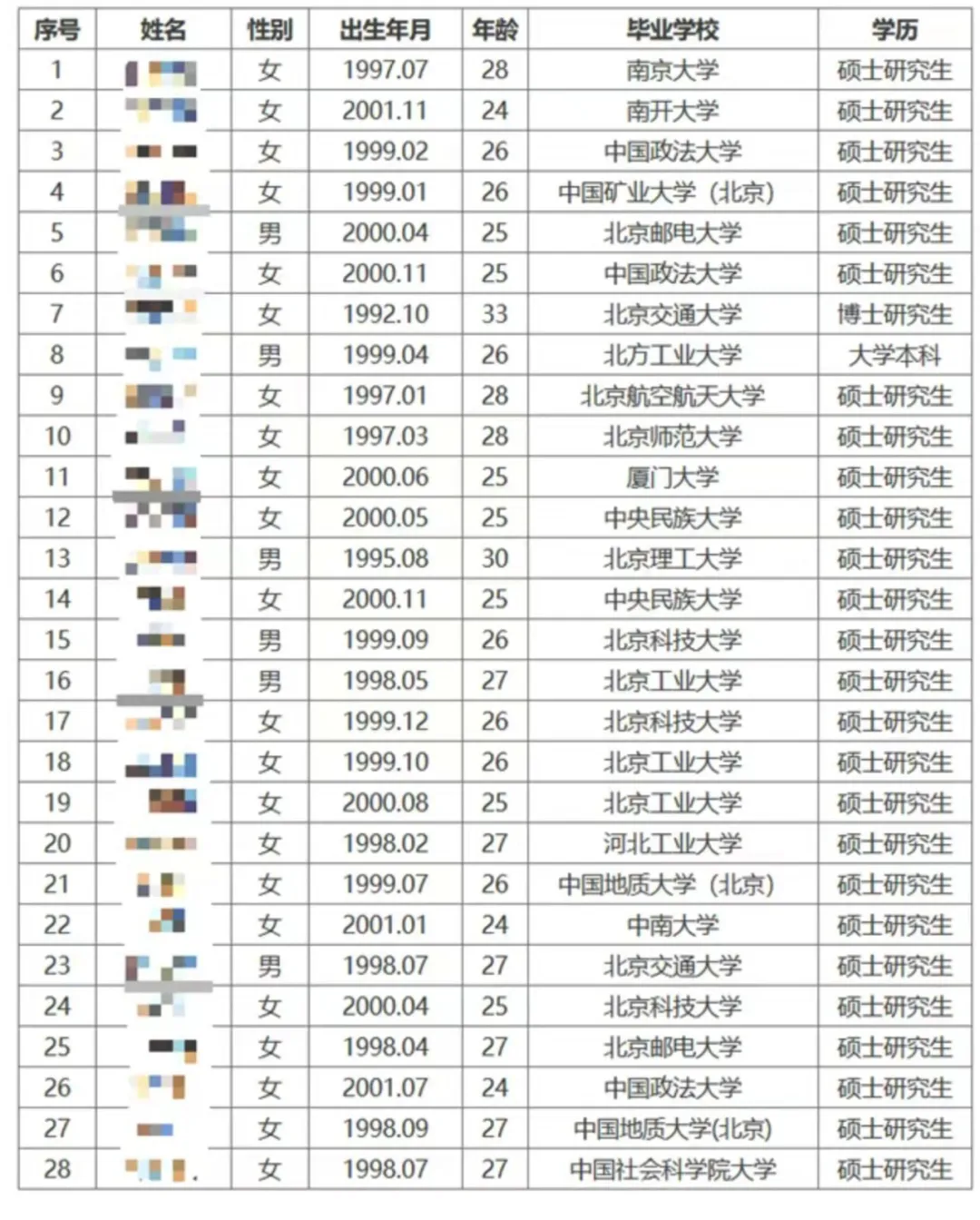

某省基层岗位的考公示名单中显示,研究生占比超过 60%——“本科学历不够用,读研才够格考公” 成了新的考公现实。

3. 学历内卷严重,本科学历已经不够用了

5 年前,211、985 本科是求职 “硬通货”;如今,学历门槛水涨船高:国企、央企、头部企业校招,研究生占比持续上升,部分岗位直接标注 “硕士及以上”;

专科升本、本科考研、211 冲 985,大家拼命 “往上挤”,却发现 “卷到最后,研究生也成了就业市场的‘标配’”。

结局就是:扎堆报考的 “热门专业”,逃不开 “十年兴衰” 定律 —— 从土木工程、计算机到人工智能,当大家蜂拥而入时,行业红利早已被稀释。

二、考研成了“破局”的跳板

很多人吐槽 “读研没用,3 年里 2 年在考公”,但数据不会说谎:

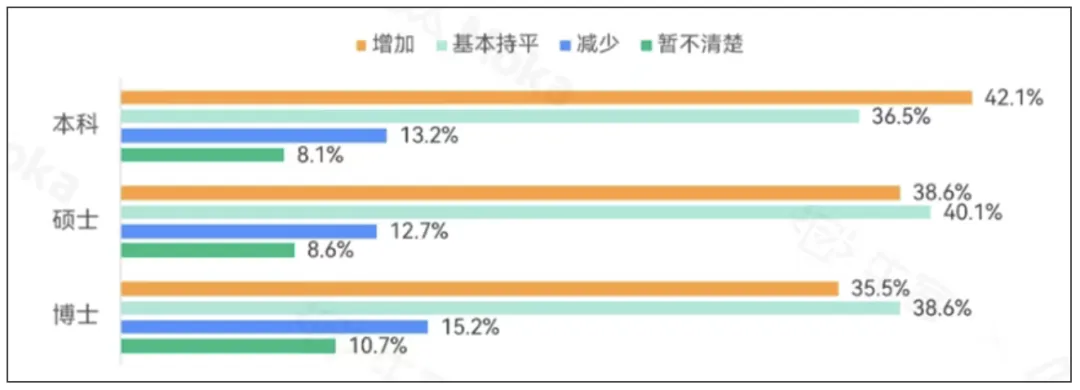

1. 高学历仍是就业 “护城河”

2026 秋招数据显示:多数头部企业对研究生的需求持平或增加,起薪较本科生高 20%-30%;

考公、考编中,研究生不仅可选岗位更多,部分单位还给予“落户倾斜”“薪资定级更高”等福利;

即使是基层岗位,研究生的晋升速度、职业天花板也普遍高于本科生。

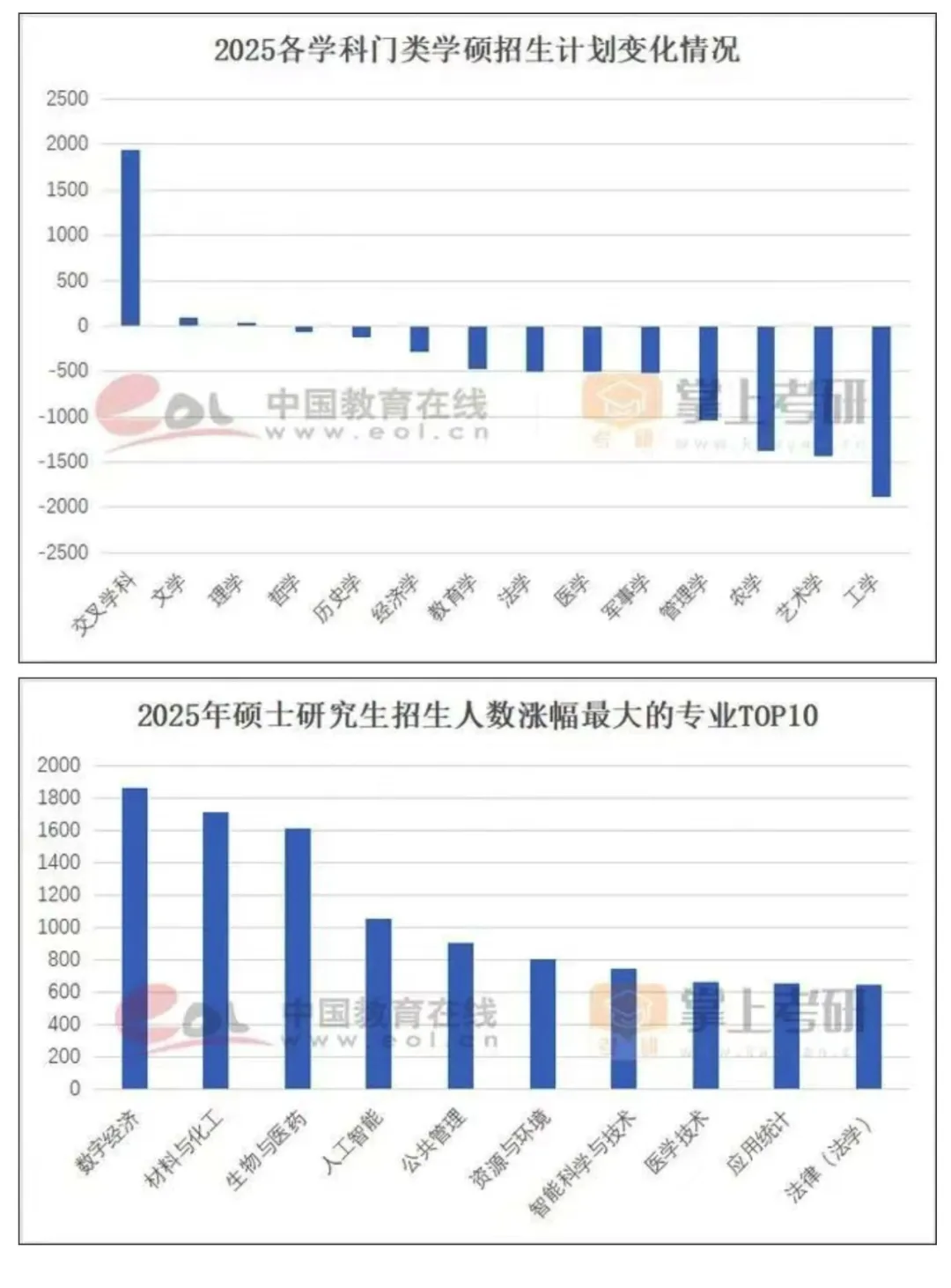

2. 考研回归理性,精准破局

连续两年考研报名人数下降,不是 “考研热退潮”,而是 “盲目跟风者退场”——现在的考生,不再是 “为了逃避就业而考研”,而是 “为了更好的就业而考研”;

大家的目标更清晰:要么瞄准热门行业的高门槛岗位,要么为考公、考编铺路,要么深耕专业领域提升竞争力;

考研时,专业的选择会更务实,不再扎堆计算机、金融,而是结合自身优势,选择 “就业稳定 + 缺口大” 的方向(如医学、教育学、工学刚需领域)。

3. 考研不是捷径,是 “二次竞争”

有人说 “读研是孔乙己脱不下的长衫”,但其实:真正的 “长衫” 不是学历,而是 “读完研却没能力” 的尴尬;

考研的价值,在于给你 3 年时间“补短板、提能力”—— 无论是专业技能、科研经历,还是人脉资源,都能为未来就业加分;

那些吐槽 “读研没用” 的人,往往是 “读研期间混日子,毕业仍没竞争力” 的人。

近三年考研报名人数连续下降,但优质院校、热门专业的竞争依旧激烈,这意味着“考研的筛选功能更强,能上岸的都是‘硬核玩家’”—— 他们读研后,自然更容易在就业市场中突围。

三、坚持下来就有收获

现在的你,或许正在为考研做最后的冲刺,或许还在纠结 “要不要二战”“要不要放弃”—— 但请记住:

1. 就业难的本质,是 “能力匹配不上需求”

1270 万毕业生的就业压力,本质是 “同质化竞争”:大家都想找好工作,但真正有核心竞争力的人很少。考研的意义,就是给你一次 “升级能力” 的机会,让你在未来的就业市场中,拥有更多选择权。

2. 不要抱怨 “内卷”,要学会 “精准努力”

如果你正在冲刺今年的考研,最后二十多天,别想太多,夯实基础、查漏补缺,每多刷一道题、多记一个知识点,都是在为未来 “加分”;

如果你在纠结是否考研:想清楚自己的目标 —— 如果想进热门行业、考公考编,或提升职业天花板,考研仍是性价比最高的选择;如果只是想 “逃避就业”,不如先就业积累经验,再根据需求提升学历。

3. 读书确实能改变命运

“难!都难!” 但抱怨解决不了问题。在这个 “学历通胀” 的时代,读书或许不是唯一的出路,但一定是最稳妥、最能掌控的出路 。

2026 考研冲刺在即,愿你不负努力、不负自己;愿每一个在就业市场中挣扎的毕业生,都能找到属于自己的破局之路 —— 毕竟,真正的安全感,从来不是 “市场给的”,而是 “自己挣的”。