1949年10月1日,天安门城楼上传来整齐的炮声,间隔短促,足足二十八响。台下的人群欢呼,台上的诸位首长却没人解释这串数字。多年以后,仍有人揣测那天的礼炮与毛主席早年的笔名暗暗相合,却苦无确证。

新中国礼炮的谜团,要从三十四年前的长沙说起。1915年秋,长沙省立第一师范开学不久,一张手写的征友启事贴在了校园墙壁上——“二十八画生者,长沙布衣学子也……”字不多,却掷地有声。落款“二十八画生”,笔锋刚劲。

署名由来并不复杂。毛泽东那时二十四岁,名字用繁体书写恰好二十八画。为了彰显“自我修炼、再造新我”的意味,他索性把笔画数搬进了笔名。有人笑称“何不取大写二十八?”毛泽东只是摆手:笔画虽少,却有管窥世界的大门。

对长沙城里的学生来说,那张启事更像一声召唤。响应者寥寥,但不久后,“新民学会”悄然成形。救国、求知、自强,这些词语在茶馆、在课堂,被他们反复咀嚼。毛泽东说过一句玩笑话:“如果没有那张纸,咱们几个人可能还在各自宿舍里关门读书。”

长沙之外,风雨欲来。1915年袁世凯答应了日本“二十一条”,湖南一带民众义愤填膺。毛泽东写下“五月七日,民国奇耻;何以报仇?在我学子!”字句锋利,如刀划木。彼时他无官无职,凭一腔热血与纸笔,却让不少青年收到震动。

数字“二十八”并未立即成为话题。真正让人注意到这个笔名,是《新青年》刊出《体育之研究》那一期。陈独秀见文欣喜,整版刊出,署名还是“二十八画生”。有意思的是,同期作者里大多署真名,毛泽东却躲在数字背后,却无人感到突兀。

中国传统里,数字多半带象征。“二十八宿”主宰星空,古人夜观天象多以此为图。毛泽东未必信数术,但取笔名那会儿,湖南乡间抬头便能看见清晰星河。若说冥冥之中有注定,也只是偶然与必然的交汇。

1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,毛泽东到会时两个月便满二十八岁。会上他更多记录而少发言,却把同窗对理想与实际的争论听得入神。几人散会时,毛泽东轻声道:“路子找到了,麻烦才刚开始。”语气淡,却透出笃定。

回到长沙,他推动成立湖南支部,家中清水塘小屋成了秘密机关。那一年,他初为人夫,繁忙之余仍挤时间背儿子。杨开慧笑他:“书记同志变奶爸”,毛泽东只回:“革命同样得从小家开始。”简单两句,透出温情,也透出担当。

工人运动风起云涌。1921年12月,长沙万人示威,毛泽东穿草鞋站在队伍最前面。第二天是他二十八岁生日,他只吃了一碗稀饭,随后登船赶往安源。有人追问生日愿望,他挥挥手,“愿望?让底层人好好吃顿饭便是。”

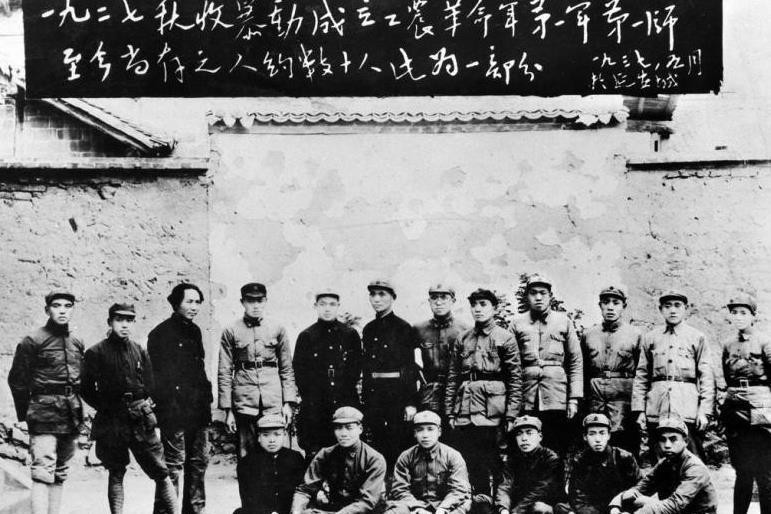

1927年9月9日,秋收起义打响,战事持续二十八天。10月7日,毛泽东抵达井冈山,开始在极端艰苦的环境里摸索“农村包围城市”道路。这座大山后来被誉为“中国红色革命的摇篮”,当时却不过是一条看似退路的险径。

1928年4月28日,朱德、陈毅率部队上井冈。同一天,四军成立,毛泽东任前委书记。山风猎猎,他与朱德夜谈至深夜。朱德说:“山上粮草不多。”毛泽东却笑,“路,再难也在脚下。”

1929年12月28日,福建上杭古田,红四军召开第九次代表大会。会议通过《古田会议决议》,确立党指挥枪原则。到会者不过八十余人,却奠定人民军队政治基石。

1935年1月,遵义会议后毛泽东重新走到指挥核心。此前被冷落整整二十八个月。3月,他同周恩来、王稼祥组成军事领导小组,中央红军转危为安。两个月后5月28日,大渡河铁索桥冒着枪火被夺下,川西山谷轰鸣声中,蒋介石“瓮中捉鳖”算盘落空。

抗战胜利前夕,1945年8月28日,毛泽东飞赴重庆谈判,这次出行被外国记者称为“走在枪口上的旅行”。陪同者回忆,主席上机前自言:“二十八这个日子,不知又要冒出什么新闻。”一句玩笑,却透出他对数字连串巧合的敏感。

打从一九二一年起,到一九四九年建国,整整二十八年,沧桑巨变。有人统计,从大会堂电梯到礼炮数目,“二十八”反复出现,好像它一直跟着毛泽东。周恩来面对尼克松的追问回以微笑,“数字各有说法,历史自有公论。”半真半假,耐人寻味。

个人际遇同样绕不开这个数字。毛泽东二十八岁迎娶杨开慧,夫妻琴瑟只十载。1930年,杨开慧殉难,年仅二十八。贺子珍28岁离开延安,毛岸英1950年28岁牺牲于朝鲜长津湖。巧合多得惊人,却没有人为此捧着数字拜神,革命者向来信人不信命。

1980年代,一位党史研究者查阅中央档案,感慨写下:“若无二十八画生,何来二十八年斗争?数字虽冷,人心却热。”这句话没有发布,只躺在笔记本角落,却恰可为诸多巧合做注脚——笔名、年岁、礼炮,都只是历史河床里的卵石,真正推动江水奔涌的,是那股不息的信念与担当。

毛泽东取笔名时,绝不会想到晚年还要被数字缠绕。但一件事毋庸置疑:从二十四岁的“画生”到七十多岁的开国领袖,他始终保持青年时写在墙上的那八个字——“修远求索,上下求索”。数字终究只是数字,河流却要向前。