这一次,角色互动撕掉“AI”标签。

如今,Z世代的社交方式似乎正在变得越来越“戏剧化”。

他们热衷于为自己创造一个或多个角色,赋予TA身份背景、性格特征、关系网络和所处的世界设定等等,这就是OC(Original Character)文化的核心。

与其说这是一种逃避现实的表现,倒不如说,这是当下年轻人在意识层面的自我延伸:他们在虚构身份中探索情感边界,也在角色叙事里重新定义“真实的自我”。

当AI角色、AI交互成为风口时,一款名为OC Social Network(以下简称为“ocsn”)的新品却走向了另一面:它拥抱OC文化,支持“虚构”与“自定义”,却特意强调“真人社交、非AI”。

点点数据显示,ocsn于2025年10月2日正式上线,10月27日登上美国Google Play应用社交榜第9位。截至10月26日,其在苹果与谷歌平台的累计下载量达到22万。

ocsn榜单表现,来源:点点数据

这种“虚构外壳下的真人社交”,是否意味着Z世代用户对“真实感”的重新定义?在AI社交盛行的当下,ocsn的走红,或许正代表着一种新的社交走向。

“净化”AI,回归真人的角色社交

在聊ocsn之前,可以先看一看国内另一款应用“名人朋友圈”的早期模式。

这款应用最初的核心玩法,是让用户以“名人身份”发布动态,用近期的网络热词来说,这更像是一种“捡手机文学”。用户可以假设自己是某位历史人物、明星,甚至是热门作品中的角色,从而营造出一个“名人与名人之间”或“名人与普通用户之间”的平行社交空间。

图源网络

用户之间的互动看似建立在虚构之上,但评论、点赞、乃至私信往往又是基于真实情绪的交流。

ocsn在这一点上有相似之处。它同样提供“角色设定”的空间,却将重心放在用户自己的创作上。每个OC不一定是名人,甚至可能只有用户自己知道这个角色的存在。角色完全由用户构思,并由用户自主扮演、回应、表达,而非AI驱动。这种机制让社交行为既具创作感,又保留了个人的情感温度。

相比“名人朋友圈”的模仿式创作,ocsn更像是一个“持续角色扮演”的社交场。它的核心不在于模仿谁,而在于用户可以通过OC创造出“理想中的人”。这恰好契合了Z世代在网络形象构建中的趋势——既拒绝被标签化的自我,又渴望一种可控、叙事化的真实。

从功能设计上看,ocsn正是围绕这种“虚构与真实的平衡”展开的。用户在登录前需要创建一个角色,完成“出场设定”,包括自定义昵称、唯一编号和角色标签等。

比较有意思的是,随后ocsn会引导用户完成一些场景类的选择题。笔者原以为测试结果会以关键词标签或雷达图的形式呈现,但实际展示的是一段具体的文字评析,描述该OC的“角色氛围”,并在最后附上一行数据:“您的OC在ocsn中与百分之多少的用户有着相似特质。”

这样的设计既满足了用户对个性化与独特性的追求,也以数据形式回应了他们寻求共鸣、渴望社交连接的心理。

在用户正式开始使用前,ocsn还特别强调了一些应用特性。例如,用户可以屏蔽不喜欢的标签(体现了“圈地自萌”的社区文化),同时应用明确禁止任何AI生成内容,确保平台上的内容都由真人提供。

在内容合规性层面,ocsn也进行了专门的设计。部分发布成人内容的OC昵称尾巴会打上相应的标签;用户在首页浏览帖子时,涉及暗黑或成人题材的图片也需要二次点击才能打开。此外,在搜索页中,用户可以看到当前的热门话题及对应的新成员数量,平台由此为用户制造社交共鸣点。

目前,一个账号在ocsn内最多可创建3个OC身份。设定完成后,系统会生成一张类似“ID卡”的角色信息页,既具仪式感,也便于用户进行站外分享与二次传播。

在个人主页中,为了让其他用户更好地了解自己的OC及其社交关系,用户可以为OC撰写背景故事,补充身高、取向、职业、个性等资料,并展示与其他OC(最多150个)之间的“羁绊与关系”。

在这150个可添加的OC中,用户既可以选择由真实用户设定的OC,也可以选择系统预设的NPC。其中最多可设置6位为“星号关系”,类似于公开的“星标好友”,这一设计进一步强化了ocsn的社交属性。

抛弃广告,增长全靠自来水?

作为一款新上线不久的社交应用,ocsn的22万下载量背后,究竟是如何实现增长的?

首先可以排除“买量”因素。根据广大大数据显示,近期ocsn广告投放素材仅有一条。

ocsn近1年投放情况,来源:广大大

而在Z世代用户聚集的TikTok平台上,几乎没有投流的ocsn却引发了意外的讨论热度。搜索关键词“OC Social Network”后,可以看到大量与该应用相关的自来水视频,其中多条点赞量超过一万。

ocsn在TK平台相关视频内容

此外,在X、Instagram等海外主流社媒平台,也能观察到大量相关的UGC。由此可以推测,ocsn的用户增长主要依赖社交平台的自传播机制,驱动力正是这些“自来水式”的UGC内容。

点点数据显示,自上线以来,ocsn的全球日活跃用户数量持续上升,截至10月26日,日活跃用户数已突破2.2万。

ocsn上线以来日活变化,来源:点点数据

Insightrackr的数据显示,过去近30天,ocsn新增用户中约52%来自美国,部分用户来自印尼、菲律宾、泰国等东南亚地区,以及英国、波兰等欧洲国家。值得注意的是,目前ocsn仅支持英文界面,在没有语言本地化的适配下,仍能吸引东南亚用户的自然增长,反映出这种“自来水”传播在年轻群体中具有较强的渗透力。

ocsn近30天用户增长地区,来源:Insightrackr

目前来看,ocsn仍处于初上线阶段,应用功能完全免费,既无广告变现,也尚未推出任何付费项目。随着产品逐步深入不同地区的用户群,未来的语言适配、商业化路径等仍待完善。

最新融资1760万美元,纽约6人团队专注Z世代社交

ocsn的产品本身固然引人关注,但其孵化团队同样值得深入了解。

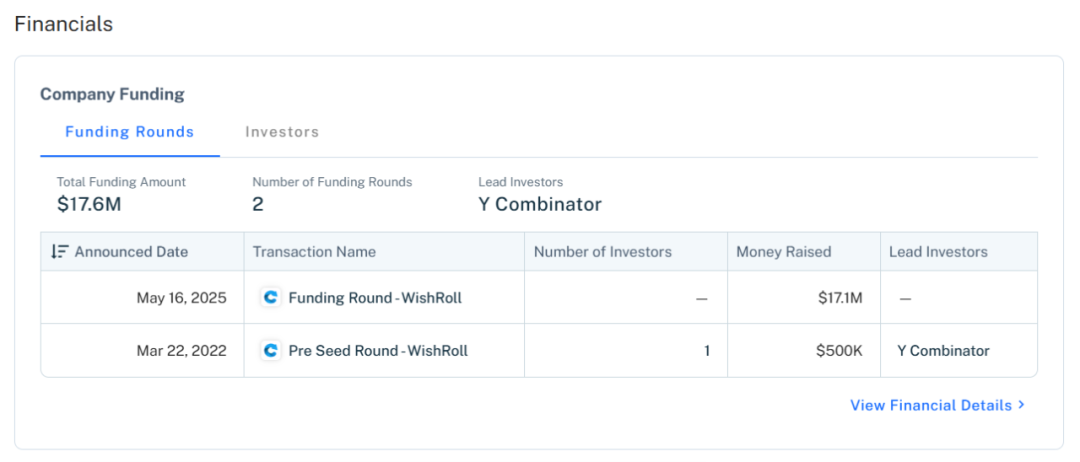

据公开信息显示,ocsn的开发商WishRoll成立于2020年3月,地址位于美国纽约,团队规模约为6人。根据Crunchbase数据,WishRoll于2025年5月完成了由Y Combinator领投的1760万美元融资。

在推出ocsn之前,WishRoll曾于2024年10月发布过一款AI社交应用Status。这款应用集成了类似“The Sims”模拟人生元素与类X式的信息流形式。用户在其中可创建自己的角色,选择加入数百个「粉丝群/文化圈」之一,发表帖子、积累粉丝、参与“被取消关注”或走红的社交剧情。用户既可以以真实身份参与玩法,也可以完全扮演一个自己设定的虚拟角色。

据外媒报道,Status在上线仅一个月内便吸引了超过百万用户注册,日活跃用户峰值达到50万。其商业模式基于虚拟能量购买,用户通过购买“咖啡能量”来延长互动时间,价格区间从0.99美元至99.99美元不等。这种类似“游戏点卡”的计时付费方式,也有可能成为ocsn未来的商业化方向之一。

不过更值得关注的是两款产品在交互模式上的延续与分化。从“人与AI的社交”到“人与人之间的纯粹互动”,WishRoll团队的开发方向似乎从一个极端走向另一个极端。但无论哪种形式,其底层逻辑始终围绕“个性化驱动的角色扮演”。

这背后体现了WishRoll团队对Z世代社交行为的理解,团队认为,Z世代更重视归属感与参与感,而非被动地浏览陌生人动态,他们希望与拥有相似兴趣和情感共鸣的群体进行更具双向性的交流。这些洞察或许正是ocsn能够脱颖而出的原因之一。

写在最后

是AI改变了社交的形态吗?ocsn给出了一种特别的答案。

AI对社交的影响,更像是一种驱动力,而非目的本身。WishRoll团队从Status到ocsn的产品转向,也正是一次从“AI社交实验”到“归属真实社交”的路径探索。前者以AI为能量,让用户体验基于算法的“模拟人生”,体现用户的充分自主性;后者则回到人与人的连接,强化用户创作、自我塑造与情绪共鸣。

无论形式如何演变,能否捕捉并回应用户的情感诉求,或许才是社交产品真正的增长起点。