前言

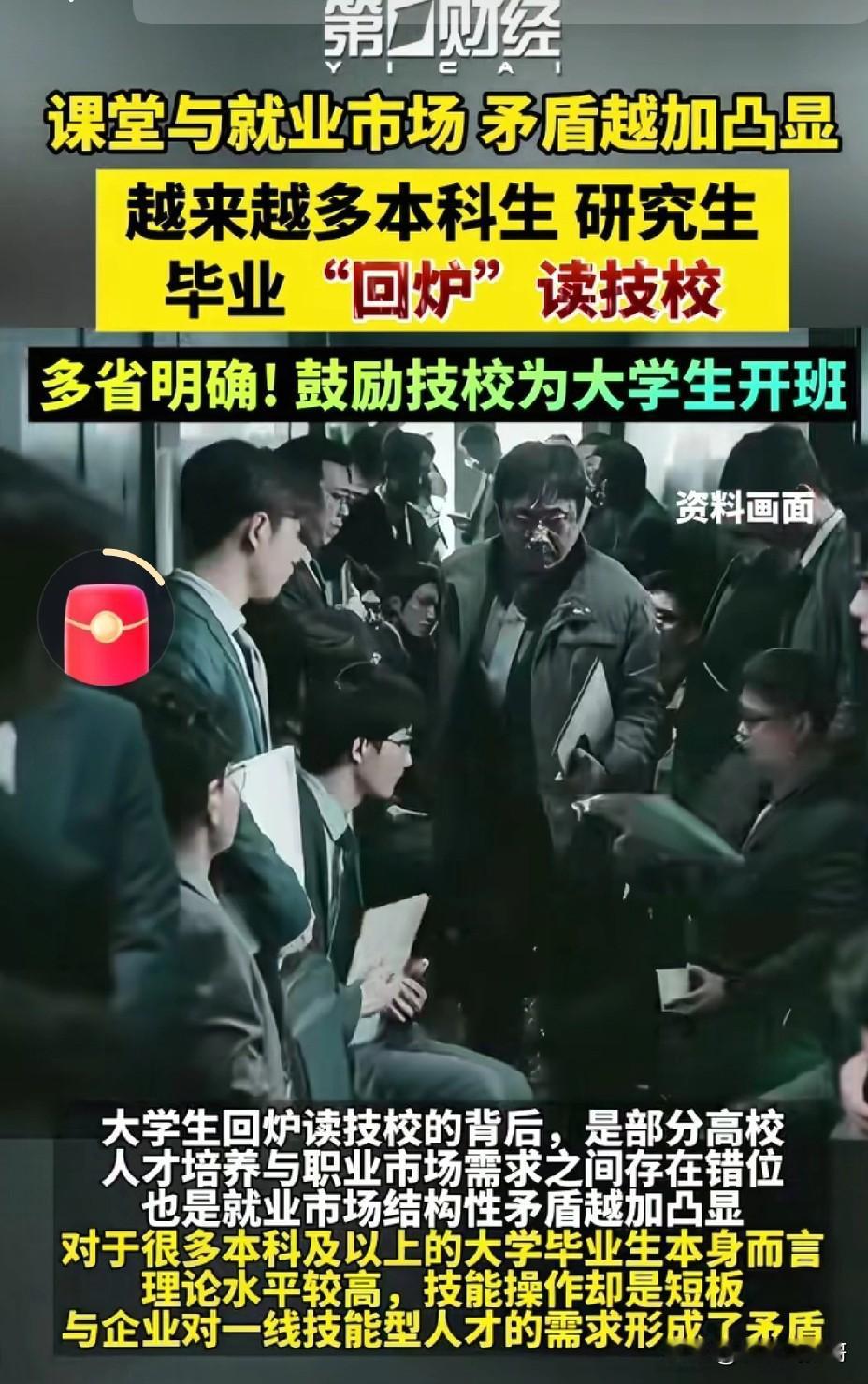

在每年的高考志愿填报季,家长和学生的选择背后几乎都绕不开一个核心问题:是追逐顶级名校的光环,还是投向能稳定进入“体制内”的学校与专业。就业压力如一只无形的手,在他们的心底悄悄施压。名校,意味着社会认同、面子与开阔的平台;而“体制内”,则代表抗风险能力、稳定收入和相对可预期的人生路径。矛盾在此显现——名气之路可能遥遥无期,稳定之路却看似平凡但安全。

正文

一、名校光环还是铁饭碗?——高考志愿的隐性冲突

现实比想象更复杂。顶级名校的毕业生中,跨国公司、互联网巨头和科研机构是常见去向,但这些领域波动剧烈,缺乏绝对保障。而某些以向体制单位输送人才著称的211高校,却在毕业生流向上表现出惊人的稳定性——公务员、事业单位、国企成为主力出口。招聘的偏好与潜规则进一步加深这种分化——某些机关单位在录取时,倾向于特定学校的毕业生,而名校生即便履历耀眼,也可能因缺乏相应网络与资质而被挡在门外。

一个真实故事成为这个冲突的缩影:一位高分考生选择了冷门的文学专业,其毕业时的就业之路几乎完全依赖个人能力;而另一位分数不占优势的考生,却进入了“输送型”高校的财会专业,毕业即被招入地方财政局,稳坐铁饭碗。在他们后来偶然的重聚中,一个人的职场如高空走钢丝,另一个则享受着年年稳定的晋升通道。两种截然不同的人生轨迹,让人不禁想问——在高考志愿的十字路口,光环与铁饭碗究竟哪一个才是胜算之选?

二、四大“体制黄埔”揭秘:低调211的高能量

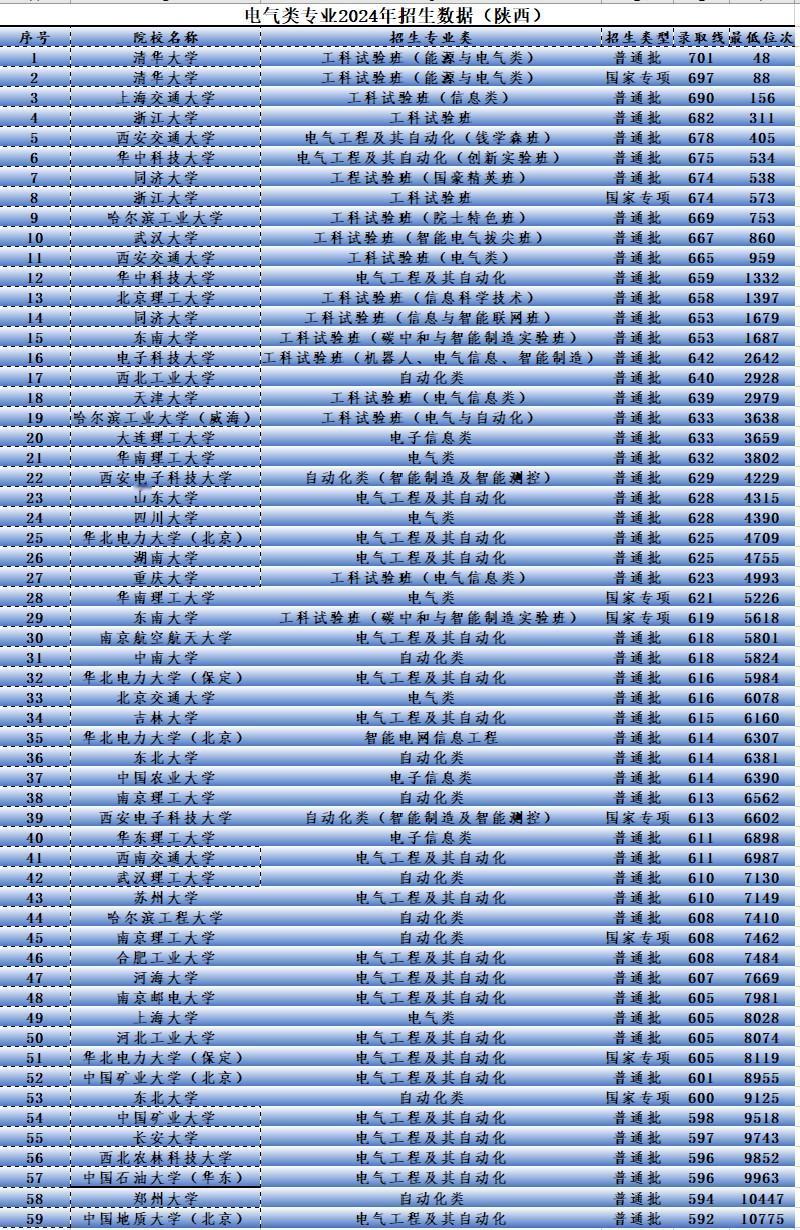

在喧嚣的名校榜单之外,有四所低调却能量惊人的高校——中国石油大学(华东)、西南交通大学、华北电力大学和西藏大学。它们不以光鲜夺目的校名吸睛,却以超出想象的“体制输送力”改变了成千上万学生的命运。这些学校的录取分数看似不及顶级名校,但就业数据却透露另一个现实:稳定与资源,正在以更隐秘的方式重塑教育的意义。中国石油大学的能源产业链、西南交通大学的交通部系统、华北电力大学的国网通道、西藏大学的地方政策倾斜,共同构成一张体系严密的体制输送网。它们就像四条静默的地下河,流向国家的核心部门与央企的关键岗位。

差距的根源不在分数,而在机制。校企共建与专业对口是这些学校体制就业率居高不下的关键。以华北电力大学为例,其“电网直通”项目每年吸纳近半数毕业生进入国企系统;而西南交通大学的轨道交通专业几乎与中铁、中车签订“预定式协议”,学生从大三实习起就已确定去向。政策倾斜则进一步强化资源绑定——地方政府优先录取本地高校毕业生,“定向输送”、“专属编制”成为这些学校的隐性红利。正因如此,即便社会对名校的崇拜未减,越来越多家长开始重新审视:比起拼命争夺百中之一的清北名额,是否更该关注那些能“稳进系统”的低调211?

然而,这条体制快车道并非没有陷阱。部分专业虽表面光鲜,但缺乏长期发展性——例如某些偏管理的冷门方向,短期可入编制,却难以晋升。真正的“体制通道”往往聚焦在能源、电力、交通、财政等强关联专业。实习、校招、定向输送构成完整链条:学生通过合作企业实习,获得学校背书,再由单位开具“意向函”,最终进入体制内岗位。这个模式,像流水线也像筛选机,精准而冷酷。在这过程中,竞争不靠绩点,而靠资源与时机。学生的体验也多为复杂交织——有人感叹被机制托举,有人却失落于被预设的轨迹。低调211的“体制黄埔”身份,既是荣耀,也是一种被限定的成功。

这一切让人不禁思考:当“稳定”成为教育的新风向,真正的成长空间是否被削减?名校与体制型211的分化,究竟是制度的产物,还是时代的选择?随着这些问题的浮现,冲突正悄然向更深层蔓延——在高考志愿背后的博弈中,个人价值与社会规则即将迎来正面碰撞。

三、稳定背后的代价与抉择:体制内的光鲜与隐忧

“稳定”曾是一切焦虑的解药——编制、五险一金、节假日、体面的社会地位,这些元素构筑起无数人眼中的理想未来。而在四大“体制黄埔”的加持下,这一目标似乎触手可及。走进国企、进入政府系统、留在高校科研所,许多人仿佛登上了社会阶梯的“保险舱”。但这份看似稳固的安宁,也在暗地里重塑人生的走向。当周围的朋友仍在创业、跳槽、探索未知时,体制内的人以另外一种秩序维持生活的节奏——稳,但也慢;安全,却也封闭。

然而真正走进体制,光鲜的外壳开始出现裂缝。晋升路径早已画好,从科员到主任科员,从副处到正处,每一步都需要时间、机遇与人脉的配合。地域流动受限、岗位调动难、工作内容高度重复——现实远非外界想象中那般安逸。一些年轻人心怀热血,却被规章制度磨平棱角;还有人面对“上不去、下不来”的位置,只能在琐碎中守望岁月的温吞。体制的稳定像一张坚固的安全网,也像柔软的绳索,既托举了生活,也缠住了个性与激情。于是,“稳定”开始成为一种考验——有人获得了安全感,也有人在安全中失去了方向感。

结语

在选择的十字路口,冲突显得尤为尖锐。家庭希望孩子能进体制,获得社会认可;而年轻人渴求表达自我、追逐变化。兴趣与现实的拉扯,变成人生最难的命题。其实,体制并非绝对的避风港,也非应被否定的牢笼,它只是一个系统,一个需要匹配度的生态。理性的人在衡量:自己是否适合在稳定中寻求深耕,而非在激情中燃尽。真正的选择,不止于“要不要进体制”,而在于“进了之后,能否不被系统驯化”。