文 |史迁

编辑|史迁

近年来,台海局势风高浪急,统一不再是“要不要”的问题,而是“怎么做”的现实命题。

与此同时,大陆一边推进融合政策,一边强化主权防线,显然不是在“喊口号”,而是一步步构建一套有硬度也有温度的统一路径。

统一这件事,不只是地图上颜色的变化,更是一场关于治理、社会认同和国家安全的深度重构。

主权不能打折,海空与外交是底牌

主权不能打折,海空与外交是底牌第一件:领海海域

任何统一的前提,是先把“家门口”的锁装牢。台湾海峡是中国东南沿海的咽喉要道,谁控制这里,谁就掌握了国家安全的主动权。

美军舰穿台海、日方炒作“台湾有事”,这些操作看起来热闹,本质上是想在中国门口刷存在感。大陆用常态化巡航回应,就是在用实际行动告诉外界:这片海,不是谁都能随便来游。

第二件:领空主权

2023年,外军机数百次抵近台湾空域,已经不是“误入”,而是有组织、有节奏的试探。空域管控权交还中央,不是“象征意义”,而是彻底掐断“台独”借外力挑事的幻想。

统一不是把岛接回来就完事了,而是要确保从海面到天空都归于国家整体防御体系。

第三件:军事部署

有人担心解放军驻台会引发紧张,其实完全没必要。港澳早就示范过了,军队不是来“管人”,而是来“守门”。不仅如此,解放军还能在地震、台风等灾害中出手相助,真正做到“来得了、干得好、留得住”。

第四件:外交

台湾过去在所谓“邦交国”上花了不少冤枉钱,既没买到真正的支持,还引发不少内耗。一旦外交权回到中央手里,不仅能省钱,还能靠“一个中国”原则在国际组织中发声,避免两岸在外部场合打对台戏。

这不是压缩台湾空间,而是让国家声音更统一、更有力。

统一不是贴标签,得从心里长根

统一不是贴标签,得从心里长根统一不能只靠政策文件,更不能是“你归我了”之后就万事大吉。真正的融合,需要让人心也愿意靠拢。这部分小编认为可以分三个方面。

第一,从教育抓起

现在台湾的教材,把中国史当“外国史”讲,年轻人对自己民族的根都模糊了。但改教材不能简单搬大陆版,而是要两岸学者一起写,用共同的历史记忆,比如抗战、抗震救灾这些,讲清楚我们其实是一家人。只有让台湾年轻人明白自己从哪来,才会知道要往哪去。

第二:文化活动

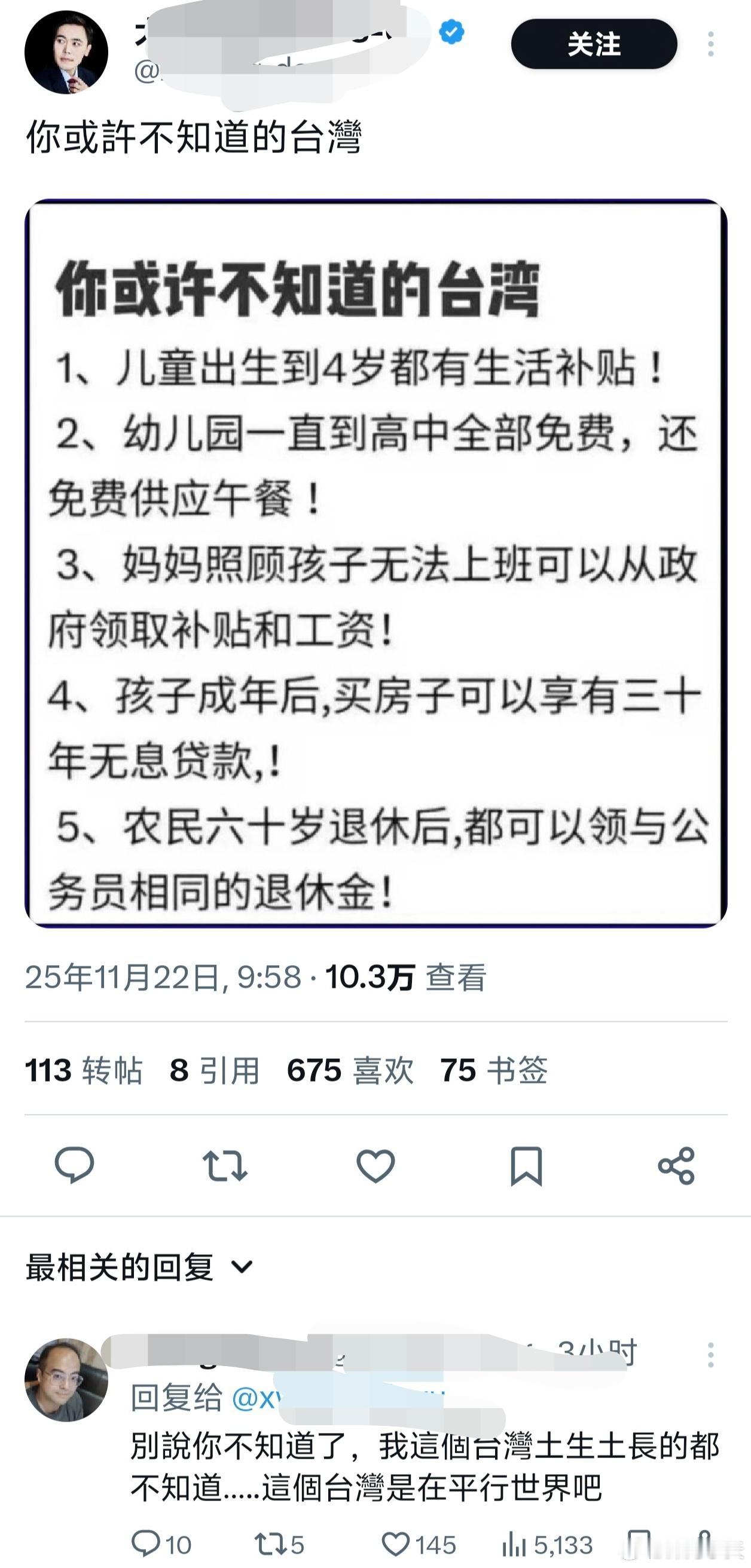

妈祖文化、海峡论坛这些年年办,效果比政治对话还直接。人和人见多了,误解自然少了。大陆对台胞的待遇也在持续升级,居住证、医保、社保一步到位,是真正把台湾同胞当“家里人”看待。融合不是“降服”,而是“交心”。

第三:经济扶持

大陆一直在下“先手棋”。福建示范区试点、台商待遇升级,都是在铺设“你中有我、我中有你”的利益共同体。

尤其像半导体、农业这些关键领域,两岸合作越深,统一的基础就越牢。老百姓最现实,哪里有饭吃、日子好过,心也自然往那靠。

从安全到人心,从制度到情感,统一是一项系统工程,不是三板斧能搞定的事。大陆现在做的,是一边画“硬核”边界,守住主权和安全底线;一边搭“温情”桥梁,拉近两岸的心理距离。这种双轨推进,是对复杂局势的清醒应对,也是对未来统一愿景的务实布局。

统一不是“收回”,而是“重建”;不是“压服”,而是“融合”。它既需要定海神针的安全设计,也要有润物无声的情感共识。在这个过程中,每一步都必须稳扎稳打,既防外部“搅局”,也要避免内部“空转”。

统一的节奏不在喊口号,而在每一个政策的落地,每一份认同的积累。大陆没有急于求成,也并非被动等待,而是在用自己的方式,塑造一个不可逆转的趋势。当安全底线守住了,社会融合成型了,统一也就水到渠成了。

这场关乎国家命运的进程,不是简单的“谁赢谁输”,而是如何让14亿人和2300万同胞走到一起,在同一片土地上真正实现长治久安。安全是底线,人心是桥梁,统一是终点,也是新的起点。

评论列表