职场江湖里,“来事儿”曾是升职加薪的通关密码。拍马屁、搞关系、站队表忠心……这些潜规则像暗流般涌动,有人靠它平步青云,有人因它摔得鼻青脸肿。可如今,年轻人却集体摆出一副“爱谁谁”的姿态,对这套玩法嗤之以鼻。是这代人太“佛系”,还是职场游戏规则早该被掀翻?

一、“来事儿”的代价:用尊严换机会,值吗?老一辈常说:“职场如戏,全靠演技。”但年轻人算过一笔账——为了讨好领导陪笑到凌晨,为了融入圈子强灌酒精,为了站队表态背刺同事,这些“来事儿”的代价,真的比工资条上的数字更值钱吗?

95后小李曾因在年会上当众给总监唱生日歌被夸“懂事”,可转头他就辞职了:“我宁可当个‘不会来事儿’的透明人,也不想每天演戏。”这代人成长于物质丰裕的时代,对“自我价值”的敏感度远超前辈。他们清楚,用尊严换来的机会,本质是场不公平的交易——当“会来事儿”成为隐性门槛,那些不擅长社交、不屑于讨好的人,连入场券都拿不到。

二、职场“黑幕”:你拼命讨好的,可能是个“坑”更扎心的是,年轻人早已看透“来事儿”背后的荒诞。某些领导把“情商高”等同于“会拍马”,把“懂规矩”曲解为“听使唤”。有位互联网公司员工爆料:部门里最会“来事儿”的同事,每天给领导买咖啡、记生日,结果项目出问题时,第一个被推出去背锅的也是他。“来事儿”不是护身符,反而可能成为职场炮灰的标签。

还有更隐秘的“潜规则”:某些企业把“酒桌文化”“站队文化”包装成“团队凝聚力”,实则是在筛选“听话的棋子”。年轻人不傻,他们知道,真正的能力不该靠“来事儿”证明,而是用业绩说话。当90后、00后成为职场主力,他们用脚投票:拒绝无效社交,拒绝被当“工具人”。

三、从“讨好”到“讨喜”:年轻人在重新定义职场规则年轻人不是不会“来事儿”,而是拒绝低级的“来事儿”。他们更擅长用专业能力“来事儿”——用数据说服客户,用创意打动团队,用结果证明价值。某大厂95后员工靠一篇技术分析报告被破格提拔,他说:“与其研究领导爱喝什么茶,不如研究怎么把项目做好。”

这代人也在重塑职场关系:用真诚替代套路,用合作替代站队。他们不再把同事当“敌人”,而是当并肩作战的伙伴;不再把领导当“权威”,而是当需要沟通的合作伙伴。这种转变,看似“不会来事儿”,实则是更高级的职场智慧——用实力说话的人,从不需要靠“来事儿”刷存在感。

四、职场进化论:当“来事儿”失效,谁在慌?当年轻人集体拒绝“来事儿”,最先慌的是那些靠潜规则上位的人。他们发现,过去管用的“讨好术”,在95后、00后面前彻底失灵。某国企中层曾抱怨:“现在的年轻人连酒都不会喝,怎么带团队?”可他没意识到,不是年轻人不会,而是他们不愿——不愿用健康换机会,不愿用尊严换晋升。

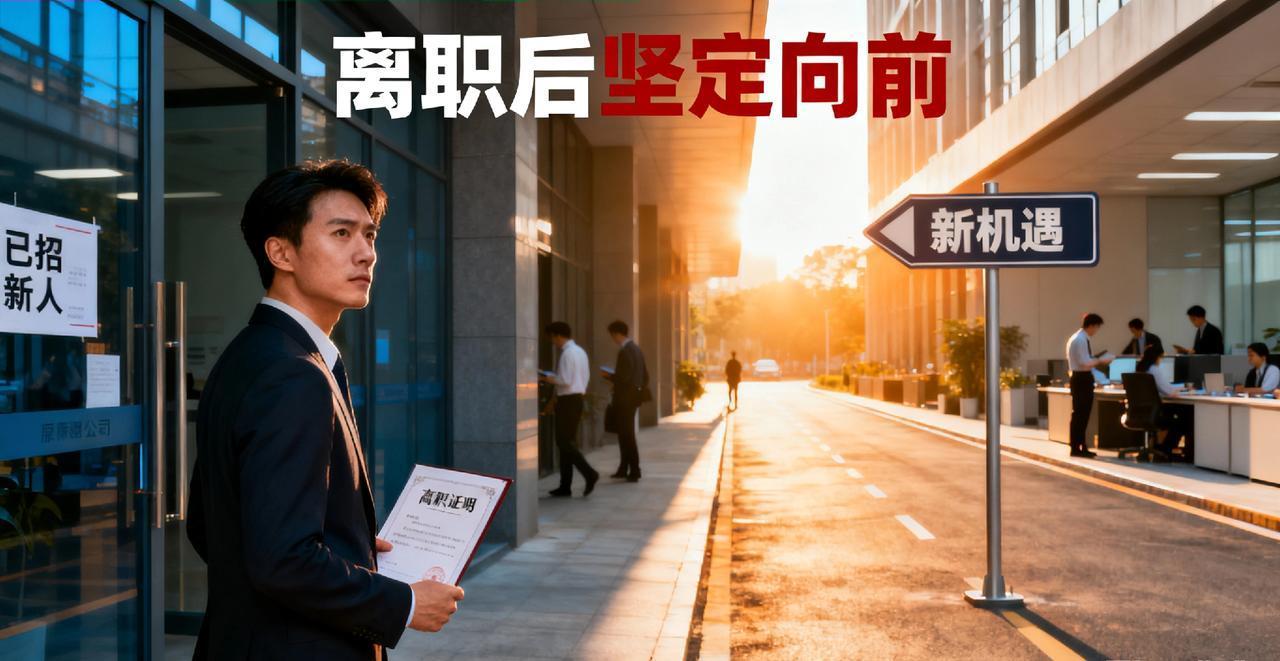

职场也在被迫进化:越来越多的企业开始重视“结果导向”,弱化“人情考核”。当KPI代替了酒桌文化,当数据代替了站队表态,那些只会“来事儿”的人,终将被淘汰。而年轻人用行动证明:真正的职场竞争力,从来不是“会不会来事儿”,而是“能不能成事儿”。

年轻人的“不屑于来事儿”,不是叛逆,而是觉醒。他们看清了职场的本质:能力是底气,真诚是武器,专业是通行证。当这代人成为职场的主角,那些靠“来事儿”上位的旧规则,终将像过期罐头一样,被扔进历史的垃圾桶。而职场,也会因为这份清醒,变得更干净、更公平。