粟裕,这个名字在中国军史上宛如一颗耀眼的将星。

他是新中国的开国第一大将,位列十大将之首,战功显赫,威名远播,但你可能不知道,他从未接受过正规军事院校的系统教育。

没有黄埔军校的文凭,也没有伏龙芝学院的毕业证,甚至连一些地方普通军校的教务档案里都找不到他的名字,那么问题来了:一个没有军校背景的人,是怎么一步一步登上大将位置上的?

有人说,粟裕是天生的军事奇才,也有人认为,是战争环境造就了他,可如果了解过他真正的成长历程,就会发现,答案远比这些理由要深刻。

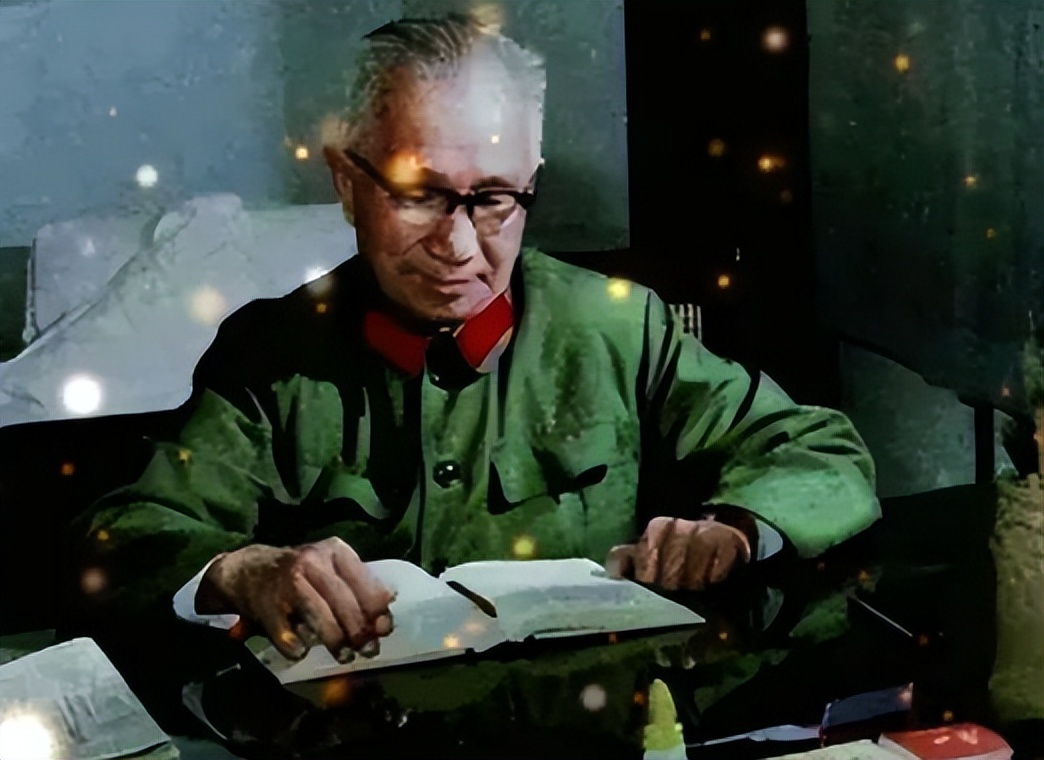

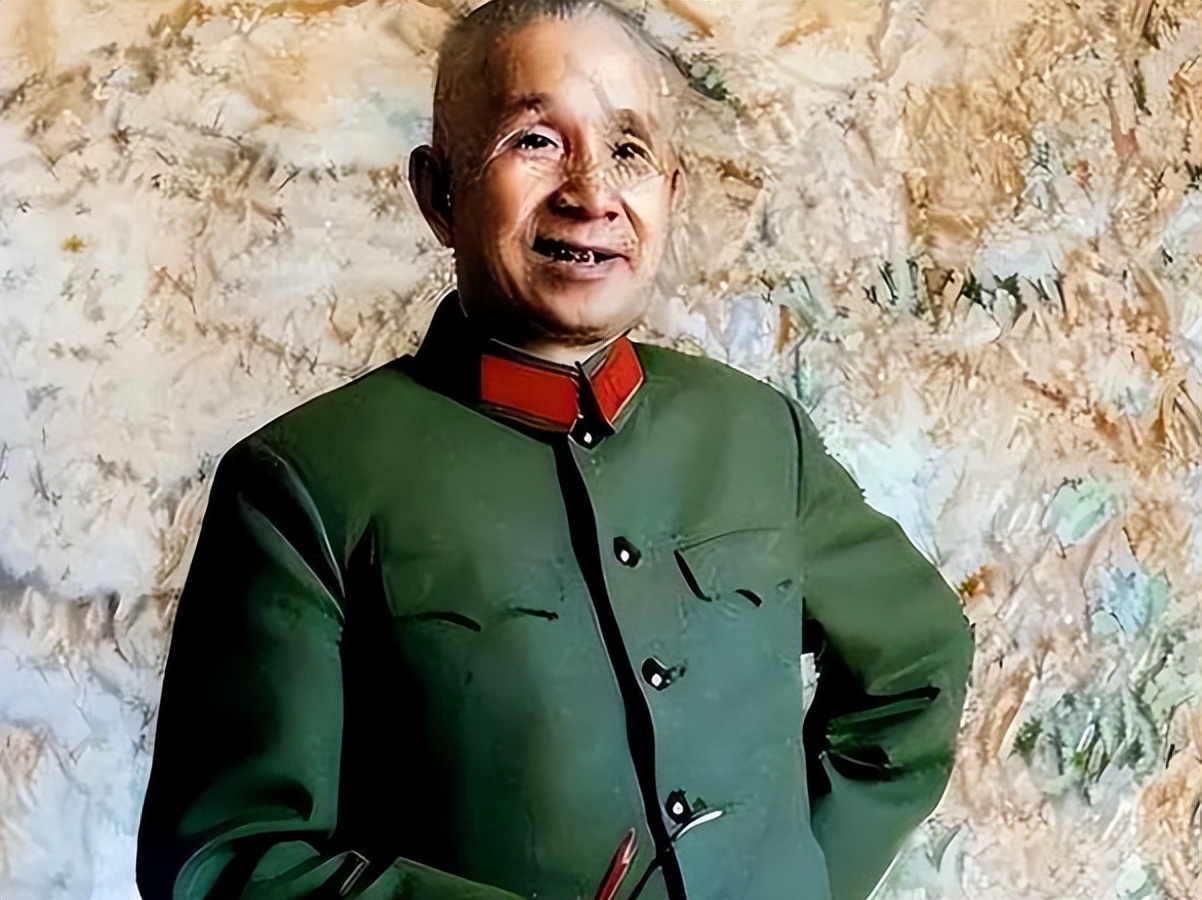

粟裕将军非常珍惜自己年轻时的人生经历,还在晚年重访旧日战场,找回曾经的回忆。

虽说没有接受系统教育,但他却在叶挺领导的24师教导队接受了系统的军事训练,是在一段鲜为人知却无比关键的训练中,获得了改变命运的一把钥匙。

很多人不知道,这支教导大队虽不挂“军校”之名,却有着比一些正规军校更系统、更严苛的训练体系。

它的教官大多来自黄埔军校,大队长、中队长也多是黄埔毕业生,甚至连周恩来、恽代英等人也常来作报告。

有人说,这不是一所学校,这是一座军人熔炉。

在黄埔,学员实行的是“三操两讲”,而教导大队则是“四操三讲”,每天早晚都有高强度训练,军事理论、政治课、体能操练一个都不少,一个动作不到位,教官手中可能就会毫不留情地惩罚。

作为学员班长,粟裕站在最前排,脸上没有一丝疲惫,因为他知道,每一次训练,都是一次对意志底线的挑战。

这是训练,更是磨砺,就像刀剑在火中淬炼,只有经得起高温与锤打,才能锋利无比,正是这段经历,让粟裕掌握了一定的军事技能与战术知识,为后续军事生涯奠定坚实的基础。

粟裕还记得,当时周恩来来到教导队报告,问大家:你们怕不怕苦?现在这样严格的军事生活,吃得消吗?

同时,周恩来还鼓励大家“一定要肩负起阶级的重托”,“学会打仗,用革命的军队去战胜反革命的军队,去夺取革命的胜利”。

这句话像一把钉子,钉在了粟裕心里,从那天起,他明白了什么是“长久的战斗”,也明白了革命不是单靠勇敢冲锋,而是靠持续的韧性与意志。

他没有黄埔军校的光环,也没有苏联留学的履历,但他有一套别人没有的武器:真正从底层磨出来的实战经验与心理素质。

正因如此,粟裕后来的军事指挥风格,总带着一种不动声色的沉稳。

他是解放战争时期华东战场的杰出指挥官,以正面硬碰硬击败国民党王牌军团著称,他打淮海战役,打得三大主力都叫好;他指挥解放福建、广东,几乎未失一城,这不是天才的灵光一现,而是无数次沙砾磨砺后的沉淀。

很多人以为粟裕是毛主席一手提拔起来的,其实两人真正频繁接触,是在抗战之后,毛主席欣赏的是粟裕那种“不靠背景、不讲排场”的务实风格,以及他指挥战役时那种“十拿九稳的沉着”。

换句话说,粟裕是凭本事坐上了自己的位置,而不是靠别人“扶上去”。

相比之下,黄埔军校出来的将领虽然背景显赫,但不少人“纸上谈兵”的毛病也暴露无遗,粟裕始终以一种“不动如山”的姿态走在战争的最前头,他不是天才,是苦出来的,他不是幸运儿,是熬出来的。

历史并不总是青睐名校毕业的将领,它有时候更偏爱那些在泥泞里摸爬滚打、在火线上练兵的“野路子”选手。

粟裕就是典型的代表:没有军校,却有实打实的军魂,没有学历,却有千锤百炼的战术意识。

粟裕的指挥,不靠声东击西的花招,而是靠对敌我态势的精准判断,正是粟裕的可贵之处,实事求是,层层推进,稳扎稳打。

粟裕不是那种一鸣惊人的将才,而是那种一步一个脚印、最终登顶的厚积薄发者,这也解释了为何他可以成为“开国第一大将”,而那些有军校头衔的同辈们,反倒屈居其下。

别看他没有军校背景,他的老师,叶挺,是我党的骨干,他的“军事启蒙老师”周恩来,曾是黄埔政治部主任,他的教官们,多数是黄埔教官出身,这一圈人带出来的粟裕,有些虽未入名门,却得真传。

这种成长路径,放在今天也很难复制,放在那个年代,它更像是一种奇迹。

回望粟裕的军旅生涯时,我们不妨放下“他上没上军校”的刻板印象,而是去看他在最艰苦的环境中淬炼出的坚韧与冷静,去感受他在动荡战火中孕育出的智慧与果敢。

历史从不偏爱学历,它只记住那些真正能打胜仗的人,粟裕,就是那种能打胜仗的人。

参考资料:长子忆粟裕:父亲骨灰里曾筛出3块弹片(图) (2)2014年05月16日 09:51 来源:长江日报

粟裕在南昌起义:重伤仍坚持赶上部队.刘志青.2013年06月24日10:28 来源:人民网-中国共产党新闻网

广州日报:周恩来以名片为帖做政治工作.信息来源:广州日报 发布时间:2024-06-18 21:28:52

粟裕诗词中的军民情深.张大伟.2024年03月15日08:22 来源:学习时报