最近,如果你走进日本的超市,可能会看到这样的景象:主妇们站在米柜前反复比价,手里的计算器按了又按,最后却可能转身走向了意面区。这不是虚构的场景,而是日本当下真实的民生写照——那个曾经寻常的白色米袋,如今正变得越来越"金贵"。

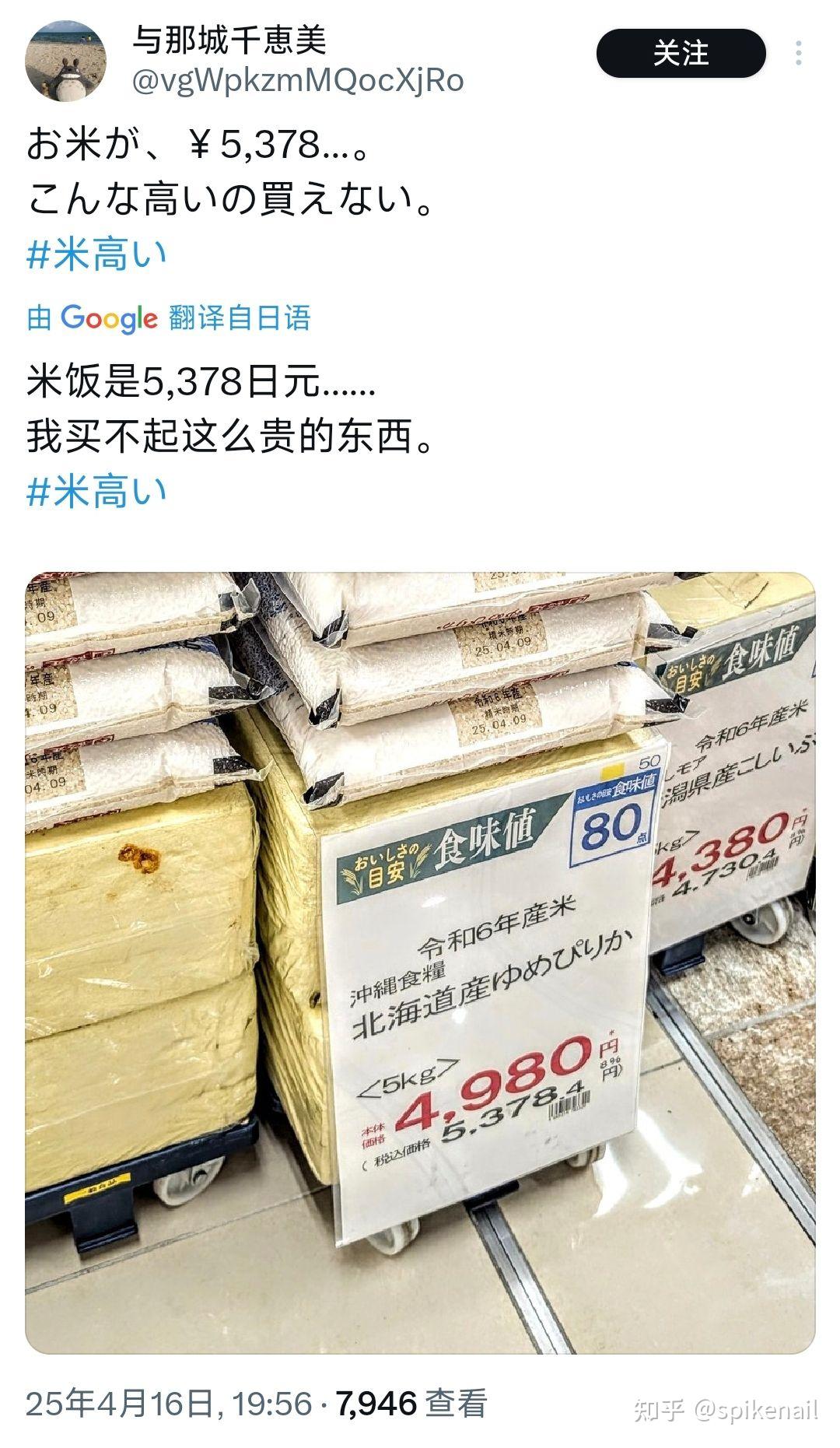

根据日本农林水产省11月14日发布的最新数据,全国超市里一袋5公斤装大米的平均售价已经攀升至4316日元,折合人民币约198元。这意味着每斤大米的价格逼近20元大关,刷新了自有调查以来的最高纪录。更让人咋舌的是,新上市的大米价格更是普遍突破5000日元大关,让不少日本民众直呼"吃不起"。

社交媒体上,日本网友的吐槽可谓精彩纷呈。有人调侃说:"以前是考虑今晚吃寿司还是饭团,现在是在思考意大利面该配什么酱。"还有人戏谑道:"照这个趋势,明年日本人的主食可能要改成意大利面了。"这些看似轻松的调侃背后,折射出的却是实实在在的生活压力。确实,当最基本的主食价格一路高歌猛进时,普通家庭的餐桌不得不做出改变,越来越多的日本家庭开始用面条等替代品来填补主食的空缺。

这场米价风暴的酝酿,其实早有征兆。去年夏季的极端高温天气就给日本的水稻生产带来了沉重打击,减产已成定局。而今年8月,日本气象部门发布的大地震预警更是引发了民众的恐慌性囤积,进一步加剧了市场供需的失衡。这些因素相互叠加,犹如推倒了第一张多米诺骨牌。

不过,如果我们把目光放得更远一些,就会发现这场危机背后还隐藏着更深层的制度性困境。日本长期实行的"减反政策"就像一把双刃剑——通过限制水稻种植面积来维持米价,确实保护了农民的利益,但也让整个产业变得脆弱不堪。当极端天气来袭时,这种缺乏弹性的生产体系就显得捉襟见肘。更不用说日本农业协同组合在政治经济领域的强大影响力,这个被戏称为"米老大"的组织,虽然在维护农民权益方面功不可没,但某种程度上也成为了农业改革的绊脚石。

面对不断攀升的米价,日本政府的应对之策也引发了诸多讨论。前任政府选择向市场投放储备米来平抑价格,这招确实收到了一定效果。而现任政府则另辟蹊径,推出了面向低收入群体的大米折扣券。但这个看似贴心的政策在具体执行中却闹出了笑话:在某些地区,光是发放这些券的行政成本就已经超过了券面本身的价值。这样的尴尬局面,让人不禁要问:解决民生问题,到底需要更聪明的方案,还是更务实的态度?

值得警惕的是,日本这场大米危机的影响可能远超我们的想象。有分析人士指出,如果米价问题持续发酵导致日本政局不稳,完全可能波及日本国债市场。作为全球主权债务规模最大的国家之一,日本金融市场的任何风吹草动都可能通过复杂的全球金融网络产生连锁反应。到那时,我们面对的就不只是一个国家的主食危机,而可能是波及全球的金融波动。

从全球视角来看,日本的大米困局绝非孤例。它给所有国家都提了个醒:在气候变化日益严峻的今天,如何确保粮食安全已经成为一个不容回避的课题。特别是在那些对单一主食依赖度较高的国家,建立更具韧性的农业生产体系和储备机制显得尤为重要。

看着日本超市里那些标价惊人的米袋,我们或许应该思考:当最基本的主食都能成为奢侈品时,我们的生产体系和应急机制是不是该进行更深层次的反思了?各位读者,你们国家的粮价最近有什么变化吗?欢迎在评论区分享你的观察和思考。