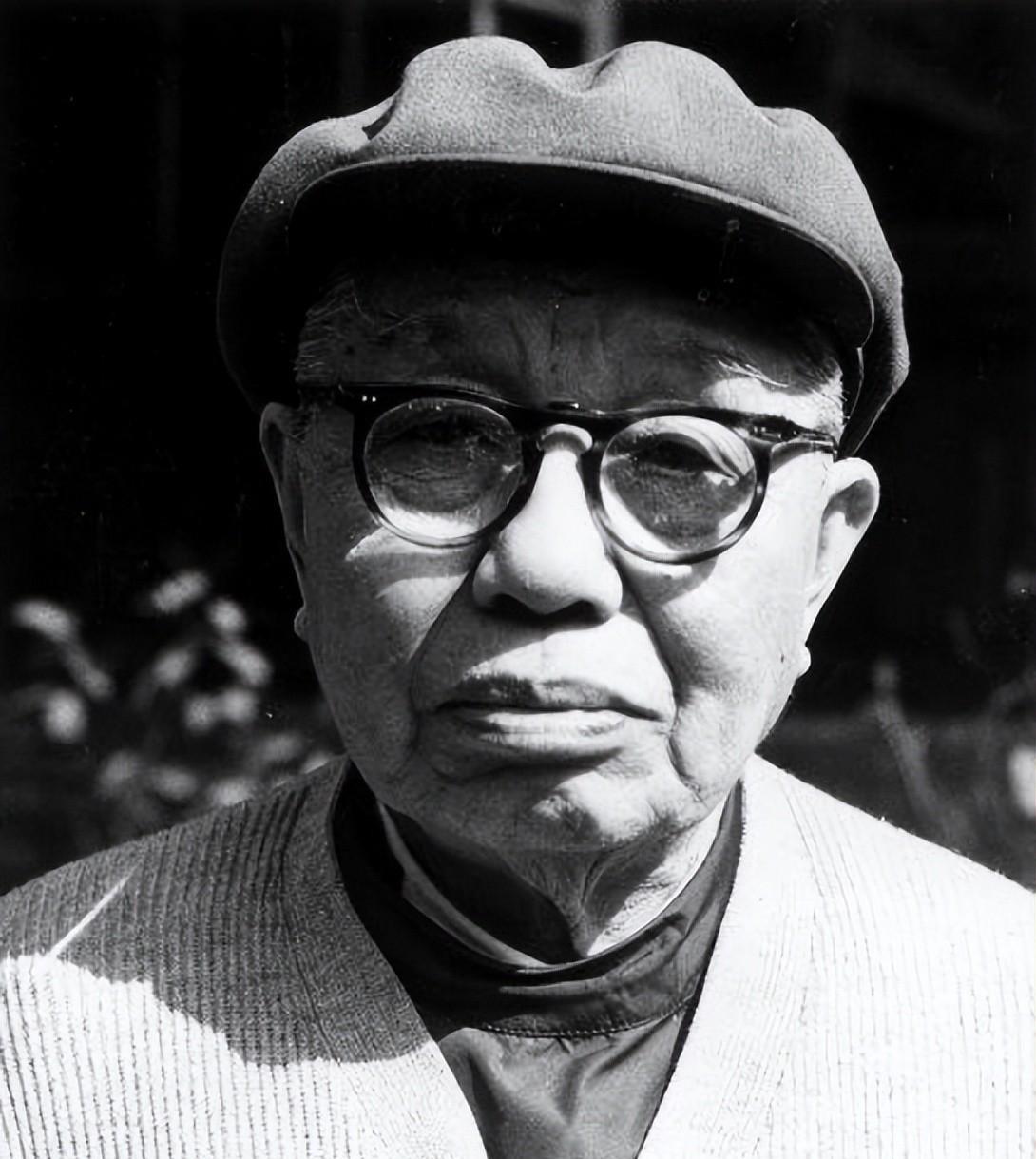

1943年,党中央专程派人将司湘云和她年幼的儿子接到延安,毛主席亲自接待,并热情地称呼对方为十三嫂。 杨十三本名杨彦伦,1889年生于河北省迁安县杨团堡村的书香门第。十几岁时,杨十三离开家乡来到天津求学,先是在当地做学徒工,白天在店铺里忙碌,夜晚则在昏暗的蜡烛光下自学各种知识。 1918年,他从天津直隶省立高等工业专门学校毕业,随即进入天津直隶省工业实验所担任化学工业科技员。1920年,杨十三踏上了赴美求学的轮船。在美国的图书馆里,经常能看到一个瘦削的中国青年埋头苦读,他的面前堆满了英文版的造纸专业书籍,手中的笔不停地在纸上做着密密麻麻的笔记。 1923年获得造纸专业博士学位后回国,任天津直隶省工业实验所化学工业科长。归国后的杨十三更加专注于科研工作.1928年受聘于河北工学院,担任教授。 1924年,在父亲杨立三的支持下,杨十三回到家乡创办了"立三平民女子学校"。他亲自挥毫在一块木板上写下"女子有才便是德"几个大字,然后让木匠制成牌匾高高悬挂在简陋教室的正中央。每当村里有人质疑女子读书的必要性时,杨十三总是坚定地站在那块牌匾下,用温和但坚决的语气为女性教育辩护。司湘云正是在这样的环境中与他相识,这位温文尔雅的女性被杨十三的学识和人品深深打动。 1937年七七事变的消息传到天津时,7月30日,日军攻占天津,杨十三目睹居民颠沛流离的亡国惨状,他四处奔走,号召大家为抗日救国的伟大事业而献身。在学院的走廊里,经常能看到杨十三快步行走的身影,他敲响一间间办公室的门,与同事们商讨抗日救国的方案。 那个改变命运的夜晚,杨十三将司湘云和几个孩子召集到家中的客厅里。他站在八仙桌前,神情严肃地宣布了自己的决定。司湘云坐在椅子上,双手紧握着手帕,虽然眼中含着不舍的泪水,但还是坚定地点了点头。几个年长的孩子围坐在桌旁,年幼的脸庞上写满了对未来的不确定,但眼中却闪烁着与父亲同样的坚毅光芒。 1938年3月,杨十三满怀爱国激情,毅然投笔从戎,和子女杨效昭、杨效棠同到冀东,投入了党所领导的起义暴动。 杨十三到达冀东后,住在遵化县地北头村洪麟阁家,在李楚离的指导下,和洪麟阁秘密策划起义事宜。在那间昏暗的农舍里,几位志士围坐在一张破旧的木桌旁,桌上摊开着手绘的地图。一盏油灯发出微弱的光亮,在墙上投射出摇摆的影子。杨十三戴着老花镜,用手指在地图上比划着各个县城的位置,分析着敌我双方的力量对比。夜深了,几个人依然在低声交谈,商讨着起义的具体计划。 而此时的司湘云独自承担起了更危险的任务。白天,她装作普通的家庭妇女在街头买菜购物,实际上却在暗中观察着日军的兵力部署和作息规律。她走过每一条街道,记住每一处日军据点的位置。夜晚,当小女儿安然入睡后,她就坐在桌前借着微弱的烛光整理白天收集到的情报,然后通过秘密渠道传递给抗日组织。 1943年春天的一个上午,几位同志悄悄来到司湘云在天津的住处。他们穿着普通的布衣,小心翼翼地敲响了门环。司湘云打开门看到熟悉的面孔时,紧绷的神经终于放松下来。她迅速收拾起简单的行李,将几件换洗的衣物和一些重要的物品装进一个旧皮箱里。年幼的儿子好奇地看着这一切,伸手想要帮母亲收拾东西。 在火车站的候车室里,司湘云抱着儿子静静地坐在木椅上,眼睛时不时地望向远方。汽笛声响起,火车缓缓驶入站台,车厢里挤满了各色的旅客。司湘云牵着儿子的手走上车厢,找到一个靠窗的座位坐下。随着火车的启动,天津这座让她饱受痛苦也见证了她坚强意志的城市渐渐远去。毛主席的接见安排在杨家岭的一座简朴的窑洞里。司湘云怯生生地走进窑洞,看到毛主席正在一张简陋的木桌前批阅文件。听到脚步声,毛主席抬起头来,放下手中的毛笔,起身迎接这位历经磨难的革命者家属。毛主席热情地称呼她为"十三嫂",这个亲切的称谓瞬间消解了司湘云心中的紧张,眼中不禁涌出了感激的泪水。毛主席亲切地询问她在敌占区的经历,对她的英勇表现给予了高度赞扬。 在延安的日子里,司湘云住在一个朴素的窑洞中,窑洞里摆放着一张简单的土炕和一张木桌。每天清晨,她都会提着水桶到延河边打水,河水清澈见底,倒映着远山的影子。她与其他的女同志一起参与边区的妇女工作,在纺车的嗡嗡声中纺线织布。午后的阳光透过窑洞的窗户洒在地面上,司湘云坐在纺车前,一边纺线一边与姐妹们交流着工作心得。她经常为大家讲述自己在敌占区的斗争经历,用朴实无华却充满力量的话语教育其他女同志要坚定信念。 当司湘云听到毛泽东为杨十三题写的挽联"国家在风雨飘摇之中,对我辈特增担荷;燕赵多慷慨悲歌之士,于先生犹见典型"时,她静静地坐在窑洞里,手中的针线活停了下来。泪水顺着她的脸颊缓缓滑落,但神情依然坚定。她知道,丈夫的牺牲得到了党和人民的认可,这是对一个革命者最高的褒奖。