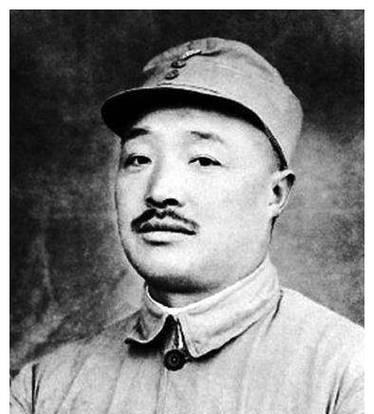

1951年,地主徐裴章被判死刑,行刑时,他已经绝望,谁知地委书记却派人送来一封信:“徐裴章对革命有功,枪下留人!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1951年的一个清晨,甘肃某县的土改工作队正在一座破旧的老宅里搜查,突然,一名干部从墙洞里摸出一个布包,包里裹着一张已经泛黄的纸条,纸条上的毛笔字依稀可辨,落款处赫然写着"中国工农红军西路军总指挥徐向前"。 这张意外发现的纸条,让即将处决的老宅主人躲过一劫,原本必死的结局戛然而止,这背后竟然藏着一段尘封十五年的往事。 故事要从1936年说起,那是一个异常寒冷的深秋,河西走廊战火纷飞,徐向前率领的西路军在与马家军的激战中损失惨重,部队被打散,补给断绝,伤员无数。 当时的西北,军阀马步芳、马步青势力盘踞,对共产党人围追堵截,西路军将士们衣衫褴褛,饥寒交迫,急需粮食、药品和运输工具。 在这生死攸关的时刻,一支残部在突围中来到了这个偏僻的村庄,他们不得不向当地一位富户求助,这位富户虽然在当时是个不小的地主,但骨子里还存着江湖义气。 那个年代,窝藏"赤匪"是死罪,可这位地主看着眼前这群伤痕累累的军人,违背常理,选择了伸出援手,他不仅贡献出家中储存的粮食和药品,还送上了珍贵的骆驼,帮助部队渡过难关。 按照红军的纪律,任何接受群众帮助的物资都要出具借条,徐向前亲笔写下了这张承诺,表达了革命成功后必当厚报的诚意。 地主收下借条时也没抱什么希望,纯粹是出于朴素的善念,他把这张纸条仔细包好,塞进墙洞,一藏就是十几年,期间他从未向任何人提起这件事,连自己的家人都不知情。 岁月飞逝,到了1950年代,这片土地迎来翻天覆地的变化,土改运动如火如荼,昔日的地主富农成为斗争对象,这位曾经救助过红军的地主也难逃命运,被推上了批斗台。 他的罪名很重,按当时的政策足以处以极刑,面对指控,他始终沉默,并未提及当年救助红军的事迹,直到行刑前的最后时刻,他才喊出了那句惊人的话:"我救过徐向前!我救过红军!" 这声呐喊惊动了在场所有人,工作队立即暂停行刑,派人去搜查他说的证据,当那个布包被找出来的时候,谁也没想到,一张看似普通的借条,竟成了改变一个人命运的关键。 这张借条的出现,在当地引起不小的轰动,工作组立即上报省里,很快得到了徐向前本人的确认,这位开国元勋清晰记得当年在河西走廊的危急时刻,证实了这位地主的援助确实帮助西路军渡过了难关。 不过,这份突如其来的"功劳"并没有让这位地主完全摆脱困境,上级本着"实事求是"的原则,决定对他区别对待:免除死刑,但仍需承担地主剥削的历史责任。 他的土地和财产依然被没收分给农民,人也戴上了"地主"的帽子接受改造,但比起原本的死刑,这已经是莫大的宽赦,这个处理方式既体现了政策的严肃性,也照顾到了历史功劳。 与此同时,在安徽宿松,另一位地主徐裴章也因类似的经历躲过死劫,他在1946年冒着灭门之险救过张体学和赵辛初两位共产党干部,后来被改判十五年监禁。 这些地主的命运转折,在当时引发了不少议论,有人认为救过红军就该免于清算,也有人坚持剥削之罪不能轻易抹去,但最终,"功过要分明"的处理原则得到了普遍认可。 经历生死考验后,这些地主的人生轨迹发生了巨大改变,他们不再是高高在上的乡绅,而是开始了普通劳动者的生活,让人意外的是,他们在新身份下展现出了难得的坦然。 有的在合作社默默记账,分文不取;有的将藏匿的银元捐给水灾灾民;有的主动参与集体劳动,他们很少提及过去,更不会拿当年救人的事迹邀功,对于年轻人的询问,他们常常只是淡淡一笑:"那时候能活下来就不错了," 这些经历也让他们对新社会有了不同的认识,尽管失去了财产和地位,但他们在新的生活中逐渐找到了平静,村里人也改变了对他们的称呼,不再喊"地主",而是叫"老账房"或是别的新名字。 多年后,当年被救的一些领导干部专程回访故地,面对斑驳的旧宅,他们深深鞠躬,感慨"共产党是讲良心的",这份情怀,超越了简单的报恩,也超越了单纯的政治考量。 在那个特殊的年代,这些借条和证明成为了连接新旧时代的纽带,它们不仅救下了几条人命,更成为了历史的见证,诉说着一个充满矛盾又令人深思的故事。 如今,那些泛黄的借条和证明都被妥善保管,虽然早已失去了实际用途,但它们承载的历史意义和人性光芒,永远不会褪色,这些普通的纸片,见证了那个年代里,政策与人情、功过与是非的微妙平衡。