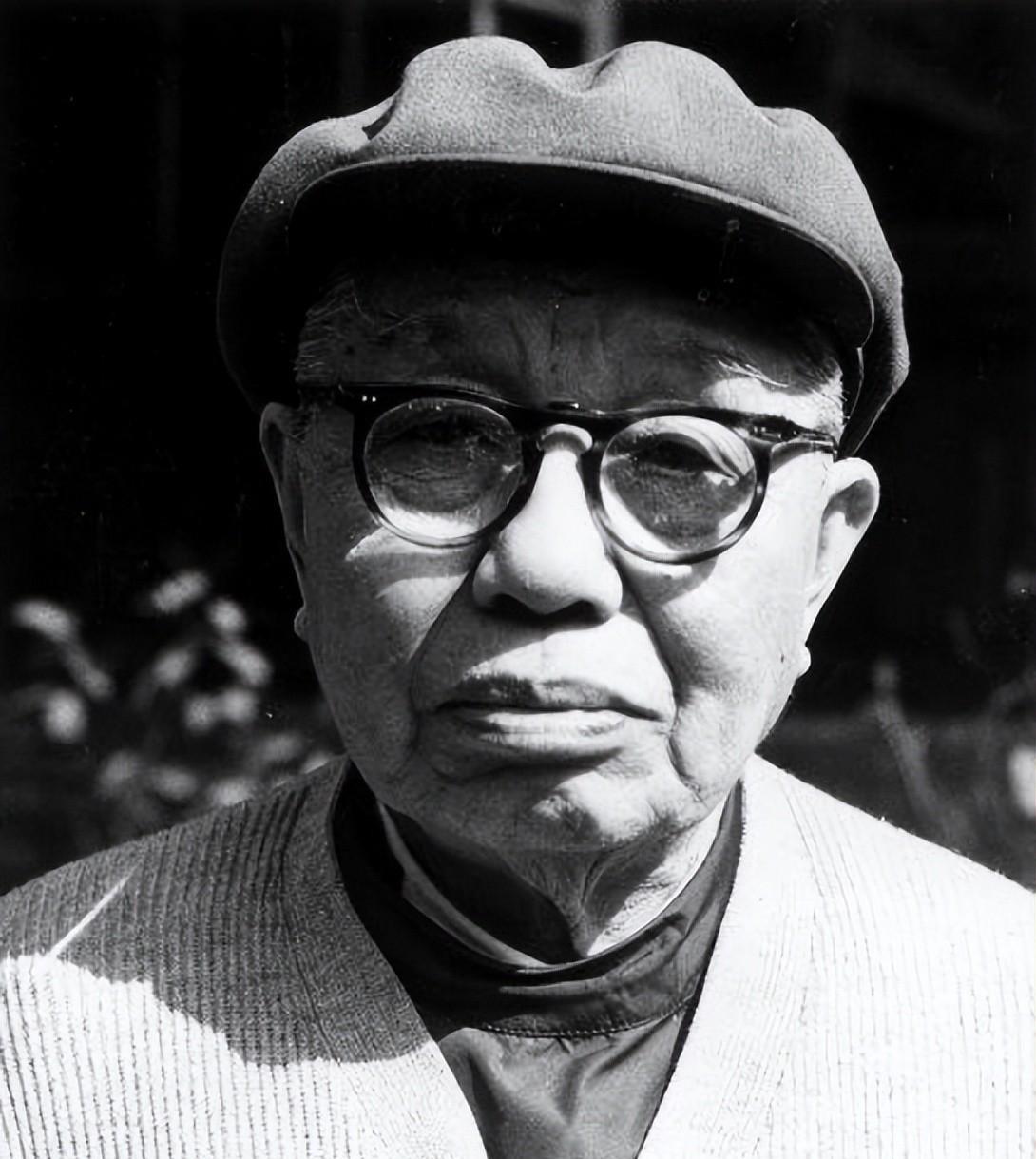

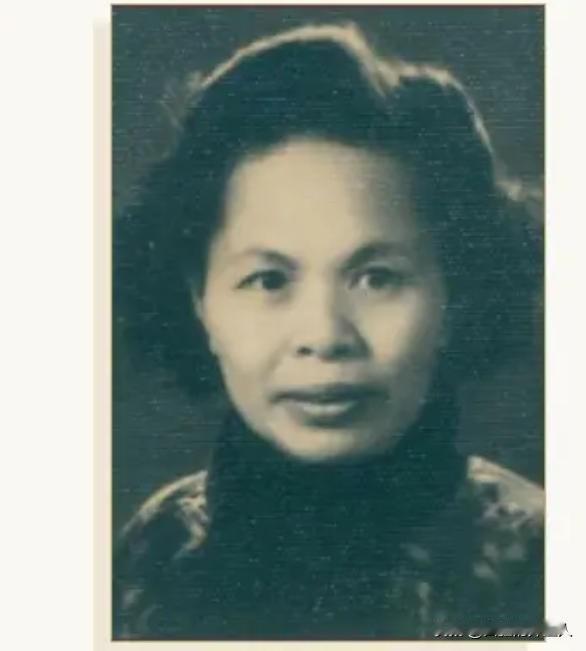

1992年7月,邓颖超因病离世,谁知,邓颖超留下的最后一句话竟是“李鹏”二字,这背后的故事让人动容。 1992年7月的一个夜晚,北京医院的病房里,84岁的邓颖超用尽最后的力气,喊出了"李鹏"这两个字,这微弱的呼唤,成为她留给这个世界的最后声音,这声呼唤背后,是一段跨越半个世纪的革命情谊,承载着一位母亲对义子的牵挂,也见证着中国共产党人薪火相传的精神。 1931年年仅28岁的革命者李硕勋在海南不幸被捕,作为一名坚定的共产党员,他在严刑拷打面前始终保持沉默,用生命保护了组织的秘密,他的牺牲,让年仅三岁的儿子李鹏失去了父亲,李硕勋的妻子赵君陶带着幼小的李鹏,在四川乡间躲避敌人的追捕,为了生存,赵君陶不得不将儿子暂时寄养在外婆家,自己则在成都等待与组织重新取得联系的机会。 党中央一直没有忘记这对苦难的母子,1938年,组织终于找到了他们的下落,周恩来和邓颖超得知消息后,立即派人将母子接到重庆,看到瘦小的李鹏,两位革命前辈心中充满怜惜,周恩来夫妇膝下无子,他们决定收养李鹏为义子,给这个失去父亲的孩子一个温暖的家。 在重庆的日子里,邓颖超像对待亲生儿子一样照顾李鹏,她教他认字读书,关心他的饮食起居,为他缝制衣物,李鹏身体单薄,又有些驼背,邓颖超常常提醒他要挺直腰板,保持良好的体态,这些细微的关怀,在李鹏心中种下了感恩的种子。 1941年,组织决定把12岁的李鹏送往延安学习,临行前,邓颖超特意为他准备了一床新棉被,叮嘱他在延安要好好照顾自己,在延安的岁月里,李鹏刻苦学习,积极参加革命活动,1945年,他光荣地加入了中国共产党,实现了延续父亲革命事业的愿望。 为了培养李鹏成为新中国建设的人才,周恩来在1948年做出一个重要决定:派他前往苏联学习水电工程,这个决定改变了李鹏的人生轨迹,在莫斯科动力学院,他克服语言障碍,专心钻研水电技术,为日后服务国家的电力事业打下了坚实基础。 1954年学成归国后,李鹏主动请缨到基层工作,他先后在东北电业局、北京电业管理局等单位任职,从实践中积累经验,他继承了父辈们艰苦奋斗的精神,始终保持着朴实低调的作风,在工作中,他特别重视电力技术的革新和人才的培养,为国家电力工业的发展作出了重要贡献。 随着年龄的增长,邓颖超的身体每况愈下,她患有严重的帕金森综合症,还有高血压、冠心病等多种疾病,但她依然坚持工作,关心国家大事,1988年,当李鹏担任国务院总理时,已经84岁的邓颖超特意找他谈心,叮嘱他要永远心系人民,为国家多做实事。 1992年7月,邓颖超的病情突然恶化,在生命的最后时刻,她用微弱的声音呼唤了李鹏的名字,这声呼唤,不仅是一个母亲对儿子的牵挂,更寄托着她对革命事业后继有人的欣慰,李鹏没有辜负养母的期望,他在总理任上推动了三峡工程等重大项目的建设,为国家的电力发展作出了突出贡献。 邓颖超与李鹏的故事,展现了中国共产党人独特的精神世界,在那个战火纷飞的年代,革命者们不仅为理想奋斗,还用真挚的感情互相扶持,周恩来夫妇对李鹏的培养,体现了革命前辈对烈士后代的关怀,也反映了共产党人薪火相传的优良传统。