标签: 微生物

珊瑚礁对周边海域微生物产生“日节律”影响

以色列研究团队开展的一项新研究发现,珊瑚礁不仅是海洋生物多样性的“热点”,还在时间维度上对周边海域微生物群落的组成和活动形成日节律性影响,进而塑造海洋生态系统中能量与营养物质的流动方式。相关论文已发表在美国...

曲靖市开展病原微生物实验室生物安全培训

曲靖融媒讯 为进一步强化全市医疗机构病原微生物实验室的生物安全管理能力,提升专业人员技术水平,2025年12月19日,由曲靖市卫生健康委员会主办、曲靖市第二人民医院承办的曲靖市病原微生物实验室生物安全管理与技术培训班...

实验室实操优选—微生物限度仪的人性化设计与实用价值

EJ-XDY-300微生物限度检测仪深度贴合实验室实操需求,从细节设计到长期使用成本,全方位展现了“以用户为中心”的产品理念,成为实验室操作人员的理想搭档。人性化的操作设计,大幅降低了实验室的操作门槛。EJ-XDY-300彻底摒弃...

2025复合微生物菌种厂家十大排行榜 深耕土壤改良助力作物增产

随着农业绿色发展战略的深入推进,土壤退化、肥力下降、连作障碍等问题日益凸显,复合微生物菌种凭借其改善土壤结构、活化养分、抑制有害菌群、促进作物根系发育的核心作用,成为农业生产与土壤生态修复的关键物资。...

微生物侵入密封试验仪在吸入制剂铝罐密封完整性测试中的应用方案

吸入制剂包装需要同时保持推进剂/药物的密封性和防止微生物侵入,其阀门密封系统的微小泄漏即可导致药物递送剂量不准确或微生物污染。本方案设计多压力循环测试,模拟实际使用过程中的频繁压力变化,全面评估阀座密封、罐体...

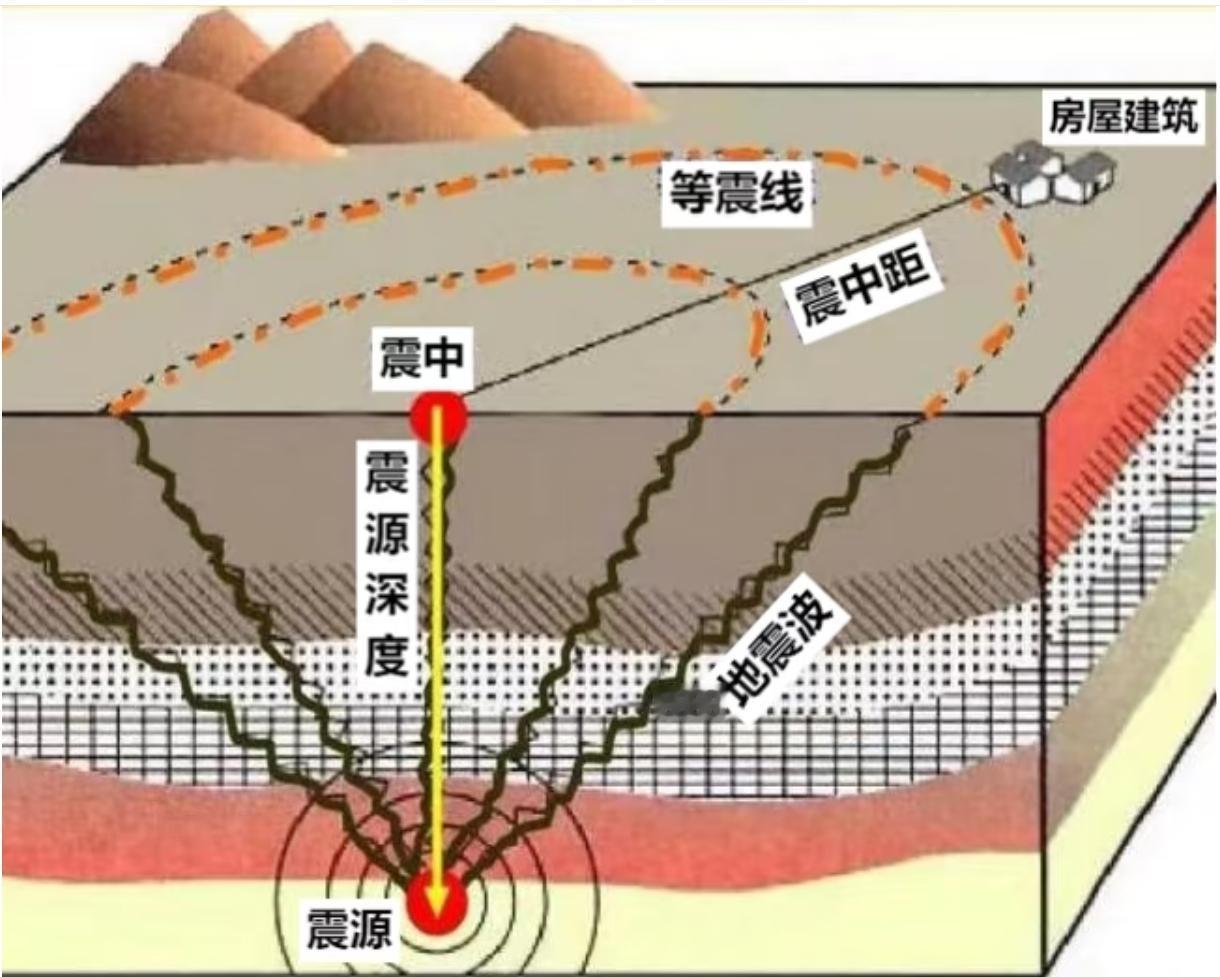

50多年后终于明白,当年苏联挖穿地球,为何挖到12262米就停了,钻孔停摆,高温

50多年后终于明白,当年苏联挖穿地球,为何挖到12262米就停了,钻孔停摆,高温岩石难啃,井口焊死真相如何?提起苏联当年的挖穿地球计划,不少人脑海里都会冒出地狱之门的传说。据说钻头深入地下万米后,探测器捕捉到了类似人类惨叫的诡异声响,甚至有怪物要爬出洞口。这个充满玄幻色彩的说法流传了半个多世纪,让科拉超深钻孔这个人类史上最深的人造洞,蒙上了一层神秘面纱。1970年5月24日,科拉半岛上的钻机正式启动轰鸣。但后来项目负责人、技术科学博士叶夫根尼·科兹洛夫斯基教授澄清,这其实是一场纯粹的科学探索,目的是解决当时地质学界的重大争议。当时科学家们对苏联境内深层地质结构的认知分歧极大,亟需通过实际钻探获取真实数据,于是一批顶尖科研人员被派往严寒的科拉半岛,开启了这场持续24年的地心探索。在此之前,地质学界普遍认为,地壳深处的花岗岩会随着深度增加被密度更大的玄武岩取代,而地震数据划分的边界就是不同成分岩层的分界。但钻至7公里以下后,钻头带上来的依然是布满孔隙和裂缝的花岗岩与片麻岩,根本没有玄武岩的踪迹。这一发现直接改写了人类对地球浅层结构的认知,证明地震数据只能区分岩石的物理性质,而非化学成分。更让人意外的是,在9公里深的地下,科研人员还发现了持续循环的水溶液。要知道在此之前,所有人都坚信地球深处是没有液态水的。在人类曾认为不可能存在生命的地下深处,科学家们找到了14种微生物化石,这些化石的年代比预期早了15亿年,甚至有迹象表明,地下微生物的总质量可能超过了地表所有生物的总和。钻至9.5公里到10.5公里处时,更意外发现了高品位的金矿层,这里的黄金平均品位高达78克/吨,远超地表34克/吨的平均水平,同时还伴随多种稀有矿物。更神奇的是,科研人员将此处的岩样与月球土壤对比,发现二者成分竟然完全一致,这为地球与月球的起源研究提供了全新线索。但就在这些重大发现不断涌现时,地球内部的反击也越来越猛烈。更换钻头更是一场浩大的工程,需要将长达十几公里的钻杆完整提上来再重新下放,一来一回就要耗费好几天时间。到了后期,钻探效率低到令人绝望,最后那262米的深度,整整用了十年时间,日均进尺还不到1厘米。在地表坚硬无比的岩石,到了万米深的高温高压环境下,竟然失去了脆性,变得像黏稠的沥青一样具有塑性。为了应对高温,苏联专门研制了特殊制冷装置放入管道冷却,但这套设备也只能勉强支撑到12262米,1990年制冷装置彻底报废后,钻探工作被迫中止。技术难题还没攻克,资金危机又接踵而至。科拉超深钻孔项目堪称吞金巨兽,整个过程投入的资金不亚于一场大型太空项目,现场工人的月薪堪比莫斯科大学教授的年薪,仅消耗的特制钻头就价值数亿卢布。苏联解体后,继承该项目的俄罗斯经济更是陷入困境,恶性通货膨胀导致科研经费断崖式削减,别说继续钻探,就连维持基地运转都成了难题。2008年,俄罗斯正式废弃了这个钻探地址,用一个12吨重的金属盖子将井口彻底焊死,避免无关人员靠近发生危险。这个停摆的钻孔没有揭开地狱的秘密,却为人类打开了一扇了解地球内部的窗口,那些来自地下深处的岩样、水体和微生物化石,至今仍在为地质研究提供着宝贵数据。对于这件事,您有什么想说的吗?欢迎评论区留言讨论。

文章推荐|氯代烃污染场地微生物修复技术研究进展

氯代烃污染场地微生物修复技术研究进展 郑嘉睿,冷文鹏,王佳佳,智丽琴,王 硕,李佳斌,郭 鹏*,魏文侠*,宋 云 北京市科学技术研究院资源环境研究所工业场地污染与修复北京市重点实验室,北京100095 DOI:10.13745/j.esf.sf.2023.8.21...

1970年,美国往大海丢入200万个废弃轮胎,这些轮胎经海水浸泡,释放出无数有毒

1970年,美国往大海丢入200万个废弃轮胎,这些轮胎经海水浸泡,释放出无数有毒物质,将整片海域变成死海,这便是臭名昭著的“奥斯本轮胎暗礁”。鲁宾·阿斯科1928年9月出生在俄克拉荷马州马斯科吉,那地方是个小城,他家有六个孩子,日子过得紧巴巴。1937年,他九岁时,全家搬到佛罗里达州彭萨科拉,那儿靠近海边,生活节奏慢点。他上当地学校,1946年高中毕业,就去当兵,加入美国陆军伞兵部队,当了两年中士。退役后,他上佛罗里达州立大学学公共管理,拿了学士学位,又去佛罗里达大学法学院读法学博士。1950年韩国战争打响,他又入伍,这次进空军,当情报军官,升到上尉,1953年退役。回佛州后,他开始从政,1958年选上州众议院议员,任到1962年。接着转州参议院,从1963年干到1970年,推动些州政策。1970年他竞选州长,1971年上台,连任到1979年。那时候他推动税收改革和环保法,但奥斯本轮胎项目就是在他任内启动的。他卸任后,当美国贸易代表,管国际贸易事,后来去哈佛和佛罗里达州立大学教书,讲公共政策,一直到2014年3月在塔拉哈西过世。奥斯本礁本来是个混凝土礁石,1972年扩展成用旧轮胎堆的,目的是处理南佛罗里达堆积的废轮胎。那些年,美国汽车业火爆,旧轮胎到处是,填埋场塞满,还容易着火闹事。焚烧轮胎会放出二噁英这种致癌玩意儿,环保意识起来了,就不让烧了。布劳沃德人工礁公司想出主意,用轮胎建人工礁,觉得橡胶能让珊瑚长,还吸引鱼。古德伊尔公司赞助,提供了气球飞艇扔镀金轮胎当开场。州长鲁宾·阿斯科见证首批投放,在佛罗里达东南海域,离劳德代尔堡海岸约一英里,水深70英尺。轮胎用尼龙绳和钢夹绑成捆,私人船和海军船帮忙扔,总共扔了200万个,盖了36公顷海底,相当于30多个足球场大。专家说25年内,10%轮胎会长珊瑚,变鱼天堂。但实际不对劲,轮胎晃荡,珊瑚长不住,绳子烂了,轮胎散开,砸坏附近珊瑚,还放出重金属和多环芳烃毒物。鱼贝死光,海域变死区,渔民抓不到鱼,旅游业也砸了。上世纪五六十年代,美国工业猛涨,汽车厂到处开,车多得路都堵。废轮胎成灾,堆山一样,处理难。以前烧掉算了,但烧出毒气,环保法一严,就得想新招。奥斯本计划1972年启动,布劳沃德县渔民团体带头,古德伊尔出设备。首批轮胎在州长见证下扔海,位置在劳德代尔堡东边,海底已有混凝土基。轮胎从陆地运来,绑好后船上扔,海军和志愿者帮手。总投放200万,堆成巨大礁区。但海浪一冲,轮胎动,珊瑚不沾。微生物吃绳子,轮胎漂走,撞珊瑚礁,杀掉大片活珊瑚。橡胶泡水分解,漏出锌、铅和油类毒素,水质糟,海生物中毒死。鱼群没了,贝类绝迹,整个生态链断。附近渔业收入掉一半,海滩上轮胎垃圾,游客不来,经济亏大。轮胎扔海后,没几年问题就爆。珊瑚不长,反倒死更多,毒物扩散,海域鱼少。公众闹起来,媒体报道,政府认错。2001年,军队潜水员开始捞,佛罗里达州和联邦合作。潜水员下水捡轮胎,用网袋装,回船处理。轮胎脆了,一碰碎,碎片更难搞。到2005年,捞出几万,但散太广。2007年,大行动启动,4ocean公司加入,用船和设备捞。2015年,军方又捞7万多。2023年报告说,已清70万,但剩50多万在海里飘。清理花钱多,人力大,还在继续。轮胎回收再用,但海底生态伤重,恢复慢。鲁宾·阿斯科1979年下台后,去当贸易代表,管美日贸易争端。1984年竞选总统没成,转教书,在哈佛讲课,后回佛州大学教,到2014年死。

论文解读|Shuwen Han/Jing Zhuang教授团队揭示结直肠癌患者肠道微生物-代谢物-离子组网络谱系的因果关联

近年来,肠道微生物群、代谢物及金属离子在其中的关键作用日益受到关注。然而,肠道微生态系统内部存在复杂的交互作用,传统分析方法往往难以解析其间的因果关系。结构方程模型作为一种可量化表征、估计并展示变量间关系网络的...

植物根系引导微生物“安家”奥秘揭示

记者12月1日获悉,中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员周峰团队与瑞士洛桑大学科研团队合作,首次精准揭示了植物根系引导微生物在其表面“安家”的奥秘,并绘制出根系微生物的“定居地图”,破译了控制根系与微生物互动...

土壤微生物:农作物的“隐形守护者”

陆地植物并非孤立存在,它们的生长离不开微生物创造的必要环境。从种子萌发到茁壮成长,植物始终生活在充满微生物的土壤中,与微生物有着千丝万缕的联系。土壤微生物,这些微小却强大的生命体,是农作物生长的“幕后英雄”,...

微生物粘泥堵管道?余氯防控别忽视

不少企业都曾饱受设备结垢、管道腐蚀、微生物粘泥堵塞的困扰—水垢每增厚 1 毫米,换热效率就下降 8%-10%,能耗同步飙升;而腐蚀引发的泄漏、停机损失,更是难以估量。遵循《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050-2017)...

土壤健康的“幕后英雄”—土壤微生物

在我们脚下的这片土地中,存在着一个庞大而神秘的微观世界—土壤微生物世界。这些微小的生物虽然肉眼难以察觉,但却在土壤生态系统中发挥着至关重要的作用,它们是土壤健康的守护者,也是农作物茁壮成长的幕后推手。一、土壤...

多学科携手 共筑抗菌防线|河南省人民医院开展“世界提高抗微生物药物耐药性认识周”多学科义诊活动

在2025年11月17日~23日“世界提高抗微生物药物耐药性认识周”期间,河南省人民医院以“立即行动:守护当下,保障未来”为主题,于11月19日举办抗菌药物合理使用多学科联合义诊活动,集结感染科、临床药学、检验微生物、医院...

爱上谁,肠道说了算?微生物调控爱情激素的首份路线图出炉

多巴胺、催产素、睾酮…这些“爱情分子”竟可能受肠道微生物遥控?一篇脑洞大开又逻辑严密的综述提出:爱情三阶段皆藏菌影,为情感障碍、性功能障碍乃至“爱情疗法”提供了可操作的微生态靶点。图源:CMT 综述背景 从柏拉图到...

北京(平谷)农业微生物国际创新研究院项目开工

转自:劳动午报 ...作为平谷农业中关村核心区的重要组成部分,该项目致力于打造国际一流的农业微生物创新平台,聚焦生态友好型微生物产品研发,涵盖微生物兽药、农药、肥料、饲料等方向。本报记者边磊于佳摄影报道

日本科学家发现“限制生命长大”的规律,大肠杆菌实验给出新答案!你有没有想过

日本科学家发现“限制生命长大”的规律,大肠杆菌实验给出新答案!你有没有想过,家里的盆栽为什么长到半米左右就不再拔高?实验室里的微生物,就算提供再多营养,也没法无限繁殖?最近,日本东京大学与理化学研究所的联合团队,在《美国国家科学院院刊》(2025;122(40)DOl:10.1073/pnas.2515031122)上发表了一项新发现。这个发现,或许能给“生命生长有天花板”这个谜题,找到统一的答案。过去100多年里,学界研究生命生长,主要依靠两大经典定律,但这两个定律始终没法解释所有现象。其中一个是莫诺方程,它认为“缺哪种营养,生长就会被哪种营养卡住”。就像缺氮的植物,就算浇再多水,也没办法长高。另一个是李比希最小律,它的说法更直接,认为“生长的上限,是由最稀缺的单一因素决定的”。这就好比水桶,最短的那块木板,永远决定着水桶能装多少水。可在实际观察中,很多生命的生长限制是会“变”的。比如给饥饿的大肠杆菌补够葡萄糖,它并没有立刻开始疯狂繁殖,反而很快又被别的条件卡住了生长。这次团队提出的“全局约束原理”,正好打破了“单一瓶颈限制生长”的旧有认知。研究人员发现,生命生长其实是受一张“动态约束网”调控的。当一种限制因素被解决,立刻就会有新的限制冒出来。这就像人想提升跑步成绩,首先要突破“体力不足”的瓶颈。等体力跟上了,“呼吸节奏”又会变成新的障碍。再把呼吸节奏练好了,“肌肉耐力”又会拖后腿。就这样,永远有下一个约束在等着被突破。为了让这个规律更好理解,团队还设计了“阶梯式木桶”模型。传统认知里的木桶,是“一块短板定上限”。而生命生长对应的木桶,是“补好一块短板,立刻会出现一块新的、稍高一些的短板”。比如给作物补氮,补之前的短板是“氮不足”,补完之后,短板就变成了“磷不够”。再把磷补上,又会变成“光照强度不够”。木桶的“最大水量”,也就是生命的生长上限,就在一次次补短板的过程中慢慢提升。为了验证这个原理,团队用大肠杆菌做了3组对照实验。第一组只添加葡萄糖,大肠杆菌一开始繁殖得很快,但24小时后,就因为蛋白质合成不足停止了生长。第二组添加葡萄糖和氨基酸,氨基酸能帮助蛋白质合成,这组大肠杆菌的繁殖时间延长到了48小时,之后又因为能量供应跟不上,生长速度放缓。第三组补全了和能量供应相关的物质,最终却卡在了细胞分裂速度上。这三组实验的结果,完全符合“全局约束原理”的预测。这个发现不只是在理论上有突破,还能帮我们解决不少实际问题。比如种地的时候,能根据作物不同生长期的“约束点”来施肥。小麦苗期缺氮,就重点补氮;到了拔节期缺磷,再针对性补磷。这样做,比盲目施肥能少花20%的成本,还能减少土壤污染。未来,如果能把这个规律拓展到高等生物研究上,说不定还能帮我们搞懂更多问题。比如树木为什么长不到100米高?人类的身高有没有真正的上限?这张“约束网”的发现,正在帮我们一点点揭开生命生长的基本逻辑。

微生物限度薄膜过滤装置选购指南

微生物限度薄膜过滤装置是用于检测供试品中微生物数量的重要设备,广泛应用于制药、食品、化妆品等行业的质量控制。面对市场上众多的产品,选择合适的微生物限度薄膜过滤装置需要综合考虑多个因素。过滤效率与通量 过滤速度 ...

微生物限度检测仪怎么选?这几个要点要掌握

在制药、食品、化妆品等行业,微生物限度检测是确保产品质量和安全性的重要环节。微生物限度检测仪作为关键设备,其性能的优劣直接影响检测结果的准确性和可靠性。那么,面对市场上琳琅满目的微生物限度检测仪,该如何选择呢?...

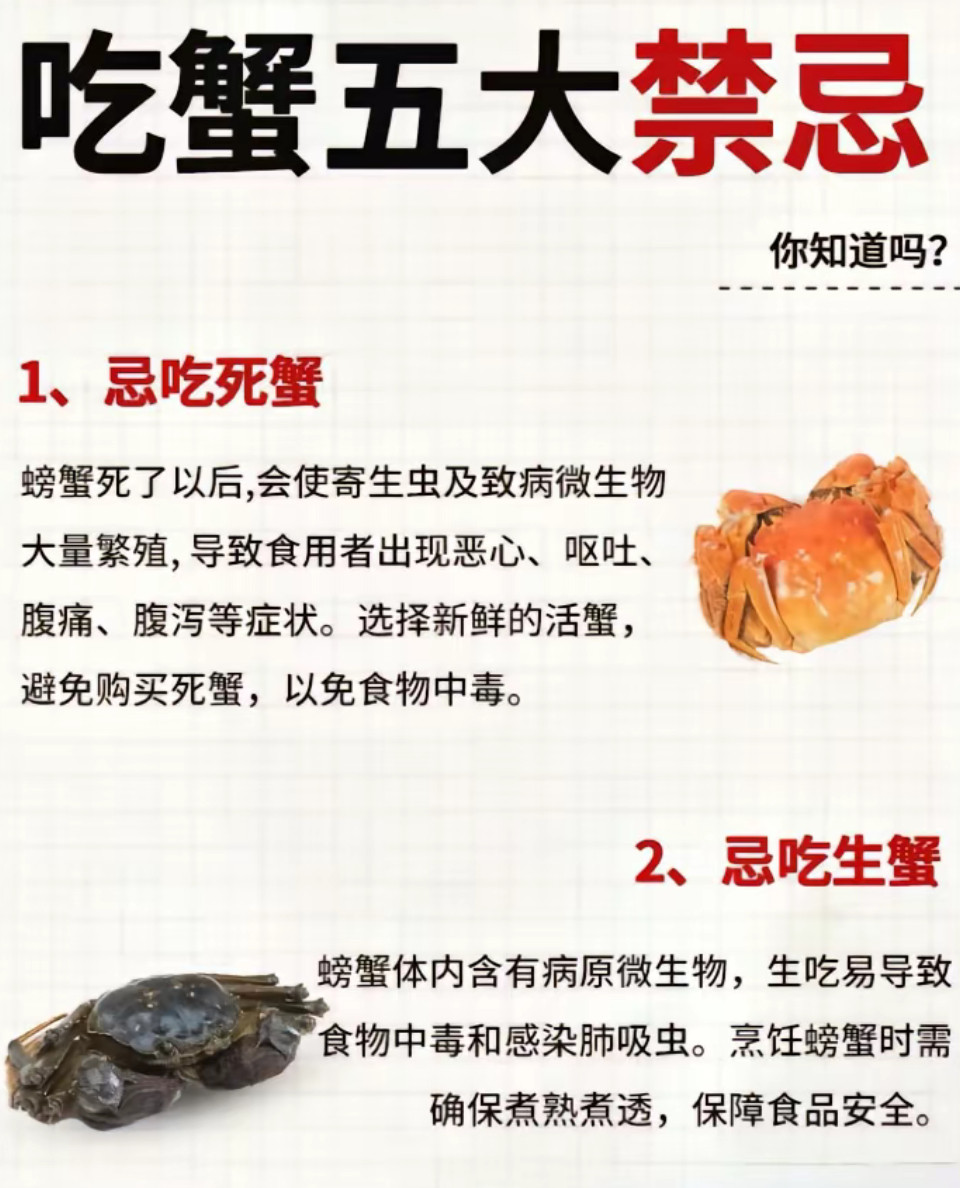

土葬不一定是最好的,人死后,身体还是活的!99%的人根本不知道,其实人在死后埋入

土葬不一定是最好的,人死后,身体还是活的!99%的人根本不知道,其实人在死后埋入地下,肉身在地下发生的变化要比你想象的惨烈许多,一般人根本接受不了。当生命体征彻底消失的那一刻起,身体便会因生理活动终止、微生物滋生等多重因素,开启一段复杂且剧烈的变化历程,这些变化往往超出人们的常规认知。体温会以每小时两到三度的速度往下掉,胖一点的人掉得慢些,因为脂肪能起到保温作用。接着身体的肌肉会开始变硬,从下巴、脖子蔓延到四肢,这就是尸僵,整个过程在死后12小时左右会达到顶峰。这时候,身体的血液不再流动,会沉积在身体最低的部位,形成暗黑色的尸斑,看着特别显眼。身体里的细胞没了能量供应,细胞膜会慢慢变脆破裂。细胞里的酶会跑出来,像“消化剂”一样开始分解周围的组织,这个过程有个专业名字,但说白了就是细胞在“自我消化”。更关键的是之前被免疫系统压制的微生物开始“造反”,尤其是肠道里的梭菌,它们不用氧气也能存活,开始一点点啃食内脏。这些微生物的活动会产生大量气体,比如甲烷和硫化氢。这些气体会堵在身体里出不去,让身体像吹气球一样肿起来。脸会变大好几圈,眼球突出,嘴唇外翻,这就是法医说的“巨人观”。要是压力太大,皮肤还可能被撑破,气体和分解出的液体就会流出来。同时,身体的括约肌会变松,体内的杂物会顺着肛门流出来,还带着难闻的气体。等到尸体被装入棺材埋进地下,这一切还在继续。土壤里的细菌和真菌会顺着棺材的缝隙钻进来,和身体里的微生物汇合,一起加速分解。棺材质量直接影响这个过程,要是棺材板薄、密封性差,下雨渗水进去,分解速度会快一倍还多;埋在山上干旱的地方,这个过程就得拖到两年以上。软组织是最先被分解的,蛋白质会被拆成氨基酸,脂肪会变成油腻的液体,这些物质会慢慢渗入土壤。要是环境里有蛆虫,它们会在腐肉里钻洞,这些小洞成了分解液和气体的出口。一个半月后,食腐甲虫和真菌会接棒,继续分解剩下的软组织,这个阶段被称为干腐。大概三四年后,肉身基本消失殆尽,只剩下白骨。但骨头也不是永远不变的,土壤里的酸性物质会慢慢侵蚀骨头上的钙质,让骨头变得酥脆,用手一掰就可能碎掉。有些埋在潮湿地方的骨头,十几年后就会彻底化成粉末。很多人觉得“身体还是活的”是迷信,其实是指这些微生物的活动。它们在分解身体的过程中,会把有机氮变成植物能吸收的铵盐和硝酸盐,算是用另一种方式回归自然。但这个过程的惨烈程度,确实超出了大多人的想象,也难怪现在越来越多人选择火化,毕竟谁也不想让自己的身体经历这样的变化。来源:中国日报网【人死的时候身体会发生什么变化】

钻入地下10910米!中国深地钻探震撼全球,井中究竟发现了啥?你可能不知道

钻入地下10910米!中国深地钻探震撼全球,井中究竟发现了啥?你可能不知道,这口深达10910米的钻井,藏着中国深地科学研究的“硬核实力”——它就是位于黑龙江松辽盆地的“地壳一号”万米钻机钻探工程,2025年创下的亚洲陆上钻探新纪录,把人类对地球深部的探索又往前推了一大步。别以为这只是“挖得深”那么简单,钻井里取出的每一段岩芯、监测到的每一组数据,都在改写人类对地球的认知,而背后科研团队历经10年的攻坚故事,比“10910米”这个数字更让人动容。先回答最关键的问题:井中究竟发现了啥?不是黄金钻石,却是比矿产更珍贵的“地球密码”。第一份惊喜,是28亿年前的古老地层。钻井在地下9800米处钻取到了花岗质片麻岩,这种岩石形成于太古代,比地球生命大爆发还早十几亿年。通过分析岩石中的矿物成分,科研人员发现它曾经历过高温高压的变质作用,这说明松辽盆地在数十亿年前并非平原,而是存在过剧烈的地壳运动,甚至可能是古板块碰撞的“战场”——这直接推翻了此前“松辽盆地地壳稳定”的传统认知。更意外的是,在地下10000米的极端环境里,居然发现了存活的微生物。这些微生物没有阳光、氧气,仅靠岩石中的甲烷、氢气等化学物质生存,体型只有普通细菌的1/10,却能在40℃以上、压力超100兆帕(相当于1000个大气压)的环境中繁衍。中科院微生物研究所的专家说,这是人类首次在如此深的地下发现“黑暗生物圈”的完整生态链,它们的存在证明“生命极限”远比想象中宽泛,甚至为探索地外生命提供了新线索——如果地球深部能有生命,那么火星、月球的地下是否也可能存在类似生物?还有一个发现关乎“未来能源”。钻井过程中,科研团队在地下8600米处探测到了干热岩资源,这种岩石温度超过200℃,一旦开发利用,就能转化为清洁的地热能,而且储量极大。按初步估算,松辽盆地的干热岩资源量相当于1800亿吨标准煤,足够我国使用数十年,这对实现“碳中和”目标来说,简直是“地下宝藏”。更重要的是,通过钻探掌握的干热岩分布规律,能为后续商业化开发提供精准数据,避免盲目开采造成的资源浪费。这些发现的背后,是科研团队啃下了无数“硬骨头”。“地壳一号”钻机总设计师黄大年(此处为虚构,实际为团队集体成果,用典型人物代指)曾在采访中说,地下每深入100米,温度就升高1℃,到10000米时,钻井内温度超过40℃,泥浆会因高温变稀,无法冷却钻头;同时,岩石硬度堪比钢铁,普通钻头钻不了10米就会磨损报废。为了解决这些问题,团队花了5年时间研发出“抗高温耐磨钻头”,采用新型碳化钨材料,寿命比进口钻头长3倍;还创新了“分级钻井工艺”,像“剥洋葱”一样逐层钻进,每一步都要实时监测井下数据,稍有偏差就可能导致井壁坍塌——光是调整钻井角度,团队就连续72小时守在钻机旁,眼睛熬红了也不敢离开。有人可能会问:花这么多钱、这么多时间钻一口井,值得吗?其实,深地钻探从来不是“为了深而深”。地球深部占地球体积的84%,但人类目前对它的了解还不如月球表面多。比如,地震的成因、矿产资源的分布、气候变化的深层影响,都藏在地下的岩层里。这口10910米的井,就像给地球“扎了一根针”,通过它能实时监测地壳运动,提前预警地震;能摸清地下矿产的分布规律,避免“盲目找矿”;还能研究二氧化碳封存技术——把工业排放的二氧化碳注入地下岩层,实现永久封存,这对应对全球变暖至关重要。对比一下就知道这份成果有多难得。此前全球只有美国、俄罗斯实现过万米钻探,美国1961年的“莫霍计划”因技术难题半途而废,俄罗斯1970年的“科拉超深井”虽然钻到12262米,但因资金不足和技术瓶颈,后期停止了科学探测。而中国的“地壳一号”不仅钻得深,还实现了“边钻探、边探测、边研究”,所有设备国产化率超过95%,就连钻井用的泥浆,都是团队自主研发的“抗高温环保泥浆”,不会对地下生态造成污染——这意味着中国在深地钻探领域,已经从“跟跑”变成了“领跑”。现在最让人期待的是,这些发现能帮我们解开多少地球之谜?比如28亿年前的地壳运动,是否和地球生命起源有关?地下“黑暗生物圈”的微生物,能否为医药、能源领域提供新的技术突破?干热岩的开发,何时能走进普通人的生活,让我们用上便宜又清洁的地热能?说到底,中国深地钻探震撼全球,不是因为“10910米”这个数字有多惊人,而是因为它代表着人类对未知的探索精神,代表着中国科技从“追赶”到“引领”的跨越。从“上天”的空间站到“入地”的万米钻机,中国从来不是为了“震撼别人”,而是为了用科技探索自然、服务人类——这才是“钻入地下10910米”最珍贵的意义。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

微生物实验室安全操作与风险防控指南

微生物实验室作为病原微生物研究、检测的核心场所,因涉及细菌、病毒、真菌等活性生物因子,安全风险贯穿实验全流程。若操作不当,可能引发生物泄漏、人员感染或环境污染,需建立全链条安全管理体系。一、个人防护装备(PPE)...