1949年6月21日,柔和的阳光倾洒而下,温柔地笼罩着福州义序机场。

热风裹挟着焦枯的樟树叶气息扑面而来。第六兵团司令李延年率领一众将领肃立等候,军帽檐下的面孔沁出细密油汗,无人敢抬手擦拭——他们在等待蒋介石的专机。

彼时,国民党已失半壁江山。

银灰色专机在轰鸣中颠簸降落,舷梯甫一放下,身着挺括军装的蒋介石便快步走下。

他的脸色沉如浸水抹布,目光如探照灯扫过迎接行列,最终在福州绥署副主任吴石脸上骤然定格——那凝视足有两秒,锐利得仿佛要刺穿表象。

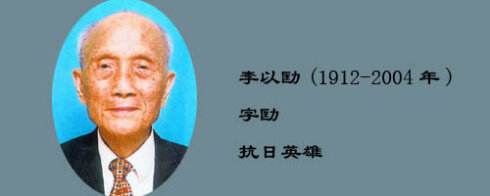

军事会议于一片沉闷的氛围中落下帷幕。将领们拖着疲惫身躯鱼贯而出,独立五十师师长李以劻的手刚触到门把,身后传来蒋介石清亮而极具穿透力的声音:

“李师长,留步。”

李以劻心头骤紧,指尖冷汗瞬间浸湿了白手套。他定神转身,只见蒋介石独坐主位,手指规律叩击红木桌面。

“笃、笃”之音于空旷会议室中悠悠回荡,仿若倒计时的钟声,一下下撞击着寂静,在空气中晕染出无形的紧张,似在催促着未知时刻的降临。

半分钟后,问话终于落下,语气平淡却暗藏千钧:“吴石调到福建这些时日,可曾与你提过……“不想再战?”

此问如惊雷,炸响在李以劻脑海。他瞬间忆起茶馆密会、尚未送出的情报,以及长沙会战中吴石为他挡下子弹的那个瞬间——那道碗口大的伤疤,至今灼痛。

蒋介石内心的疑虑并非凭空而生。

这位日本陆军大学优等生,被誉为“吴状元”,军事理论造诣连何应钦都颇为认可。

武汉会战期间,吴石将日军部署、补给线乃至指挥官性格剖析得鞭辟入里,献上的三套方案更获蒋介石“有真本事”的赞誉。

然而,1949年战局风云突变、急转直下。彼时,福建因其独特战略位置,成为“东南最后屏障”,于风雨飘摇之际,肩负起至关重要之使命。渡江战役后,解放军直逼浙闽,蒋介石此番亲临,名为督战,实为肃查——他唯恐退路被断。

吴石才华出众却游离于派系之外,这等人物,最是令人生疑又不得不倚重。蒋经国曾私下警示李以劻:东南军政系统内,恐有多人已被渗透。而吴石平日直言不讳,早被军统暗自记账。

李以劻与吴石,是枪林弹雨中结下的生死之交。私下里,他们都对国民党的腐败痛心疾首。吴石曾坦言:“八年抗战,元气耗尽。再启内战,无异自毁根基。”

此刻,面对蒋介石针尖般的凝视,李以劻稳住呼吸答道:

“总裁,吴副主任确曾分析战局,但非厌战,而是献策。他认为死守福州徒耗兵力,当固守海岛,避免大陆困战——此言确是实情。”

这番回答,恰与蒋介石的部分心思相契合。汤恩伯亦有类似建言。蒋介石指节轻敲桌面,他手中握有军统密报:吴石与民主人士过从甚密。然值此李宗仁掣肘、派系倾轧之际,吴石的无派系背景及对闽熟悉,反成可用之材。

蒋介石用人心态矛盾尽显,虽心存疑虑仍任用其人,在摇摆之间,最终竟仍打算擢升其为“国防部”参谋次长,这般纠结之举,矛盾毕现。

“知道了,去吧。”蒋介石终挥手。

李以劻躬身退出,军装后背早已冷汗浸透。

无人知晓,吴石的“消极”实为精心伪装。

回溯至1947年,在民主人士何遂的引荐之下,他便与共产党搭建起了沟通的桥梁,自此建立了联系。此后,这位“吴状元”化身“密使一号”,深潜龙潭。

他将蒋介石照片悬于书房显眼处,常言“总裁不易”,即便军统暗探亦难觅破绽。

1949年8月,解放的浪潮奔涌而至,福州城沉浸于那股蓬勃的气息之中。蒋介石急电吴石赴台“共商防务”,此乃明升暗控之计。

家庭会议上,吴石凝视妻子王碧奎与稚子,喉结滚动良久:“我独自赴台,你们暂留大陆。”

长子吴韶成追问归期,他轻抚儿发,望向窗外闽江:

“待山河太平,必当归返。”

最终,他只携妻女赴台,将长子长女留于故土。未曾料到,这看似平常的转身,竟成了一场无法挽回的永诀。

抵台之后,吴石凭借“国防部参谋次长”这一身份,成功打入军事核心圈层,于暗流涌动中悄然收集关键情报,为革命事业默默奉献。凭借超凡胆识,他将台岛布防图、兵力调配表等关键情报,通过地下通道源源送出。

最险一刻,交通员朱枫已至码头,军统忽全城戒严。吴石亲驾假作巡查,将藏密金笔塞入其手,目送她混上赴港轮船。返程途中,他被特务盘查半小时,生死悬于一线。

1950年1月29日,如同一记沉重的警钟,打破了往日的宁静。

中共台湾省工委书记蔡孝乾被捕叛变,其记事本上“吴次长”三字,成为致命证据。

3月1日的夜幕悄然降临,保密局的特务如凶神恶煞般破门而入,粗暴地撞开了吴石的办公室。他平静搁笔,整肃军装,从容就捕。

审讯室里,酷刑摧残。他始终沉默,直至见到叛徒供词,才淡然道:

“事已至此,任杀任剐。想从我口中得半个名字——绝无可能。”

1950年6月10日,台北马场町。

梅雨氤氲,空气湿冷如泣。在历史的风云中,吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦四人并肩而立,他们怀着无畏与坚定,毅然决然地迈向生命的最后时刻,其英勇与大义,如星辰般闪耀。

他身着笔挺军装,每一处褶皱都规整有序,尽显干练与威严。鬓发梳理得一丝不苟,整齐妥帖,更添几分英气与稳重。当执行官询问其遗言时,他不假思索,提笔落墨,一挥而就:

“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁。”

笔锋刚劲,毫无惧色。

枪声撕裂雨幕时,他凝望大陆方向,眼中尽是对故土的眷恋与对信仰的决然。

在福州解放的历史浪潮中,李以劻毅然决然地做出了抉择,摒弃旧途,投身光明之境。1975年获特赦后,他首赴北京福田公墓。

汉白玉墓碑静立,镌刻“吴石将军、王碧奎夫人之墓”。旁侧,是何遂、缪秋杰之墓,如同昔日挚友依旧并肩。

李以劻轻抚冰凉碑石,恍见福州公署后院那株老榕,耳畔回响吴石之言:“福建的山山水水,我会回来的。”

老人潸然泪下:“吴石方为真英雄,我不过……做了该做之事。”

今人若驻足福田公墓,可见这三座墓碑默然矗立。它们是无字的丰碑,见证着那位深入虎穴的英雄,如何以生命书写忠诚。

吴石从无震世豪言,却用鲜血将“忠诚”淬炼得剔透铮亮。

隐匿于黑暗中的身影,自始至终未曾渴慕过耀眼的光环,亦不奢求热烈的掌声。他们在无声处坚守,于暗夜中前行,以默默之姿诠释别样的伟大。他们只在无人可见处,捧着一颗丹心,独自走过漫漫长夜。

正是这千千万万“捧着一颗红心”的人,用最沉默的坚守,换来了我们今日的晨曦。

他们的忠诚,绝非停留在口头的空洞说辞,亦非泛泛而谈的浅显道理。而是……

于生死攸关之际,摒弃彷徨与怯懦,坚守内心的准则,毅然决然地选择践行应为之事,以无畏的勇气彰显人性的光辉与担当。

于至暗之境,周遭混沌如墨,诱惑与威胁交织。然心中有戒,意志如磐,定当谨守该守之秘,不令其泄于分毫。

以最为珍贵之生命,践行最为笃定之信仰。生命熠熠,映照着信仰的光芒;信仰昭昭,赋予生命以不朽的意义。

此般悄无声息却蕴藏的磅礴伟力,远非那些慷慨激昂、滔滔不绝的言辞所能比拟,于静默中彰显着更为深沉且震撼的力量。

他们似璀璨星辰,于历史长河中永恒闪烁。其光辉照亮前行之路,他们的事迹与精神,值得我们刻骨铭心、永世铭记。