《周益公题跋》:“(东坡)八月二十九赠竹西(寺)僧无择长老绝句。”元丰七年,苏轼赴登州过扬州,写下了这首《别择公》。冯应榴苏诗《合注》据之,定诗题为《赠择公》,非《赠公择》。公择,李常字,时在汴京任礼部尚书,不在扬州。这里的择公应是指一位名为“择”的僧人(择公)。公,是对僧人的尊称。

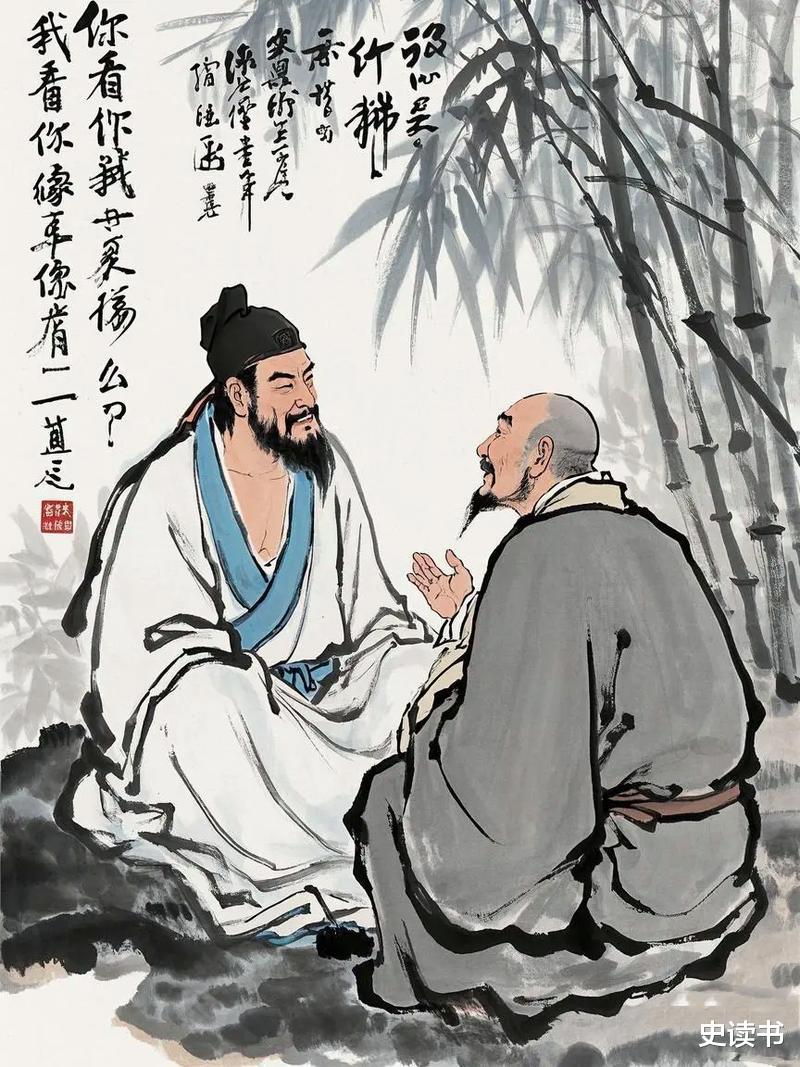

元丰七年,苏轼已经历了“乌台诗案”的生死考验和黄州数年的贬谪生活,其思想深度融合了儒、释、道三家精髓,尤其是对佛禅的理解已臻化境。这首诗正是他与方外友人告别时,阐述自己禅学见解的哲理之作。

黍离不复闵宗周,何暇雷塘吊一丘。

若问西来祖师意,竹西歌吹是扬州

(我)已经不再像《黍离》诗篇中那样,为周王室的衰败而感伤悲悯了。又哪里有空闲去雷塘凭吊那一座坟丘呢?

如果你要问我,什么是达摩祖师从西天来此的真意?那竹西亭畔的歌舞喧闹、管弦声声,就是扬州啊!

“黍离”源自《诗经·王风》,诗序说周朝大夫行经旧都镐京,见宗庙宫室尽为禾黍,悲悯周室之颠覆,彷徨不忍离去。后世以“黍离之悲”指代对国家昔盛今衰的痛惜伤感。

“雷塘”在扬州附近,是隋炀帝的葬身之地。“一丘”即指隋炀帝的陵墓。隋炀帝曾极尽繁华,开运河、下扬州,最终国破身死,其陵墓成了英雄霸业终成空的象征。

“西来祖师意”是禅宗的一个根本性公案,即“如何是祖师西来意?”它问的是禅的核心宗旨、终极真理。历代禅师对此的回答千奇百怪,有“庭前柏树子”,有“干屎橛”,目的都是截断学人的逻辑思辨,让其自悟本心。

“竹西”指扬州名胜竹西亭,源自杜牧《题扬州禅智寺》诗:“谁知竹西路,歌吹是扬州。”杜牧的诗是在禅智寺的清静中,遥想扬州的繁华,带有一丝清寂与怀念。苏轼化用杜牧诗句,但意境全然不同。杜牧是“静中忆动”,有出尘之想;而苏轼是“即动即静”,在繁华中见本性,境界更为圆融和透彻。

这首诗是一首绝佳的“禅诗”。它将深奥的禅宗“不二法门”思想,融入具体的、优美的扬州风物意象之中,使得哲理不显枯燥,诗意不乏深度。结论“竹西歌吹是扬州”既是对扬州城生动的白描,又是至高禅境的象征,言有尽而意无穷。