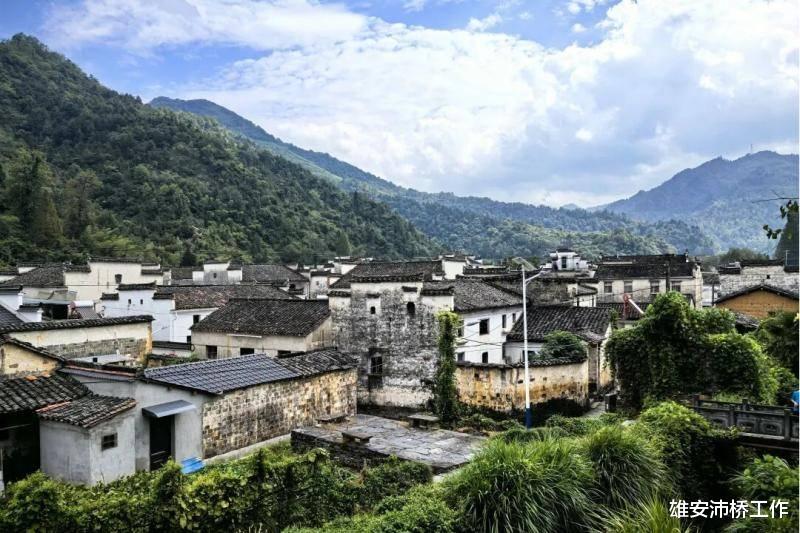

晨雾还未散尽时,郭村的轮廓便从群山的褶皱里浮现出来。青石板路上泛着露水,蜿蜒穿过高低错落的马头墙,那些被岁月沁润成赭石色的砖墙缝隙里,爬满了几代人的故事。村口八百岁的苦槠树依然伸展着虬枝,树皮皲裂如老人手掌的纹路,树根却牢牢抓着这片土地——就像郭氏族人自南宋迁徙至此,便再未离开过这片云雾缭绕的山谷。

沿着村中主巷深入,明代遗留的"五凤楼"门楣上,"孝悌传家"的砖雕已被风雨模糊了棱角。这座三进两院的老宅里,天井的青苔在雨季会漫过条石边缘,正厅的冬瓜梁上悬着光绪年间的灯笼架,竹篾骨架里还卡着半截烧焦的灯芯。七十岁的郭老汉蹲在门槛上卷烟叶,烟丝簌簌落进陶碗时,会指着厅堂东侧的砖地说:"当年新四军开会,就在这地上铺过军用地图。"

村尾的郭氏祠堂如今改作了村史馆。推开吱呀作响的隔扇门,中厅梁柱上还能辨出"忠孝节义"的朱漆残痕。玻璃柜里躺着本泛黄的《郭氏族谱》,某页夹着张1941年的借条,落款处"新四军某部"的印章晕开了墨迹。最引人注目的却是墙角那架老式纺车,木轴上缠着的土布已经褪成米白色,讲解员总爱指着某处修补痕迹说:"这纺车给部队补过三百二十七套军装。"

这座活着的古村像一册摊开的线装书,青石板是装订的丝线,马头墙是泛黄的页眉,而那些藏在砖雕纹样里、灶台裂缝中的记忆,则是用松烟墨写就的注脚。当晨雾再次升起时,苦槠树的落叶会轻轻覆盖住晒场石碑上的名字,而祠堂檐角的风铃,依旧叮咚唱着往事的旋律。