在古钱币收藏的 “时光坐标系” 中,这枚大观通宝是当之无愧的 “北宋艺术货币活化石”。它诞生于宋徽宗大观年间(1107-1110 年),以帝王亲书的瘦金体为魂,以精湛的翻砂铸币工艺为骨,从北宋市井的流通交易,到靖康之变的战火流离,再到当代藏家的案头珍赏,这枚钱币的每一道笔画、每一处包浆、每一种版别,都是解码北宋晚期文化、经济与工艺的核心密钥 —— 它既是书法史里 “御书钱” 的巅峰,也是钱币史中 “工艺标本” 的典范,更是普通人能触摸到的 “北宋艺术温度”。

一、钱文价值:瘦金体的御笔霸权

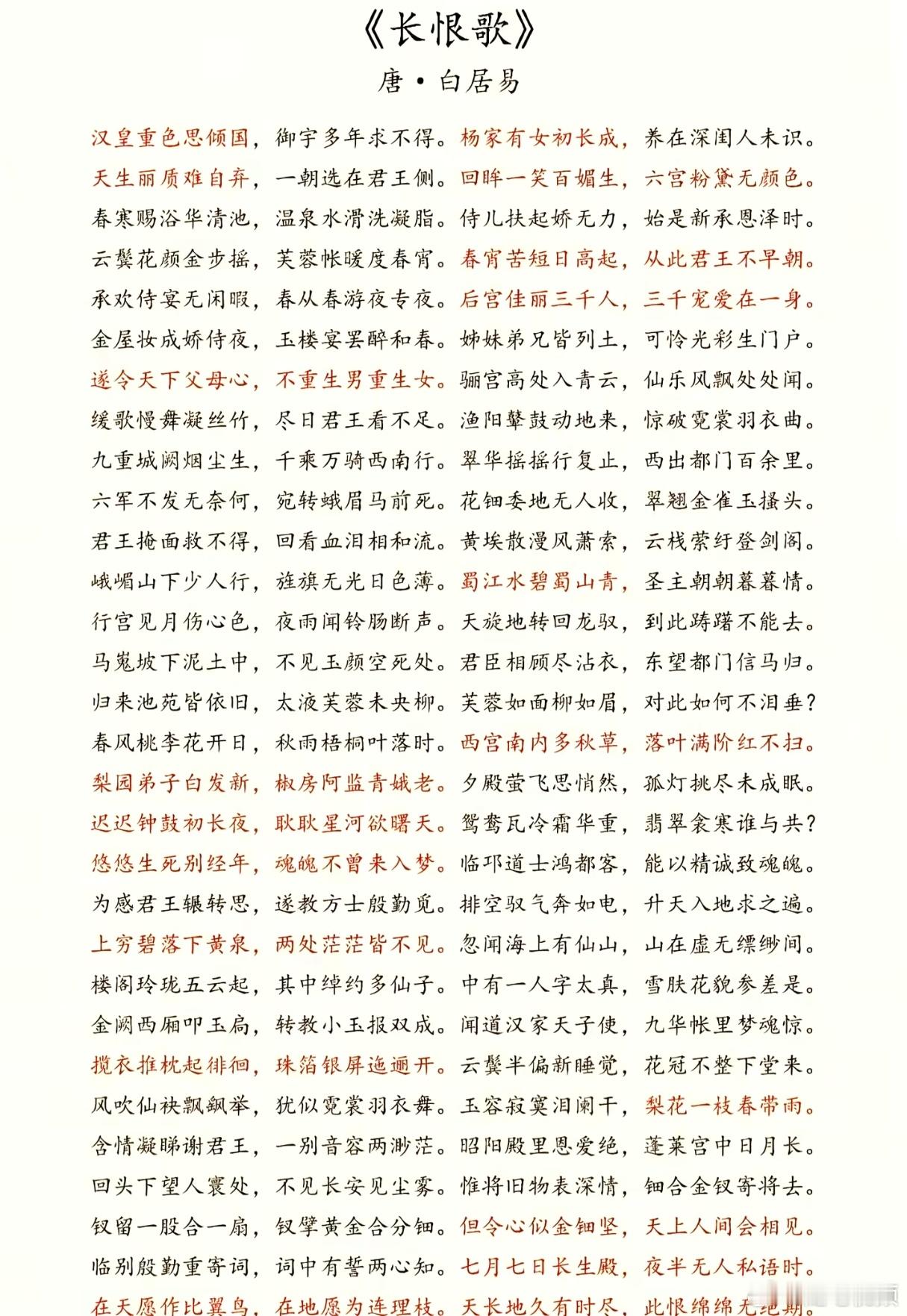

大观通宝的核心价值,首先是 “中国钱币史上唯一由帝王亲书钱文” 的身份。钱文 “大观通宝” 四字,出自宋徽宗赵佶独创的瘦金体 —— 这种书法笔画瘦硬挺拔,横画收笔带钩,竖画如铁柱垂立,撇如匕首,捺如切刀,兼具 “铁画银钩” 的锋芒与 “玉骨冰肌” 的美感,是北宋书法艺术的巅峰代表。

作为 “御书钱”,大观通宝的钱文具有 “不可复制的艺术权威性”:

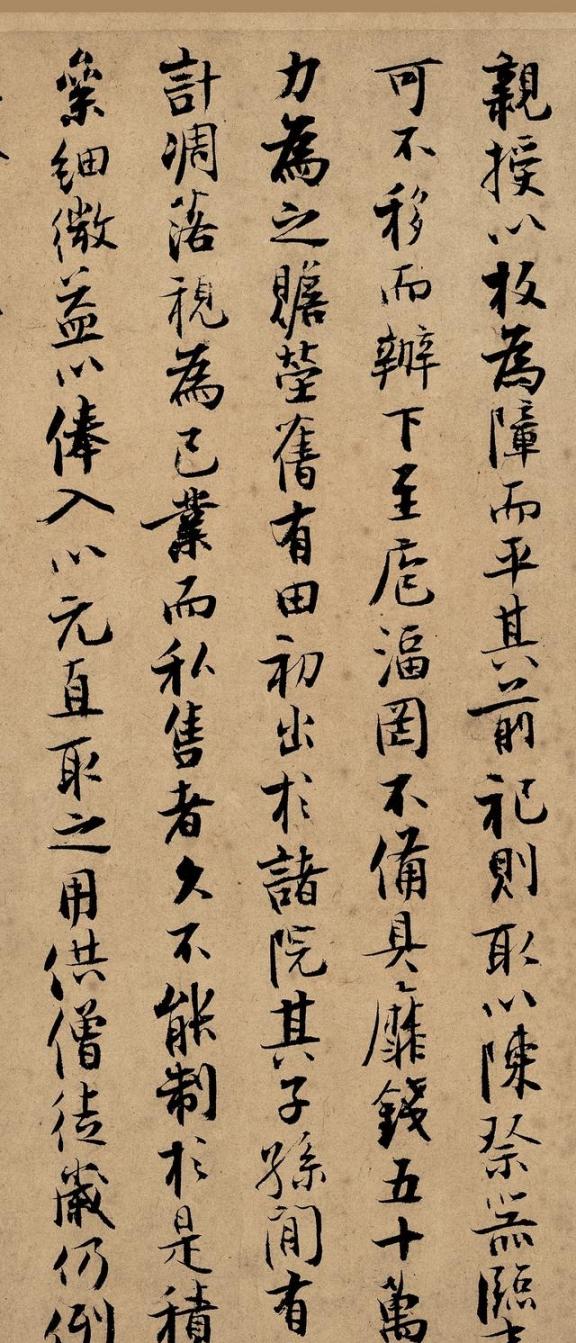

布局精准:四字在方寸钱体中比例协调,“大” 字横画舒展,“观” 字草字头与 “见” 部错落有致,“通” 字走之旁呈 “一波三折” 之势,“宝” 字笔画规整却不刻板,整体视觉效果堪称 “微型书法作品”;

细节极致:瘦金体的 “笔锋” 在钱文中清晰可见,如 “大” 字的捺笔末端尖细如针,“观” 字的 “见” 部横画收笔带顿,这些细微之处,是普通工匠无法模仿的帝王笔意;

文化高度:纸质瘦金体作品易损毁,而青铜钱币可保存近千年,这枚大观通宝完整保留了瘦金体的原始风貌,是研究北宋书法的 “活标本”。

(二)瘦金体的 “艺术传播” 价值宋徽宗将瘦金体用于钱币铸造,本质是 “艺术普及的创新”—— 让市井百姓在日常交易中接触帝王书法,使 “瘦金之美” 成为全民可触摸的艺术。这种 “艺术民主化” 的尝试,让大观通宝超越了货币属性,成为 “北宋文化软实力” 的载体。

从书法史看,这枚钱文是瘦金体 “成熟期” 的代表作:徽宗早年书法受黄庭坚影响,而大观年间的瘦金体已自成一派,笔画更劲健,结构更舒展,钱文中的 “通” 字方头、“宝” 字长冠,都是瘦金体 “成熟期” 的典型特征,对研究瘦金体的演变具有不可替代的学术价值。

二、工艺价值:北宋铸币的巅峰标本(一)翻砂铸币的 “标准化” 突破这枚大观通宝的铸造工艺,代表了北宋铸币的最高水平:

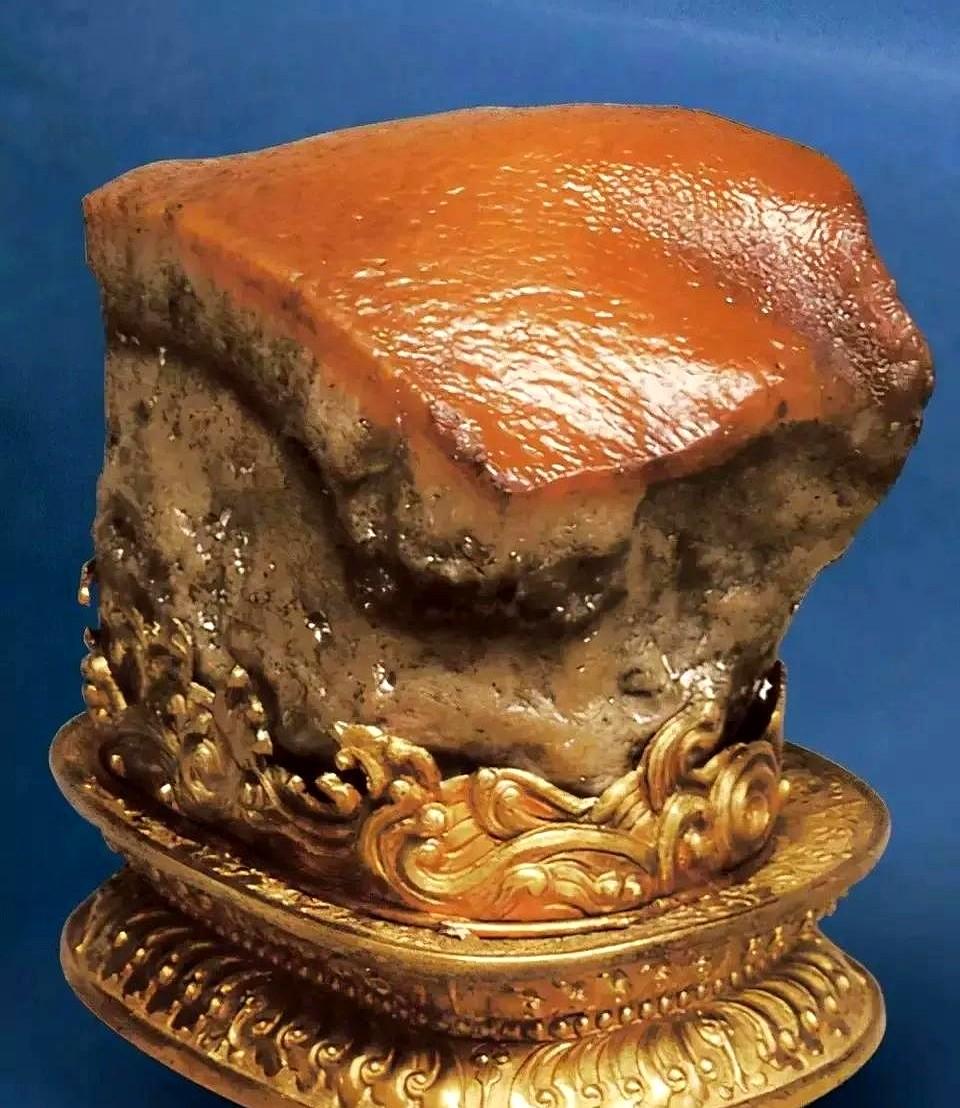

铜料精纯:采用 “胆水冶铜法” 提炼的高纯度青铜(含铜量约 85%),色泽呈暗红包浆,质地坚实耐磨,能在长期流通中保持形态完整;

翻砂精准:模具雕刻误差控制在 0.1 毫米内,钱文深峻(笔画深度约 0.5 毫米),钱体边缘光滑无毛刺,穿口经过 “修穿” 工艺,内壁平整;

质量管控:钱体厚度均匀(约 1.5 毫米),重量误差不超过 0.5 克,体现了北宋 “标准化铸币” 的理念 —— 这在商品经济发达的北宋晚期,是保障货币流通的关键。

(二)版别的 “工艺转型” 意义从版别看,这枚大观通宝是 “小平钱” 中的 “标准版”,却藏着北宋铸币 “从粗犷到精细” 的转型细节:

缘郭规整:钱体边缘(缘郭)宽窄一致,无明末钱币的 “毛糙感”,是北宋晚期 “铸币工艺规范化” 的体现;

文字清晰:钱文无粘连、无模糊,即使经过近 900 年流通,“大观通宝” 四字仍笔画分明,这是铸币模具精度提升的结果;

包浆自然:表面的 “巧克力包浆” 是岁月沉淀的痕迹,无人工做旧的生硬感,体现了 “流通货币” 的真实状态 —— 这类 “流通美品”,是研究北宋货币使用场景的核心物证。

三、历史价值:北宋晚期的经济与文化切片(一)货币改革的 “实物见证”大观通宝的铸行,与北宋晚期的货币改革密切相关:

财政背景:徽宗朝为应对财政压力,推行 “大面额钱币”,大观通宝的 “折十版”(一枚当十枚小平钱)就是这一改革的产物,而这枚小平钱,是改革中 “基础货币” 的代表;

商品经济:北宋晚期商品经济发达,货币需求量大,大观通宝的大规模铸造,是当时商业繁荣的实物证据 —— 钱体的 “标准化”,也反映了市场对 “稳定货币” 的需求;

战乱影响:靖康之变后,大量大观通宝被回炉重铸或流失,存世量锐减,尤其是 “折十版”“特殊版别”,稀缺性正是源于北宋末年的战乱。

(二)文化史的 “微型载体”这枚大观通宝,是北宋晚期 “艺术治国” 理念的缩影:

徽宗的艺术执念:徽宗虽治国无方,却将艺术审美注入国家事务,大观通宝的 “瘦金体钱文”“精湛工艺”,都是他 “以艺治国” 的体现;

市井文化的映射:它曾流通于北宋汴京的茶肆、酒坊、集市,见证过《清明上河图》里的市井繁华,每一次交易都是北宋民间生活的 “微观记录”;

文化传承的纽带:从北宋到当代,这枚钱币跨越近千年,连接着帝王的艺术追求与普通人的收藏热爱,是 “文化传承” 的具象载体。

四、版别价值:方寸之间的稀缺密码大观通宝的版别体系,是其价值的 “分层密钥”,不同版别的稀缺性与文化意义差异显著:

(一)小平钱:流通中的 “基础艺术”小平钱是大观通宝的 “流通主力”,存世量较大,却因 “瘦金体钱文” 而具有独特价值:

标准版:如这枚钱币,钱文清晰,工艺规整,是 “入门藏家的首选”,也是研究北宋 “基础货币” 的标本;

行书版:钱文为行书体,笔画流畅自然,是瘦金体之外的 “稀有书体”,存世量不足标准版的 1%,是书法与钱币结合的珍品;

铁母版:铸造铁钱的铜质母钱,存世量极少,钱文深峻,工艺精湛,是 “母钱工艺” 的代表,兼具实用与艺术价值。

(二)折十版:大面额的 “艺术巅峰”折十版大观通宝是 “御书钱” 的 “代表作”:

尺寸与工艺:直径约 4 厘米,钱文瘦金体更舒展,铸造工艺更精细,部分美品保留 “原光”(铸造时的金属光泽);

稀缺性:靖康之变后多被回炉重铸,存世的 “美品” 不足铸造量的 0.1%,是藏家追捧的 “核心标的”;

文化意义:折十版的 “大面额”,反映了北宋晚期的财政压力,而其 “精湛工艺”,则体现了徽宗对艺术的极致追求。

(三)特殊版别:收藏中的 “孤品级”大观通宝的特殊版别,是 “稀缺性与文化性” 的双重结合:

背星月版:背面铸有星点、月纹,存世量不足 10 枚,是北宋 “纹饰钱币” 的罕见代表;

特大型版:直径超 6 厘米,是 “试铸样钱”,未正式流通,存世量不足 10 枚,是宋代钱币中 “尺寸最大” 的品种之一;

行书铁母版:存世量不足 20 枚,钱文为行书体,是 “母钱 + 稀有书体” 的组合,兼具工艺与书法价值。

五、收藏价值:古钱币里的 “蓝筹标的”(一)价值构成:三重维度的共振大观通宝的收藏价值,是 “艺术 + 工艺 + 历史” 的三重共振:

艺术价值:瘦金体钱文是 “帝王书法” 的实物载体,书法爱好者与钱币藏家的双重关注,让其需求稳定;

工艺价值:北宋铸币巅峰的标本意义,是古钱币研究的 “基础样本”;

历史价值:北宋晚期经济与文化的切片,是民俗与历史研究的 “活物证”。

(二)收藏逻辑:从入门到资深大观通宝的收藏,适合不同阶段的藏家:

入门藏家:选择 “小平标准版”,门槛较低,能直观感受瘦金体的艺术与北宋铸币的工艺;

进阶藏家:布局 “折十美品”,兼具稀缺性与艺术价值,是收藏体系的 “核心标的”;

资深藏家:关注 “特殊版别”(如行书铁母、背星月版),这类藏品是 “孤品级”,兼具学术与收藏价值。

(三)保存与鉴别:价值的守护收藏大观通宝,需注意 “保存与鉴别”:

保存:存放于干燥、避光的环境,避免酸碱腐蚀,用软布擦拭包浆,不可过度清洗;

鉴别:通过 “钱文细节”(瘦金体的笔锋)、“工艺特征”(缘郭规整、钱文深峻)、“包浆自然度”(无人工做旧痕迹)判断真伪,必要时送检专业机构。

六、人文价值:千年钱文的温度这枚大观通宝的终极价值,是 “可触摸的北宋艺术与生活”:

艺术温度:它让普通人能触摸到帝王的书法,感受北宋艺术的锋芒;

生活温度:它曾是市井百姓的交易工具,见证过北宋的烟火繁华;

历史温度:它跨越近千年,连接着徽宗的艺术执念与当代人的收藏热爱,是 “文化传承” 的最小载体。

结语:方寸之间的千年传奇这枚大观通宝,是 “方寸之间的千年史诗”。它以瘦金体诠释艺术,以工艺彰显技术,以历史承载文明,虽无金玉的华贵,却有 “文化与艺术的双重重量”。在当代收藏与研究中,它的价值随 “北宋文化热” 的升温持续生长,成为古钱币体系里 “不可替代的价值图腾”—— 每一道笔画,都是北宋艺术的锋芒;每一处包浆,都是千年岁月的沉淀。