程莲珍,一个名字听起来温婉如水的布依族女子,却曾是让贵州黔中山区闻风丧胆的女匪首“陈大嫂”。

1953年,当这个传说中的人物被解放军生擒时,整个贵州都轰动了。

当地百姓围得里三层外三层,都想看看这个女魔头的真面目。

可当程莲珍被押出来时,人群却一阵骚动,眼前这个女人皮肤白皙,五官精致,即便身着囚衣,也难掩其出众的容貌。

惊艳过后,是滔天的愤怒。

“杀了她!”“为死去的乡亲报仇!”的喊声此起彼伏。

对于当时的剿匪部队和地方政府来说,枪毙程莲珍,是平息民愤最直接、最简单的办法。

她手上沾着血,参与过攻打县城的暴乱,于情于理,似乎都难逃一死。

一场关于“杀与不杀”的激烈争论在贵州省军区会议上展开。

主杀派的理由很充分:程莲珍罪大恶极,民愤极大,不杀不足以彰显新政权的法度。

可主留派也有他们的顾虑:程莲珍是布依族人,在当地少数民族中有极高的知名度,她的同伙还有不少在逃。

杀了她,可能会激化民族矛盾,让剩下的土匪死心塌地对抗到底。

省军区的报告送到了西南军区参谋长李达的案头。

李达也觉得棘手,他带着这个难题,前往北京,当面向毛主席汇报西南地区的剿匪工作。

当李达详细陈述了程莲珍的案件和下属的两种意见后,中南海的会议室里陷入了片刻的沉思。

毛主席弹了弹烟灰,缓缓开口:“杀了岂不可惜!”

在场的人都有些意外。

毛主席接着说:“诸葛亮可以七擒孟获,我们共产党人为什么不能试一试呢?”

这句掷地有声的话,彻底改变了程莲珍的命运,也为整个西南剿匪工作,乃至新中国的民族政策和治理方略,写下了浓墨重彩的一笔。

丽质美人为何沦为女土匪?

丽质美人为何沦为女土匪?程莲珍1924年出生于贵州长顺县,天生丽质,被誉为“宜林山国第一美人”。

在那个年代,美貌有时并非幸事,而是灾祸的开端。

十七岁那年,她被当地匪首王海臣看中,险些被抢去做压寨夫人。

为求自保,程莲珍连夜逃亡,嫁给了惠水县的读书人陈正明。

婚后生活一度幸福美满,丈夫不仅家境殷实,还教她骑马打枪。

程莲珍极具天赋,练就了一身好枪法,可以飞身上马,百米内弹无虚发。

这种“文武双全”的组合,让周边的土匪也不敢轻易招惹。

可惜好景不长,1947年,丈夫陈正明因病去世。

程莲珍成了寡妇,巨大的家产和她的美貌,再次成为众人觊觎的目标。

陈家的亲族想按“吃绝户”的陋习将她赶走,瓜分家产;各路土匪也蠢蠢欲动。

一个女人,在那个乱世,想守住一份家业,谈何容易?

性格刚烈的程莲珍没有屈服。

她招募家丁,拿起武器,在一次土匪上门抢劫时,凭借家中的碉楼和火器,硬是打退了数十名匪徒,当场击毙数人。

这一战让她声名大噪,也让她走上了一条无法回头的路。

1949年贵州解放后,国民党残余势力和土匪勾结,趁解放军主力入川之际,在地方大搞破坏。

程莲珍在求生和被胁迫的双重压力下,接受了国民党残余势力的委任,成了一个匪首大队长。

她的队伍参与了攻打青岩、花溪等地的行动,“陈大嫂”的名号,就这样从一个自卫者的悲壮传说,彻底沦为为祸一方的匪首代号。

她成了新生政权眼中,必须拔掉的一颗钉子。

杀与不杀的博弈

杀与不杀的博弈毛主席“不杀”的决定,在今天看来,或许可以解读为一种人道主义的宽容。

但在当时的环境下,这绝非简单的“心软”,它背后蕴含的,是远超“一命抵一命”的治理智慧。

枪毙程莲珍,可以瞬间平息一部分受害者家属的“民愤”,这是短期效应。

但这种做法传递的信息是单一的:对抗者死。

对于那些仍在观望、仍在山里躲藏的数千名残余匪徒和被裹挟的群众来说,这只会坚定他们顽抗到底的决心。

反之,公开释放程莲珍,并给予她生活出路,展示的是共产党的宽大与自信。

这种“攻心”策略,能从内部瓦解敌人的意志,争取更广泛的“民心”,其长期效益远高于一次简单的处决。

程莲珍已经不是一个普通的匪首,她是一个传奇符号。

她的美貌、她的枪法、她的少数民族身份,都让她在民间故事中被不断渲染。

杀了她,她会成为一个“香消玉殒”的悲情女侠,一个在野史中被不断演绎的对抗者符号,这股潜藏的民间情绪,对新政权的长期稳定是不利的。

而留下她,改造她,让她现身说法,就等于将这个强大的民间符号“收编”了。

一个活生生的、感恩戴德的“陈大嫂”,远比一个被枪毙的“陈大嫂”,更能证明新政权的合法性与感召力。

继续军事围剿残匪,需要投入巨大的人力、物力,且在贵州复杂的喀斯特地貌中,收效甚微。

每一个战士的牺牲,都是巨大的成本。

而释放程莲珍,让她去劝降,相当于用最小的成本,去博取最大的收益。

事实证明,这笔“投资”的回报是惊人的。

1953年6月5日,惠水县数千人的群众大会上,当军区领导宣布释放程莲珍,并当场分给她田地、农具和住房时,程莲珍自己都惊呆了。

她从一个等待死亡的囚犯,瞬间变回了一个有产有业的普通农民。

巨大的反差让她热泪盈眶,她紧握农具,反复高喊:“感谢毛主席,感谢解放军!”

这一幕的震撼力,远比一场公审枪决要强大得多。

它向所有藏匿的匪徒传递了一个清晰的信号:放下武器,就有出路。

获得新生的程莲珍没有辜负这份信任。

她主动请缨,深入深山老林,用自己的亲身经历去劝说那些仍在负隅顽抗的昔日同伙。

一个多月的时间里,她成功劝降了22名土匪下山自首。

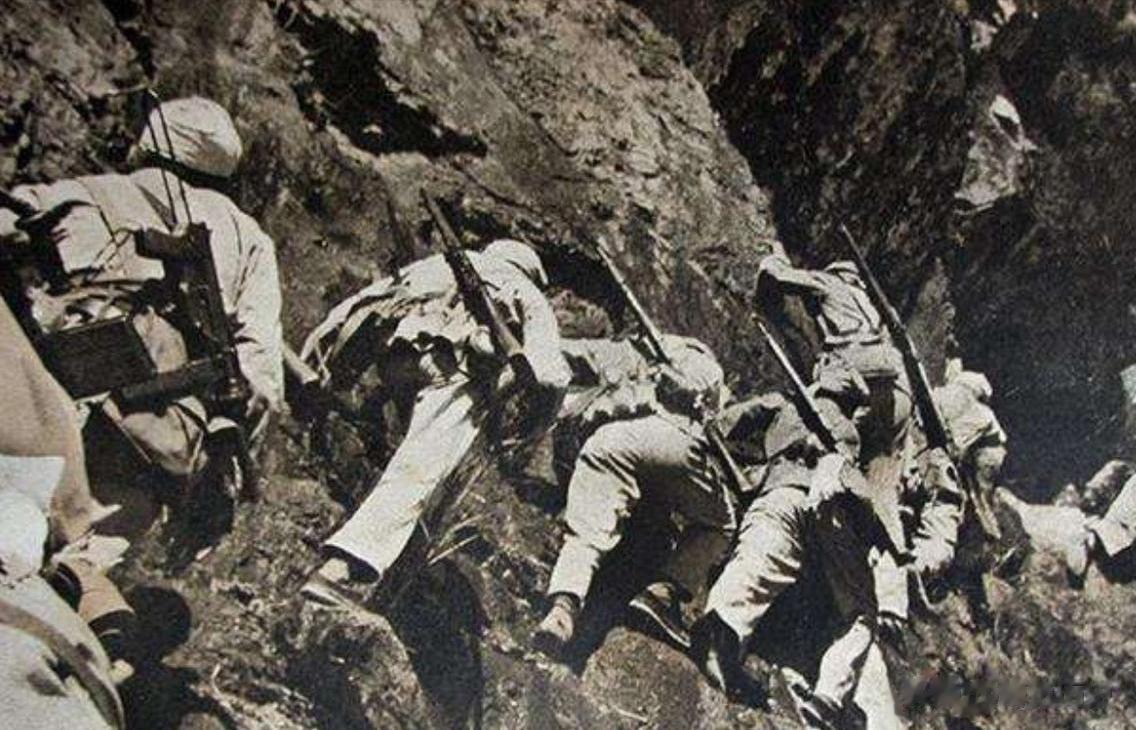

对于那些顽固不化的匪首,她又主动担任向导,带领解放军穿梭于崇山峻岭,最终将匪患彻底肃清。

她用实际行动,完美诠释了毛主席“七擒孟获”策略的成功。

她从一个“问题”,变成了一个解决“问题”的“方案”。

匪患平息后,程莲珍被政府安置下来,当过农民,也当过工人。

1958年,她还当选为县政协委员,后来成为县政协常委。

1998年,程莲珍平静病逝,享年84岁。

参考资料:

毛泽东为何要特赦女匪首

《 文摘报 》 2012年10月27日