民国的天空,常带风声。旧秩序坍塌,新秩序未立,人的心被拉扯在两端:一端是公共与制度的重建,一端是个体与书斋的自守。书法在这段时间里,呈现出一种罕见的“双重面貌”——既要担当时代的门面,又要保存文人的体温。

于是,我们可以从两支笔里,看见民国书法的两种结构:一支走向公共空间,成为“官家书法”的代表;一支留在民间与书斋,成为“民间大儒”的代表。于右任与白蕉,恰好站在这两端。

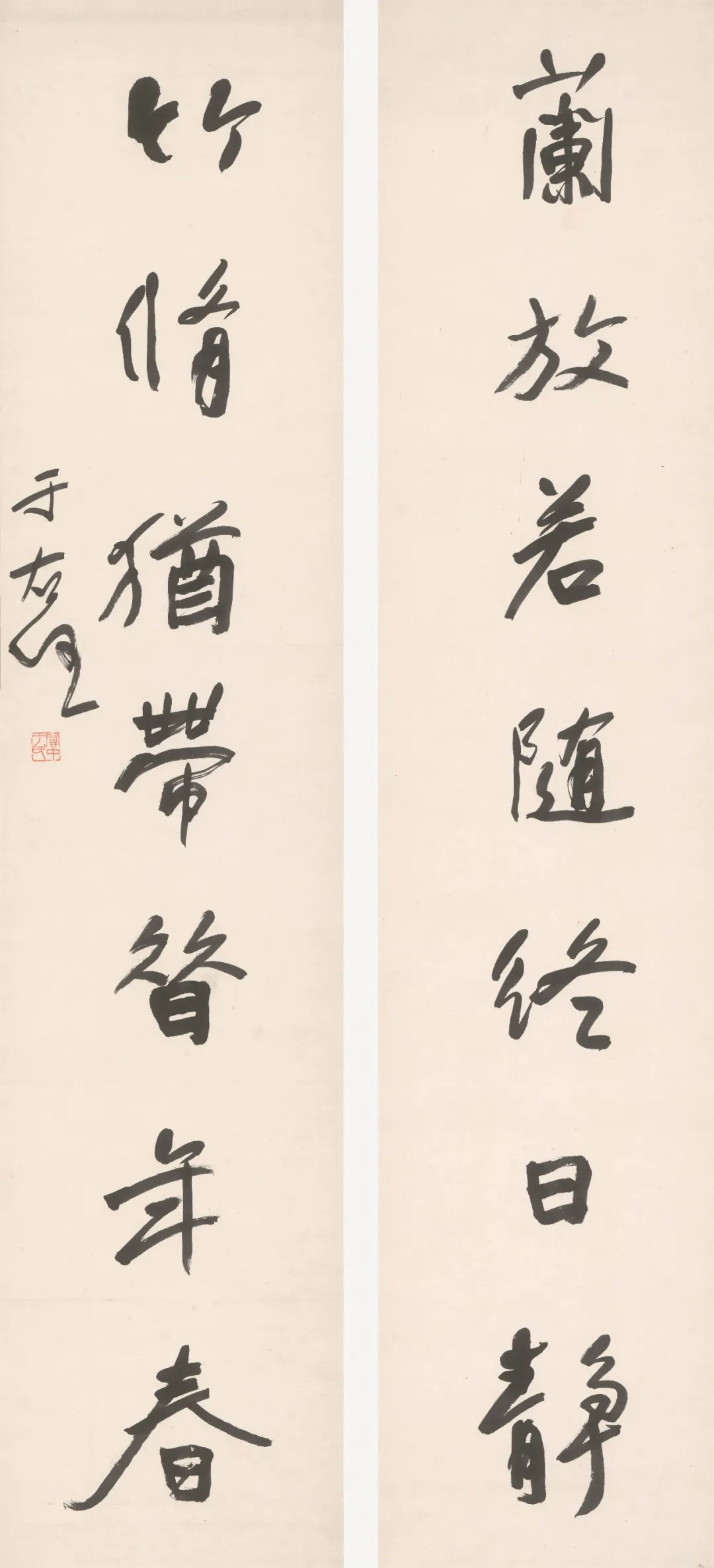

先看于右任。他的字,第一眼让人感到“立得住”。行草奔涌,却不散乱;速度很快,却不轻佻;墨势开张,却不失骨架。那种气象像风卷旌旗:线条走得大,落得稳,转折处带着明确的方向感,好像在纸上搭起一种秩序。

这种秩序感,不是技巧偶然,而是时代需要。民国初年,公共空间需要一个“可以被信任的书写形象”:题额、碑刻、匾联、文告、纪念空间,乃至大众印象中的“正脉气象”,都需要一种稳定而庄严的笔墨来托举。于右任的书法因此具有一种天然的公共属性——它不仅表达个人,也代表群体;不仅关乎审美,也关乎“可传、可学、可立”。草书在他笔下,既有奔放,也有规矩;既有情绪,也有法度。你看他的笔势,像把浪涛纳入河道:水依旧急,但河床清楚。

这正是“官家结构”的审美意境:大气、正脉、可识别、可依循。民国的书风因此出现一个潮流:崇尚气象、崇尚法度、崇尚能够进入公共空间的“典范性”。这不是单纯的官场趣味,而是动荡年代对稳定形式的渴望——书法在此刻,被赋予一种“安放时代”的任务。

但民国书法并不只有这一条路。公共的铠甲越厚,书斋的呼吸越显珍贵。于是我们再看白蕉。

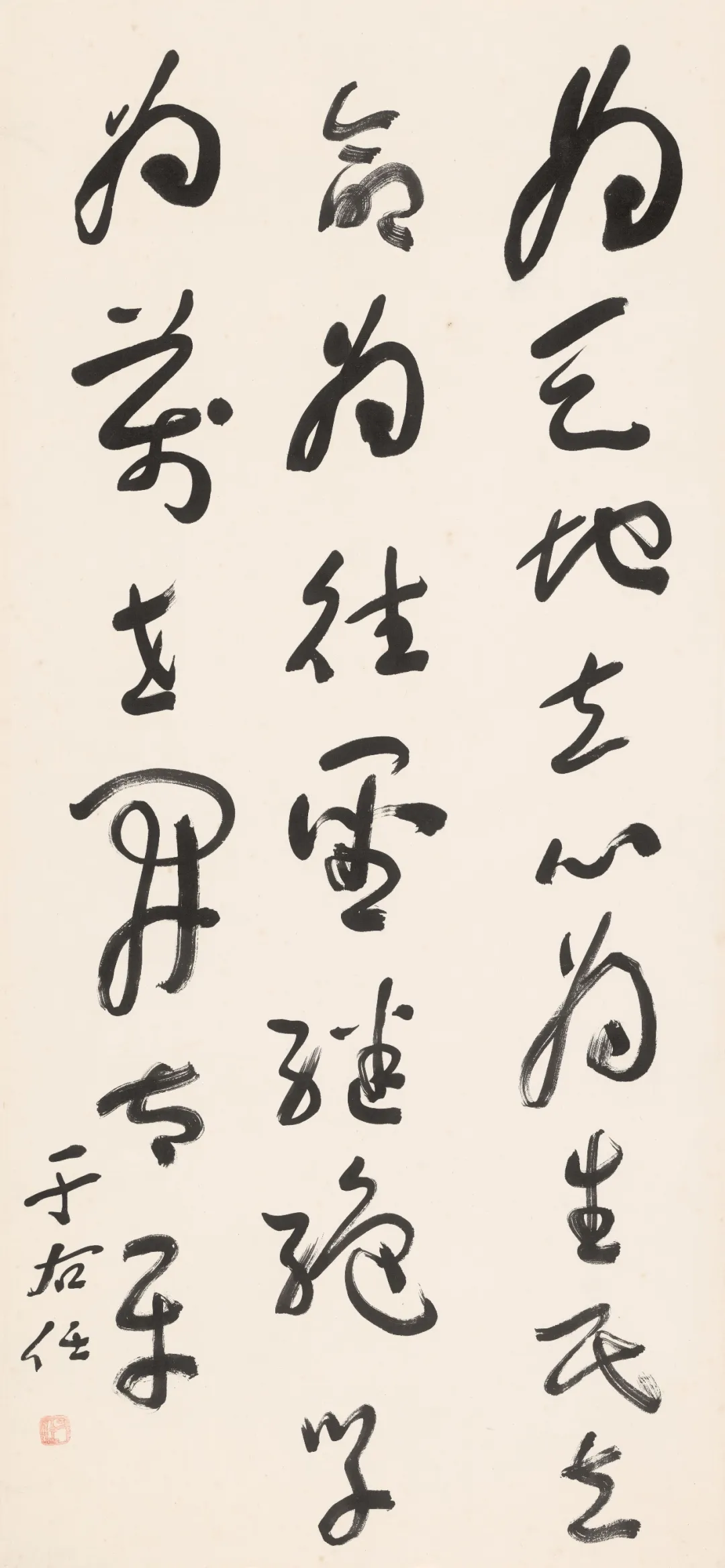

白蕉的字,第一眼不是“立得住”,而是“活着”。线条会停顿,会回旋,会忽然加速,又在某一处轻轻收住。你能在他笔下读到一种敏感:不是炫技式的飞动,而是像心跳一样的节律——有急促,有迟疑,有压抑,也有突然的放开。墨色有时润得像低声,有时枯得像叹息;转折处不追求宏大气势,反倒更像在暗处握紧一口气。

这便是“民间大儒”的书写方式:它不靠公共身份成立,而靠学养与心性成立;它不以宏大叙事为目标,而以真实体验为根。白蕉所守的,是一种帖学深处的精微——讲究行气、呼吸、连绵处的节奏与断处的回声。他的书法更像一封写给自己的信:不是要让万人仰视,而是要让一人不负。

这正是“民间结构”的审美意境:性灵、书卷、细部、气息、私密的精神独立。在民国,随着报刊、学社、展览、私塾、雅集的活跃,书法逐渐形成一种文人圈层的风尚:重视个体气质,强调学养积累,偏爱能在尺牍小品中见真章的“内向之美”。这种美并不喧哗,却很顽强——它让书法在公共秩序之外,仍保有一条活水。

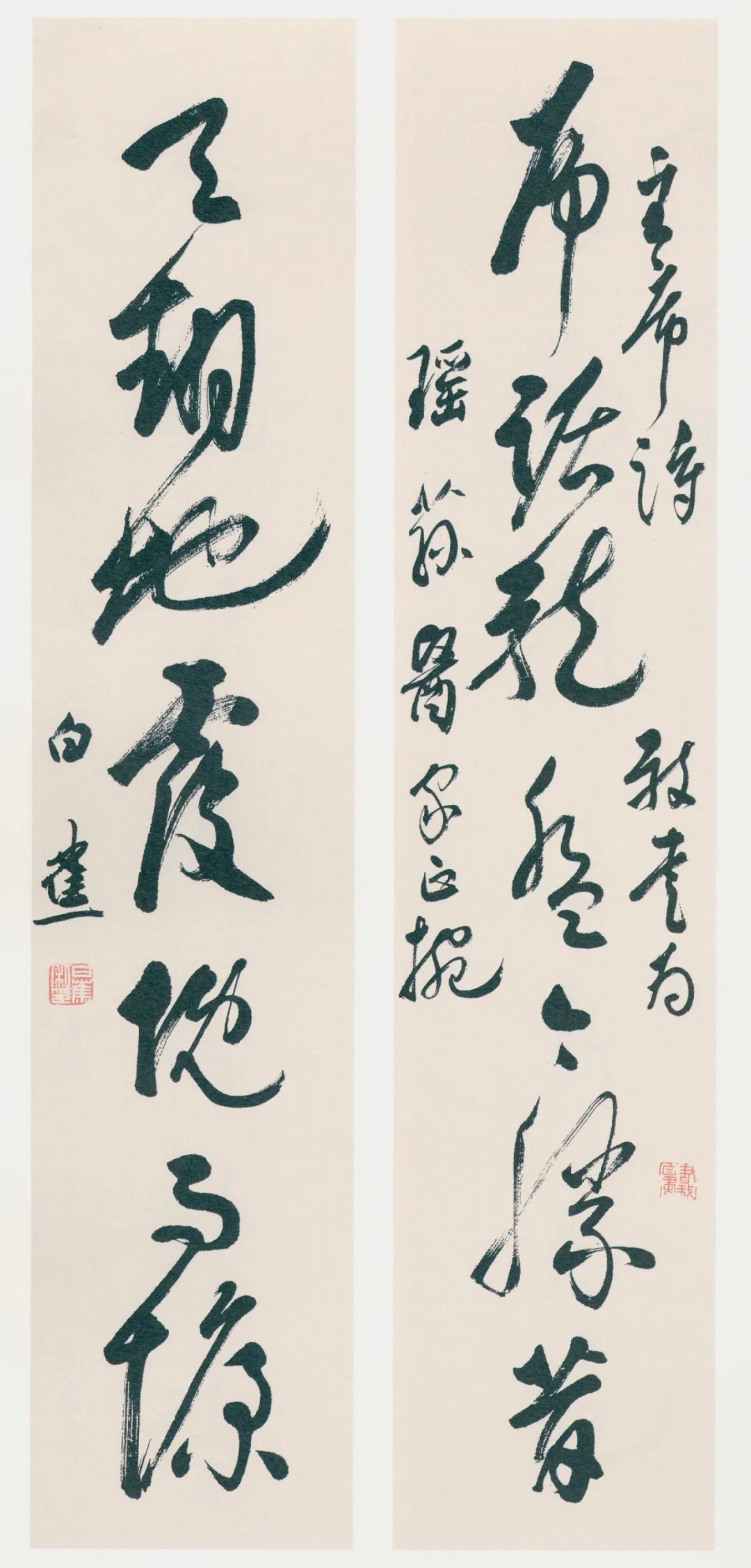

于是,于右任与白蕉放在一起,你会看见民国书法风尚的真正结构:一面是公共形象的建立,一面是私人精神的守护;一面崇尚“大气与法度”,一面追求“性灵与书卷”。它们并非高下之争,而是同一时代的两种自救方式。

如果说于右任让书法“站得住”——站进公共空间,站成民族与时代的门面;那么白蕉让书法“活得真”——活在纸背的呼吸里,活在文人自守的微光里。

民国书法之所以迷人,就在这两股力量的并行:外有风雷,内有心灯。公共与私密、制度与性灵、碑刻般的庄严与尺牍般的低语,在同一段历史里交错成景。你看到的不是两个书法家,而是那个时代两种结构的互相照影——

一笔入公门,一笔归书斋;

一笔为时代立形,一笔为生命留痕。

这就是民国的书法风尚:在裂缝里求气象,在喧嚣中守文心。