1949年,一位年轻女子在美国街头的定格,至今仍让人遐想不已。

照片中,她身穿红色呢子外套,眉眼温婉,站在美国的冬日阳光里,宛如从旧上海走出来的民国淑女,却又不失现代女性的洒脱与从容。

一些网友看到照片时惊呼:这气质,哪怕放到现在,也能秒杀一众网红明星。

照片上的人名为杜致礼,是国民党高级将领杜聿明的女儿,她的名字听起来有些生僻,背后却隐藏着一场文化与命运的交响曲,她不是明星,活成了那个时代最美的诗篇。

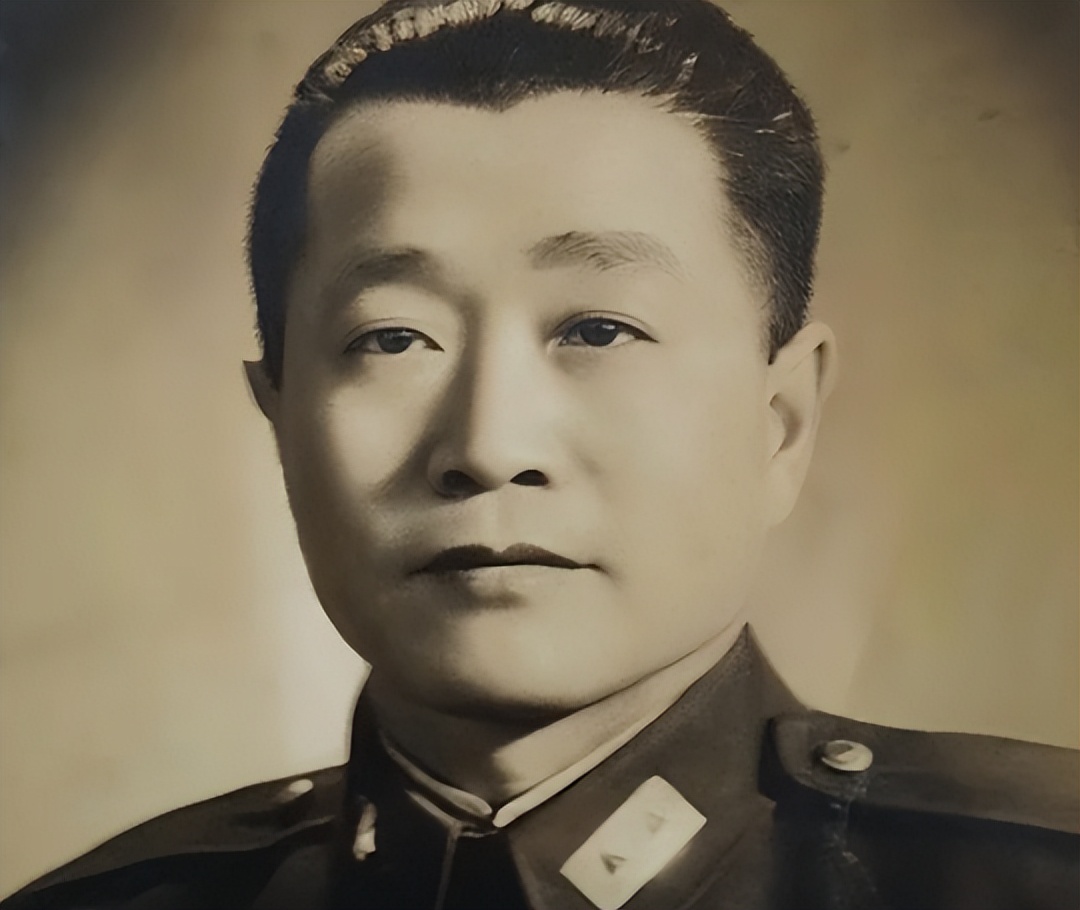

杜聿明

二十世纪中叶,世界正处于剧烈的动荡之中,冷战的阴影开始在全球蔓延。

1949年,中国的命运迎来转折,远在大洋彼岸的杜致礼,在普林斯顿(美国东北部城市)的一个中餐厅偶然间遇见了她命中注定的那个人。

命运就是这么神奇,有时候它不声不响地,把两人送进同一个空间。

杜致礼在那家满是家乡味道的中餐馆里,遇到了一个熟面孔,杨振宁。

之所以说两人熟悉,是因为早在1944年,杜致礼就读于国立西南联合大学附属中学,而她的数学老师,好巧不巧就是杨振宁。

年纪、身份、时代背景,像是一堵堵高墙,让他们彼此熟悉却又陌生。

直到1949年,两人在美国相遇,进一步沟通交流,杨振宁被杜致礼的气质吸引,杜致礼则被杨振宁的才华折服。

在异国他乡的孤独与共鸣中,感情悄然生根发芽,没有轰轰烈烈的誓言,也没有浪漫的桥段,只有一封封信、一顿顿饭、一次次长谈,织成了他们爱情的底色。

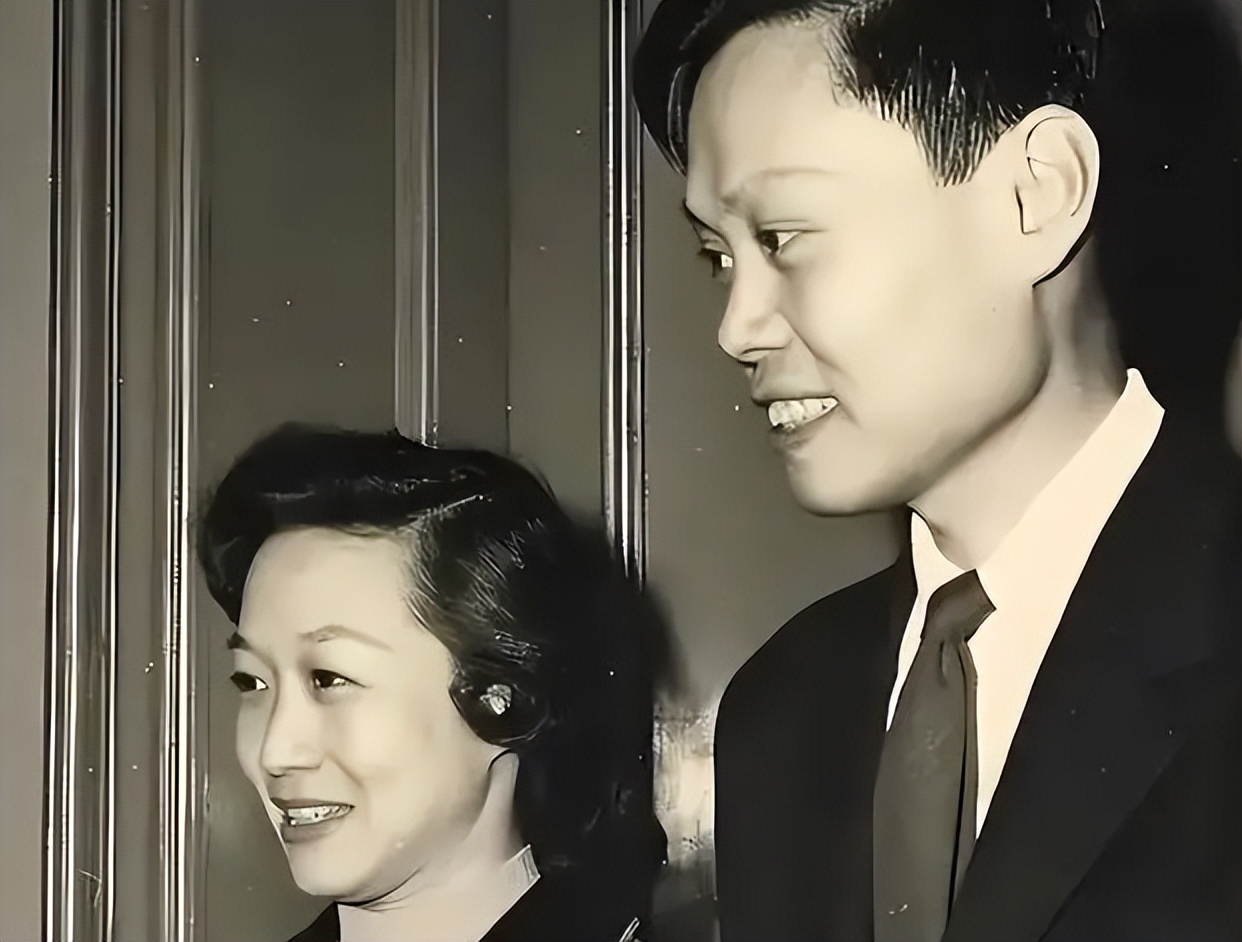

不久后,他们在美国普林斯顿举行婚礼,婚礼既简单又隆重,没有铺张的花车队伍,却有满满的文化交融与情感厚度。

画面中,杜致礼笑容温婉,眼神坚定,那一刻,她的内心是无比幸福的。

婚后,她承担了家中全部家务和抚养孩子的繁琐事务,在家相夫教子,孩子出生后,她又把自己掌握的文学、雕刻等爱好应用于家庭,是位了不起的女性。

说来,杜致礼的美丽从不依赖外物,而是从骨子里透出一种“诗书气自华”的气质。

在那个时代,女人有才华往往是“锦上添花”,但她却用才华撑起了自己的世界,从小接受严格的艺术训练的她,不仅仅是为了成为“大家闺秀”,更是为了在时代洪流中站稳脚跟。

不少人曾质疑,一个科学家与一个艺术家,是否真的能走到一起,然而他们用几十年的婚姻告诉世人:爱情不问职业,理解才是最深的默契。

杨振宁科研繁忙,常年奔波在实验室与会议之间,杜致礼始终以一种温柔而坚定的方式支持他的事业。

他们的婚姻,是两个灵魂在不同维度上的共振。

等到杨振宁成名后,有人曾提出执意,认为杜致礼之所以选择嫁给杨振宁,是因为他的成就,但事实上,她是基于两人重逢后产生的深厚感情,而真正的爱情,不是“我配得上你”或“你配得上我”,而是“我们刚刚好”。

这段“刚刚好”的爱情,在那个年代,实属罕见。

1949年,中国刚刚建国,海峡两岸局势紧张,很多人无法再返回祖国,杜致礼与杨振宁也面临着多重挑战,但他们始终没有让外部环境干扰到内心的选择,这份坚定,是最打动人的地方。

她的美,是一种“穿越时空”的美,不需滤镜加持,也无需刻意修饰。

若将杜致礼放在今天的社交媒体时代,她或许不会是流量明星,但一定会是气质女神,她的身上有一种老上海的典雅,也有一种女性的自信。

这样的气质,是时间打磨出来的,是文化积淀出来的,更是她自身修养出来的。

很多人说,现在的女孩子越来越漂亮,可她们缺的,是一种“气场”,杜致礼恰恰就是那种一站出来就让人觉得“她不简单”的人,她的美是藏在仪态之间、举止之中,而非浓妆艳抹后的表象。

再看开头那张1949年的留影,你会发现,杜致礼并不是在“摆拍”,而是在生活,她的眼神中没有惶恐,只有从容;姿态中没有做作,只有自然。

在那个社会动荡、身份未定的年代,她却拥有一种不属于任何时代的安稳与优雅,正因如此,她的故事能穿越七十多年,依旧动人。

越来越多年轻人开始反思“什么才是真正的幸福”,是嫁给一个有钱人?还是拥有不被动摇的自我?杜致礼用她的一生告诉我们:幸福不是被定义的,是自己活出来的。

一步一步走来,杜致礼没有惊天动地的壮举,却用“温柔而坚定”的方式诠释了女性的多面人生,她是女儿,是妻子,是艺术家,是生活的掌舵者。

杜致礼的美,不靠滤镜,不靠灯光,只靠她自己,而真正打动人心的,从来不是外貌,而是活得漂亮。

参考资料:杨振宁与杜致礼98年接受采访影像.新浪财经.2025-10-18 18:18.河北

杨振宁先生,用其一生诠释了“归来仍是少年”.文汇报.2025-10-23 21:02

评论列表