巴基斯坦前总统佐勒菲卡尔阿里布托留下人生最后一句话“我是无罪之人”震惊了世界; 布托死的时候,外媒评论:这个国家亲手绞死了自己的民主灵魂。

那么,布托为何而死,他的无罪体现在何处?

一、从英雄到“罪人”的布托

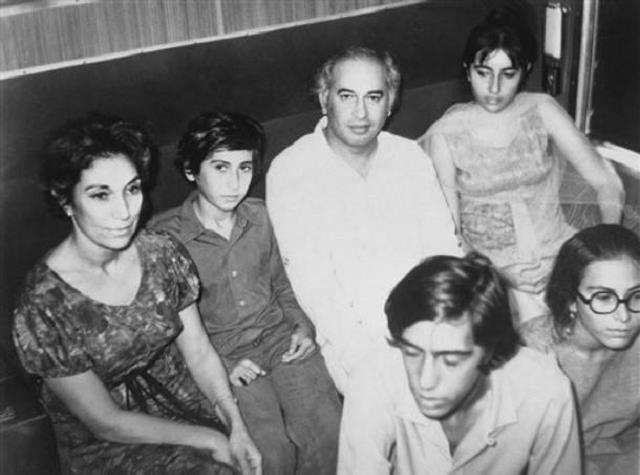

布托是谁?一个贵族后代,一个社会主义改革的英雄人物,一位上了绞刑架的罪人。

布托出生于巴基斯坦信德省的封建贵族家庭,曾留学牛津,西装革履下藏着土地革命的野心。他 28 岁就当上了外交部长,39 岁创建人民党,打出“面包、衣服、住房”的口号,把底层民众迷得神魂颠倒。

1971 年第三次印巴战争后,东巴独立成孟加拉国,巴基斯坦元气大伤,布托临危受命,成了这个破碎国家的掌舵人。

于是,他用社会主义改革点燃希望:银行国有化、土地改革、出台劳工法案。更绝的是,他顶着美国压力搞核武器,放话“哪怕吃草也要搞出原子弹”。

不过,布托的改革动了太多人的奶酪。大资本家恨他抢了饭碗,地主老爷们骂他断了财路,宗教保守派看不惯他的世俗化政策。

到了 1977 年,反对党组成 “全国联盟”,天天上街闹事,说大选舞弊。反对派在街头焚烧他的画像,宗教势力指控他“背叛伊斯兰”,连他亲手修订的1973年宪法也成了武器——布托为制衡军方设计的总统制,反被用来指控他“独裁”。

布托本来想硬刚,结果自己提拔的陆军参谋长齐亚哈克突然反水,发动政变把他软禁了。

齐亚?哈克给布托扣了顶“谋杀政敌”的帽子。罪名是 1974 年的布托指使手下暗杀了反对党领袖卡苏里的父亲。

即使案子漏洞百出,但齐亚?哈克可以直接把法官撤职,换了一批听话的重新审。

二、一场精心编排的“民主死亡”

法庭上的布托申请重审时,法官们集体消失;当他要求自辩时,狱警“恰好”切断法庭电话线。

国际社会看不下去了,一个国家的领导人不该有这样的处境。

苏联领导人勃列日涅夫写信求情,中国领导人华国锋强调布托对中巴友谊的贡献,法国总统提议让布托流亡,连印度总理甘地都帮他说话。

但齐亚?哈克铁了心要弄死布托,他心里清楚:只要布托活着,他的军政府就坐不稳。于是,齐亚·哈克要求绞刑的前夜,布托仿佛已经得知自己的结局,他反复背诵《古兰经》诗句——这位无神论者突然渴望来世的正义。

齐亚规定:凌晨两点行刑,尸体不准沐浴,裹尸布不许亲属触碰。

1979 年 4 月 4 日凌晨,布托被押上绞刑架。他最后一次高呼“我是无罪的”,然后被吊了 30 分钟。

消息传出,巴基斯坦多地爆发骚乱,民众自焚抗议;国际社会纷纷谴责,美国暂停了经济援助。而齐亚?哈克无视这些,他一边镇压抗议,一边开始在国内搞“伊斯兰化”,把国家变成了他的私人领地。

这场司法闹剧44年后终被揭穿:2024年,巴基斯坦最高法院承认,当年审判“未遵守正当程序”。

三、血色王朝的两代轮回

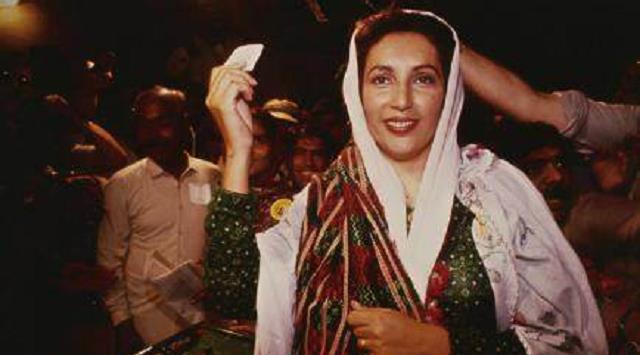

布托死后,他的妻子努斯拉特和女儿贝娜齐尔扛起了人民党的大旗。贝娜齐尔继承了父亲的政治基因,1988 年成了巴基斯坦首位女总理,也是伊斯兰世界第一位女总理。

她上台后想恢复布托的改革,却重复着父亲的命运:两次被解职,最终死于自杀式爆炸。

2007 年,她在竞选集会上遇刺身亡,死前还在喊 “民主必胜”。

当她的独子比拉瓦尔举着外公照片竞选时,选民对此嗤笑:“布托家族卖惨40年,该换剧本了!”

值得一提的是,齐亚?哈克的统治持续了 11 年,直到 1988 年因空难身亡。他在位时虽然推动了经济发展,但军方干政自他之后成了巴基斯坦的“传统”。

布托时代埋下的核武器计划,后来成了巴基斯坦对抗印度的王牌,但也让南亚成了核火药桶。另外,他亲近中国的外交缔造了“巴铁”神话,但这些遗产目前正被通货膨胀和恐怖主义蚕食。

当他的外孙穿着防弹背心演讲时,或许在某个角落里,新的齐亚·哈克或许正在翻看巴基斯坦版“玄武门之变”的历史故事。

布托的绞刑架从未消失,它只是变成了选举舞弊、军事干政、司法腐败的面具。

40 多年过去了,巴基斯坦对布托的评价仍然两极分化,支持者把他奉为民主烈士,反对者骂他独裁、腐败。但无论如何,布托的死彻底改变了巴基斯坦的政治走向:军方成了真正的掌权者,民主制度成了摆设。

参考资料:

历史的考验永远透明 - 观点 - Business Recorder