怪不得老十能在“九子夺嫡”后安享晚年,只因亲妈家实力太强大

在清朝康熙年间那场波谲云诡、你死我活的“九子夺嫡”斗争中,失败者的下场往往极为凄惨。

雍正帝继位后,对曾经的政敌进行了无情清算:

皇八子胤禩被削宗圈禁,改名为“阿其那”;皇九子胤禟被定为二十八条大罪,改名为“塞思黑”,备受折磨而死;皇十四子胤禵虽保性命,却被长期幽禁。

唯独有一位皇子,虽然在政治斗争中站错了队,却最终得以保全性命,安稳度过余生——他就是被后世部分史家戏称为“草包老十”的敦郡王胤䄉。

但胤䄉的幸存,并非因为他有多么高明的政治智慧或伪装技巧,其根本原因在于他那“强大到令皇帝都需忌惮三分”的血缘与出身。

无双的出身:血缘背后的政治力量

在康熙朝的众多皇子中,胤䄉的出身堪称仅次于太子胤礽。

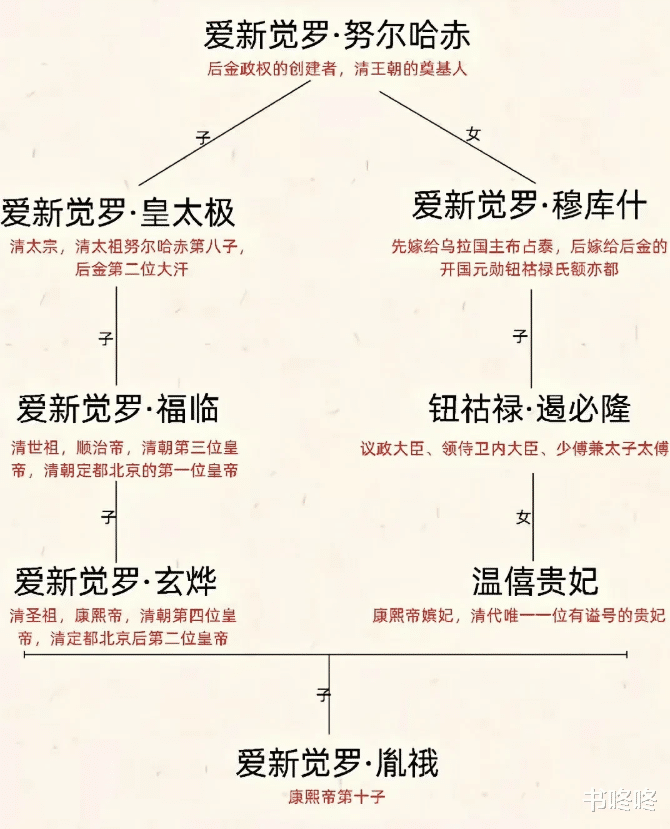

他的生母是温僖贵妃钮祜禄氏(唯一有谥号的贵妃),康熙朝初年辅政大臣遏必隆之女,同时也是孝昭仁皇后(康熙的第二位皇后)的亲妹妹。

更为显赫的是,钮祜禄氏家族在清初政坛拥有举足轻重的地位。

遏必隆的父亲,也就是胤俄的曾祖父额亦都,他曾追随努尔哈赤征战,备受信赖,赐名号为“巴图鲁”,隶镶黄旗,由清太祖亲自指挥统带,位列开国五大功臣之首;

遏必隆的母亲,也就是胤俄的外高祖母穆库什,她是努尔哈赤之女,因此胤俄与清太祖努尔哈赤存在直系血缘关系。

后来,康熙帝又娶了遏必隆之女,这种“亲上加亲”的联姻强化了血统纯正性,也为胤俄强大出身背景提供了有力证据。

这意味着在血缘关系上,他拥有其他皇子难以企及的家族背景。

同时,这种盘根错节的家族势力,构成了胤䄉在政治风暴中的天然护身符、“免死金牌”。

雍正帝在清算政敌时,不得不权衡:对胤䄉的处置会直接触动钮祜禄氏家族的利益网络,可能引发满洲勋旧集团的反弹。

政治上的“平庸”:降低威胁,得以保全

与精明强干的胤禩、胤禵,或富可敌国、善于联络的胤禟相比,胤䄉在史书中的形象显得较为“平庸”。

他虽在“八爷党”中地位显赫,但更多是凭借其尊贵身份作为一面旗帜,而非团队的“大脑”或“钱袋”。

史书记载中的胤䄉“简单粗暴而又豪放型的无脑之人”,被称之为“二杆子”,是“没有野心之人”。

雍正帝即位后,对昔日的政敌进行了精准的清算。

他对胤禩、胤禟的打击最为酷烈,因为此二人是核心领袖与智囊,能力和影响力对皇权构成持续威胁。而对于胤䄉,雍正的策略则有所不同。

雍正元年,雍正帝找了一个“奉差不愿行”的借口,将胤䄉夺爵、禁锢。这一惩罚看似严厉,实则是一种“隔离”而非“消灭”。

将他圈禁在家,剥夺其政治自由,使其无法再参与任何政治活动,但又保全了他的性命和宗室身份。这与胤禩、胤禟被削宗除籍、折磨至死的结局有着天壤之别。

当然,也有观点认为,胤䄉的“草包”形象实际上是“大智若愚,装傻充愣”。

表面上的“草包”形象,很可能是胤䄉的生存智慧。在九龙夺嫡的险恶环境中,表现出无政治野心反而是一种自我保护的手段。

雍正的政治考量:为何手下留情?

雍正帝是一位极其精明且务实的政治家。他深知,处死一个“平庸”但出身极高的弟弟,所带来的政治风险远大于收益。

安抚勋贵:严惩胤䄉,会严重得罪其背后庞大的钮祜禄氏家族及其关联的满洲势力,不利于新政权的稳定。

维护名声:康熙帝尸骨未寒,若对同胞兄弟赶尽杀绝,尤其是处死一位血统如此尊贵的弟弟,会严重损害雍正自己“孝子仁君”的形象,在史书上留下残害手足的污名。

成本考量:一个被圈禁、已无实权的胤䄉,对皇权不再构成实质威胁。杀掉他,徒增动荡;留着他,则可展示新君的“宽宏大量”。

因此,雍正对胤䄉的处理,是一种基于政治成本与收益的理性选择。血缘,在这里成为了计算成本时一个极其沉重的砝码。

安享晚年的结局

雍正驾崩后,乾隆帝即位。新君即位,广施恩泽以收人心。乾隆二年(1737年),乾隆帝下令释放了被囚禁十余年的叔父胤䄉,并恢复了他的自由。

胤䄉最终以辅国公的身份在家安居,得以善终,享年五十九岁。相比于他那些在斗争中惨死的兄弟们,这无疑是一个无比幸运和圆满的结局。

他曾亲眼目睹八阿哥胤禩、九阿哥胤禟在雍正朝被迫害至死的惨状,而自己却能安然活到乾隆六年,亲眼见证新时代的来临。

从表面看,胤䄉的幸存得益于他强大的血缘背景,但深层原因则是雍正对政治利益的理性权衡——

一个被圈禁且已无实权的胤䄉,对皇权不再构成实质威胁,而处置他则需要付出巨大的政治成本。

胤䄉的幸存,反映了中国古代政治中血缘关系的复杂作用。在权力斗争中,血缘既是引发矛盾的诱因,又可能成为最后的保护伞。

我要说的就是这些。

评论列表