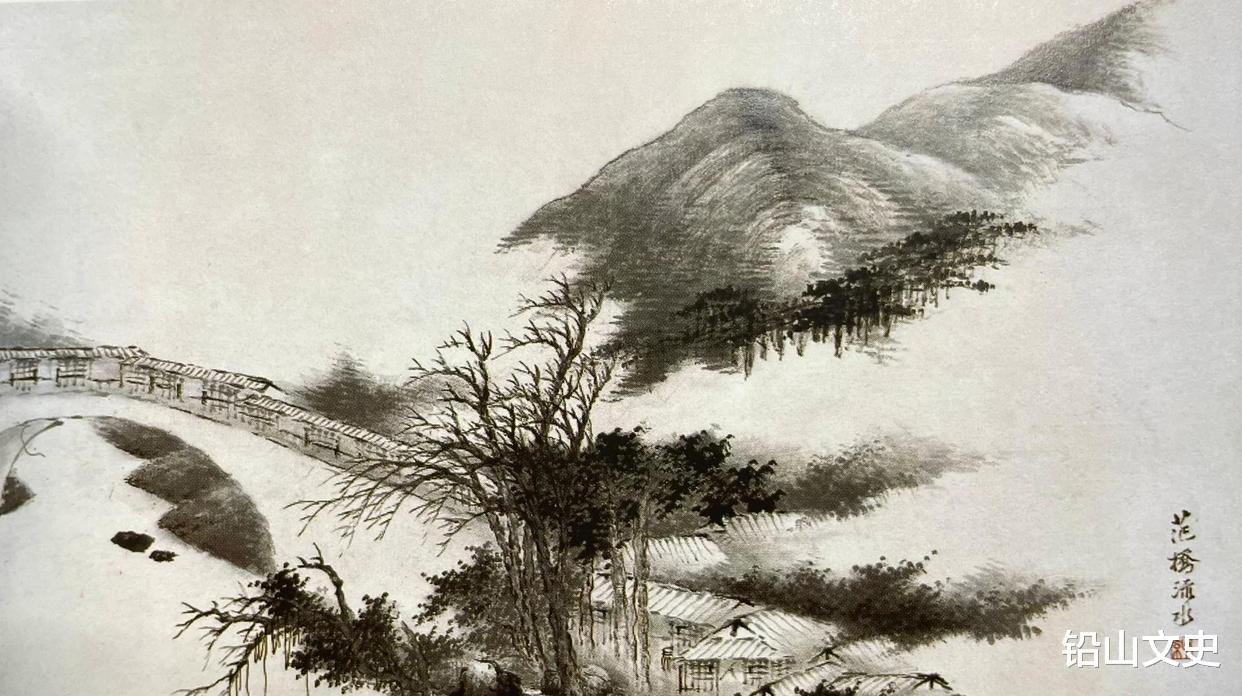

《范桥流水》这幅画描绘了镇江的范公桥和流水风光。范公桥,原名清风桥,是公元1037年由范仲淹修建的。范仲淹当时任镇江知府,为了改善穿城关河上的交通,他修建了这座桥。为了纪念他,老百姓称这座桥为范公桥。南宋时期,1205年辛弃疾任镇江郡守时,对这座桥进行了重建。尽管历经六百年,这座桥依然保持着原有的风貌。如今,它位于正东路和酒海街的交汇处,但已经埋于地下。

范仲俺与辛弃疾,隔着百年光阴,却像是从一个模子里刻出来的血性汉子,手里能握刀,笔下能生花,心里装着的,从来都是家国天下。

年轻时在应天府读书,每天煮粥划成四块,配着咸菜就是一天的饭。可就是这样清苦的日子,他心里想的却是 “先天下之忧而忧”。后来他到西北戍边,敌军看到他的防御工事,都不敢轻易来犯。有回冬天视察营房,他裹着厚厚的棉衣,看到士兵们冻得发紫的手还在握枪,当场就把自己的貂裘脱下来,给最年轻的那个小兵披上。旁边的将领劝他:“大人,您自己也会着凉的。” 他摆摆手,说:“他们比我更需要这个。”

范仲淹写《渔家傲》的时候,正在西北打仗。“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意”,你读着是不是觉得苍凉?据说他写这首词的时候,正站在城楼上,秋风把他的头发吹得乱蓬蓬的。远处的炊烟混着硝烟,士兵们在城下操练的呐喊声此起彼伏。他摸了摸城墙的砖块,冰凉刺骨,就像他此刻的心情 —— 一边是对家国的担忧,一边是对士兵的心疼。

这两个人,一个在南宋偏安的角落里呐喊,一个在北宋边防的风沙里坚守。他们都懂武功,辛弃疾能上阵杀敌,范仲淹会排兵布阵;他们又都通文墨,词里行间全是对家国的牵挂。你说他们累不累?肯定累啊。辛弃疾被弹劾了好几次,还是忍不住上书要打仗;范仲淹被贬到邓州,依然写出了《岳阳楼记》那样的千古名篇。

有时候我会想,要是这两个人能坐在一起喝杯酒,会聊些什么呢?或许辛弃疾会抱怨朝廷的软弱,范仲淹会叹口气,说:“只要心里的火不灭,就总有希望。” 他们的壮志,从来不是说说而已;他们的情怀,都藏在那些看似平淡的词句里,藏在那些不经意的举动中。

你看辛弃疾 “把吴钩看了,栏杆拍遍”,那拍栏杆的动作里,是多少不甘;你看范仲淹 “羌管悠悠霜满地”,那悠悠的笛声里,是多少牵挂。他们不是不食人间烟火的圣人,只是把个人的悲欢,都融进了家国的命运里。

现在咱们读他们的词,总觉得隔着千百年的距离。可仔细想想,那种想为国家做点什么的心情,那种明知不可为而为之的倔强,不还在我们心里吗?或许这就是他们留给我们最好的礼物 —— 让我们知道,有些情怀,从来不会过时。