今天是精读君陪伴你终身成长的第4384天

精读君通识词典已上线2156个词条

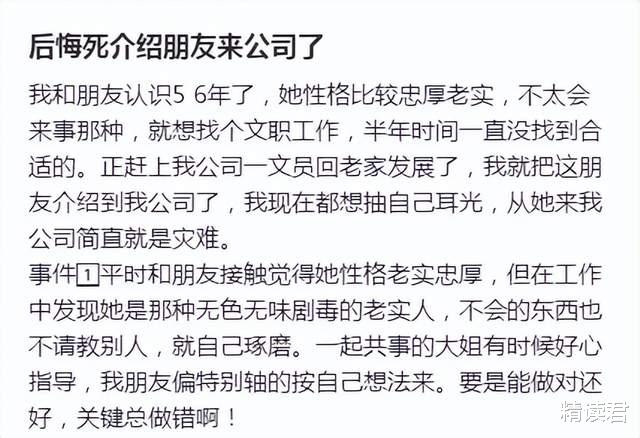

“把认识五年的朋友介绍进自己公司,结果她成了人人喊打的‘职场巨婴’,连我自己也跟着‘吃瓜烙’!”

如果你问我好心办坏事是一种什么体验,我想这个帖子能给你很好的答案。

最近,小红书上一篇吐槽帖令人感慨颇深。

帖主本来想拉朋友一把,好心将其引荐至自己公司,未曾想朋友却难以适应职场节奏,入职没几日便状况频出:

工作中固执己见,拒绝他人的帮助与建议,把简单事情复杂化;

做错事被老板批评,不仅不自我反思,还委屈地找帖主寻求安慰;

外出团建时,更是毫无眼见地站在一旁“卖呆”……

就连同事和老板都旁敲侧击,让帖主多“提点”朋友。

捎带脚的,同事们也将这份反感转嫁给了帖主。

曾经忠厚老实的朋友,转眼成了同事眼中的麻烦精,这让帖主陷入了两难的境地:

继续帮她,费力不讨好,还容易把自己搭进去;

可是不再帮她,又怕伤了多年的情分。

很多时候,我们并非不懂善意,而是没拎清介入他人因果的分寸。

当善意越过边界,就可能从“援手”变成“枷锁”。

朋友求助,帮是不帮?

家庭矛盾,劝是不劝?

同事诉苦,接是不接?

或许我们都面临过这样的犹豫,即使小心提防着,也会担心错误的选择让自己掉进坑里。

是否介入别人的因果,从来都不是个简单的选择题。

而把握介入的分寸,才是成年人最该修炼的处世智慧。

01

过分介入别人因果,就会背负别人的厄运

最近几年,“不要介入别人的因果”成了流行语。

但现实却是:只要活在关系之中,介入就难以避免。

路边的乞丐,你看着可怜,给了他100元,算不算介入?

顽劣的学生,你想好言相劝,帮助他好好学习,算不算介入?

父母找你诉苦、要钱,你掏空口袋,给予情绪价值,这又算不算介入?

人生本就是一张因果交织的网,真正的智慧不是“不介入”,而是懂得“如何介入”。

别人的因果,本是其命中注定的修行。

你若强行插手,往往会把对方的课题变成自己的负担。

《庄子》里有个叫“浑沌之死”的故事:

南海之帝与北海之帝经常蒙恩于中央之帝浑沌。

为报答中央之帝的善待,二人想帮他开七窍。

于是每日凿一窍,七日毕而浑沌死。

他们以为自己是在施加善意,却不知浑沌的“无窍”本就是其生存之道,强行介入反而毁了他。

老话说“医不叩门,师不顺路”。

意思是说,医生不会主动敲门问诊,为师者不会主动传授技艺,需要学生诚信求教。

这不是事不关己高高挂起,而是他人的因果,本就自有其运行规律。

过分插手,只会让自己卷入漩涡。

邻居阿姨总向女儿哭诉老伴的冷漠,女儿迫于压力,只好每次都请假回家调解,甚至拿出积蓄让父母旅游改善关系。

可结果呢?

父亲依旧我行我素,母亲的抱怨变本加厉,女儿自己也因频繁请假丢了工作。

后来她一脸憔悴地跟我说:“我以为我在拯救父母的婚姻,其实是在纵容他们逃避问题,把问题抛给我。”

是啊,有些因果,早已超出干预者的自身能力范围。

就像文中那位介绍朋友入职的帖主,她或许没想过,朋友在职场摔的跟头,本是其成长的必经之路。

而她的介入,既让朋友失去了独立面对问题的机会,也让自己背负了同事的埋怨。

你以为的救人,最后成了好心办坏事,打乱了别人的因果,也让自己抬不起头。

当你犹豫着要不要掺和的时候,或许那句“尊重他人命运”,才是对这个问题最好的答案。

02

这几种介入,本质上是在害人害己

心理学中的“课题分离”理论表明,每个人都有自己的人生课题,但把别人的课题还给别人,却是件大多数人都做不到的事。

伴侣的抱怨和计较、父母的焦虑和唠叨、朋友对于困境的无休止吐槽……

很多时候你心疼他们,替他们着急,但你要知道,这些事情并非你能解决,那是他们自己的因果。

在职场上屡次犯错却不愿改正的朋友,缺的是自我成长的内驱力,而不是需要帖主跟在后面“擦屁股”。

如果你没有能力授之以渔,就不要把自己搭进去,陷进"帮也不是,不帮也不是"的两难。

这种介入,是高看了自己。

生活中不乏这样的“热心人”:

看到亲戚家孩子没考上大学,三番五次劝说让其复读;

发现朋友婚姻不顺,天天上门“劝分”。

他们打着“为你好”的旗号,强行介入他人选择,却不知每个人的因果都藏在自己的选择里。

电视剧《小欢喜》中,宋倩为了女儿乔英子的高考,强行没收她的乐高、禁止她去天文馆。

即便女儿成绩已经名列前茅,但稍有下滑,她便不问原因地组织孩子的一切课余活动。

她以为这是“介入”孩子的未来,却差点把女儿逼到抑郁。

其实,所谓正确的道路,从不在旁人的嘴里,而在自己的脚下。

用“为你好”干涉他人的因果,这种介入,是一种绑架。

有些事情,已无回头之路,却还是有人执迷于“感化”别人。

殊不知自己的行为,有可能雪上加霜,毁了关系。

一对不和多年的夫妻来到民政局办理离婚,遇到了过去的邻居大姐。

大姐不知道二人离婚的内情,以为自己好言劝几句就能让二人旧情复燃。

于是,手续办了一半的两人被大姐推搡出去,强行吃了顿“和解饭”。

大姐还摆出大家长的风范,“拿主意”让二人一起去旅游缓和关系。

一来二去,再回到民政局,已经是临近下班。

当被告知耽误的手续要等一个月后重新补办,两人不约而同地愤怒地看向了大姐。

其实大姐本意不坏,只是不清楚内情的好言相劝,有时候只是感动了自己,妨碍了他人。

当对方没有改变的意愿时,你的介入就像在沙漠里浇水,既救不了别人,还消耗了自己。

这时的介入,不是善良,而是自我感动。

03

尊重界限:善有度,介有尺

“待人而留有余不尽之恩,可以维系无厌之人心。”

真正的智慧,是在介入与放手之间找到平衡点。

做好这几点,可以让善意不越界,让关系更长久。

①先问“是否需要”,再想“是否能给”

介入的前提,是对方真正需要帮助。

就像医生问诊,也是要先听患者主诉,再判断病情。

作家李筱懿作为百万级畅销书作者,其作品《灵魂有香气的女子》影响了无数女性。

她曾分享过一个故事:每当朋友遇到家庭矛盾找她诉苦时,她总会习惯性地先问一句“你想听听我的看法吗?”

如果对方摇头,她便不再多言。

她的谨言慎行,不是怕言多必失,而是她明白,介入的前提是尊重。

真正的关心,不是强行介入,而是给对方选择的空间。

②介入时“授人以渔”,而非“替人打鱼”

心理学中有个“拐杖效应”:

你一直替别人走路,最终会让他失去走路的能力。

日本企业家松下幸之助在培养员工时,从不会直接给出解决方案,而是不断提问:

“你觉得该怎么做?”“这个方案的风险在哪里?”

他介入的不是具体事务,而是思维方式。

这样的引导让员工思维更加活跃,做事思路也越来越清晰。

真正的帮助,是点燃对方的内在动力,而不是成为对方的依赖。

引导对方自己发现问题、解决问题,或许比亲自“擦屁股”更有效。

③及时止损,懂得在合适的时机抽身

再深的关系,也要有止损的清醒。

就像炒股要设止盈点,介入他人因果也要懂得“及时止损”。

演员黄渤在成名前,曾帮朋友投资生意。

发现对方总在挥霍资金后,他果断撤资并坦言:“我可以帮你,但不能陪你一起犯错。”

这种“温柔而坚定”的界限感,既保护了自己,也让对方意识到问题的严重性。

介入不是无底洞,当你的善意被消耗、被浪费时,及时抽身不是冷漠,而是对彼此的尊重。

让善意既有温度,又有尺度,这才是真正的智慧之道。

04

写在最后

《小窗幽记》中有句话:

“使人有面前之誉,不若使其无背后之毁;使人有乍交之欢,不若使其无久处之厌。”

深以为然。

介入他人因果的本质,不是彰显自己的善良,而是守住关系的体面。

过分介入,会让善意变成负担;不懂界限,会让关心变成伤害。

那些让人舒服的关系,都藏着“非必要不介入”的智慧。

人生海海,每个人都有自己的因果要渡。

我们能做的,不是强行改变他人的轨迹,而是在恰当的时机递出一把伞,或是在对方需要时陪一段路。

愿你我都能活得清醒:善意要有锋芒,介入需有尺度。

作者:如青,温暖如初,青涩慢染。