“女子掌掴丈夫致鼓膜穿孔,因鼓膜可再生不予追责;男子回击耳光造成同样伤害,却以故意伤害罪获刑六个月。”

两起官方报道的相似案件,截然不同的处理结果,像一枚石子投入舆论池,激起了关于“性别双标”的激烈讨论:

难道家暴的认定标准,会因施暴者的性别而改变?男性遭遇家暴,就该沦为“无人问津的受害者”吗?

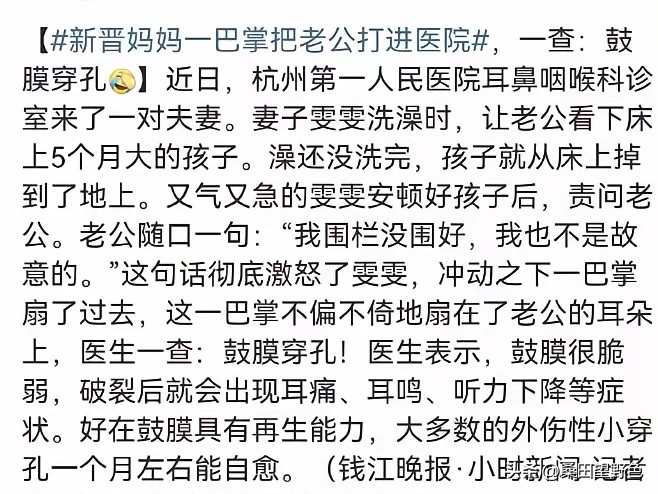

还原案件细节,争议点愈发清晰。前一起案件中,妻子的暴力行为造成了明确的人身伤害,仅因鼓膜具有再生能力便未被追责;

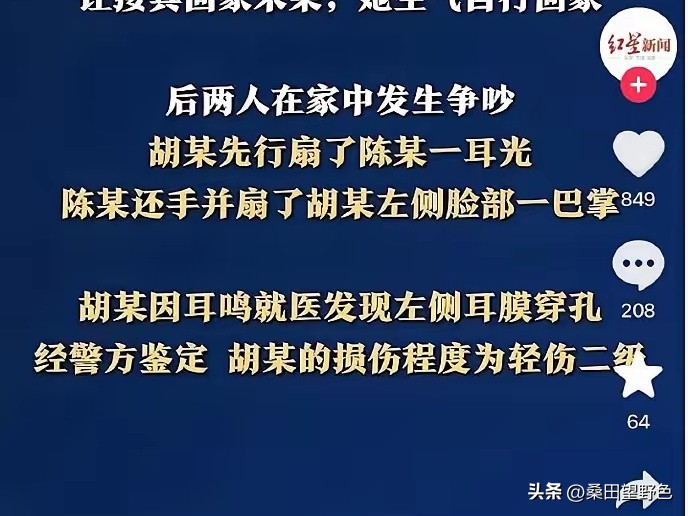

后一起案件里,丈夫的反击虽同样造成伤害,但前提是妻子先动手施暴。从法律层面看,鼓膜穿孔已达到轻伤标准,无论施暴者是男是女,都已触及故意伤害的法律红线。

但现实处理中,“女性弱势”的刻板印象似乎成了隐形标尺——女性施暴被轻易归因于“情绪失控”,男性施暴则被直接定性为“家暴常态”,这种差异化对待,本质上是对家暴定义的片面解读。

家暴的核心是“权力不对等下的暴力行为”,与性别无关。

长期以来,社会对家暴的认知停留在“男性压迫女性”的单一叙事中,却忽略了男性同样可能成为暴力受害者。

数据显示,我国约有13.2%的男性曾遭遇配偶的身体暴力,男女在被家暴的比例方面相差不大。但由于社会对男性受害者的漠视,多数男性选择隐忍,即便求助也常被调侃为“没本事”“太矫情”。

而司法实践中,对女性施暴的“宽容”,不仅违背了“法律面前人人平等”的基本原则,更变相纵容了性别歧视——既忽视了男性的人身安全权,也矮化了女性的责任意识,仿佛女性施暴是“情有可原”,男性维权反而是“小题大做”。

有人呼吁“成立男联”为男性发声,这种诉求背后,是对公平正义的迫切渴望,而非所谓的“性别对立”。

反家暴的初衷,是保护所有家庭成员的合法权益,而非为某一性别提供“豁免权”。

无论是男性还是女性,施暴行为都应受到同等的法律约束和道德谴责;无论是谁遭遇暴力,都应得到同等的救济和保护。

如果仅以性别划分责任轻重,不仅会让部分受害者寒心,更会破坏法律的公正性和权威性。

事实上,消除家暴双标,关键在于回归“暴力本身”而非“性别标签”。

法律应建立统一的家暴认定标准,无论施暴者性别如何,只要造成人身伤害,就应依法追究责任;

社会层面应打破“男性必须坚强”“女性天生弱势”的刻板印象,正视男性受害者的困境,为其提供畅通的求助渠道和心理支持。

家暴不是“家务事”,更不是某一性别的“专属伤害”,它伤害的是每个个体的人身权利,破坏的是家庭的和谐稳定。