在我国,有近60%的高中生就读于县级中学,1670多万学生的青春与未来,与县中的发展息息相关。2021年,教育部等九部门联合印发《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》,为县域高中的发展按下了“加速键”。政策落地三年,县级中学的面貌发生了怎样的变化?教育质量是否真正实现了跃升?带着这些问题,我们走进湖北省黄石市阳新县第一中学(以下简称“阳新一中”),一探这所老牌县中的破茧之路。

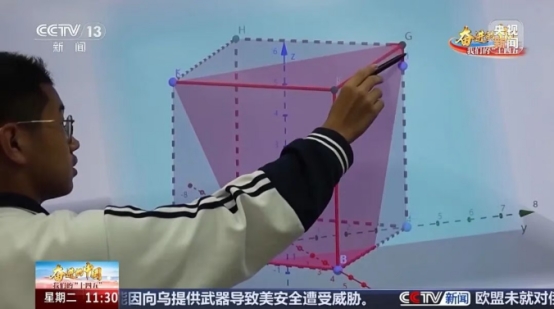

当数学遇上AI,传统教学迎来“智变”

除了智能化的教学演示,学校还引入智学网等智慧教育平台,帮助学生生成个性化思维导图、推送定制化习题,实现“因材施学”。课堂不再是“教师讲、学生听”的单向传输,而是转变为以学生为主体的探索式学习。

高一学生尹诗杰表示:“老师设计的课堂环节很丰富,有AI辅助作图、个人挑战赛、小组分享等,我们在课堂上占据主导地位,既能深入理解知识,也感觉课堂更有趣、思维更发散。”

数学教师汪梅花谈到课程目标时说:“我们希望通过这样的教学设计,让学生理解正方体截面的多样性,培养他们的空间想象能力、逻辑推理能力,更重要的是,在探究过程中培养人机协作、解决实际问题的现代素养。”

从“老破小”到“智慧校园”的蜕变

阳新一中的数字化转型并不局限于课堂。从班级管理、行政办公到教师培训,学校已构建起覆盖全域的数字化生态。工资查询、报修审批等20余项管理流程全部线上化;智慧阅卷、作业精准推送、学情动态分析成为教学常态。

然而,几年前,这所位于老城区的学校还面临着设施陈旧、空间拥挤的困境。校党委书记方长风介绍:“近年来,县政府和教育局在教育投入上力度空前。中央‘教育强国’工程拨款6200多万元,县级配套投入600多万元,用于新校区建设和智慧教育设施引进。我们正努力把AI技术深度融入教学,推动课堂革命。”

从“留不住人”到“青年教师梦想舞台”

硬件提升之外,师资短缺一直是制约县中发展的“老大难”问题。为破解这一困局,阳新一中打出“引育用留”组合拳:近五年,学校与华中师范大学、湖北大学等多所高校合作开展定向招聘,引进100余名优秀青年教师;同时通过保障性住房、专项教研经费、名师工作室、“青蓝工程”师徒结对等方式,构建起系统的教师成长支持体系。

90后教师李鑫就是这一机制的受益者。她说:“在这里,我能真切感受到教育的幸福感。课堂上我喜欢组织演讲、唱歌、书法等活动,提升学生的综合素养。学校也给我们很多展示平台,比如公开课、教学竞赛、送教下乡等,让我看到了一个闪光的自己。”

在五育并举的土壤中开出创新之花

如今的阳新一中,不仅拥有科技馆、图书馆、体育馆、艺术中心等现代化设施,还组建了机器人、书法、陶艺、模拟法庭、模拟联合国等40多个学生社团。曾经被贴上“只会刷题”标签的县中,如今在“五育并举”的理念下焕发出蓬勃的创造力。

高二学生胡子晔正在为科技文化艺术周准备机器人表演节目。“我们设计的机器人模拟未来农场的工作场景,希望用科技解放人力。去年我们搭建的场景还在黄石市比赛中获得了一等奖。”他自豪地说。

同年级的张梓淇补充道:“学校给我们很多展示自我的空间,我在书法社和模拟联合国都找到了归属感。这些活动不仅放松身心,也让我们能以更好的状态投入学习。”

县中振兴,正在路上

阳新一中的实践,展示了一条“县中突破、质量跃升”的特色发展路径。从智慧课堂到全域数字化,从师资建设到五育融合,学校在硬件与软件、传统与创新之间找到了平衡点。

值得一提的是,不久前教育部等六部门又联合印发了《县域普通高中振兴行动计划》,从“提升”到“振兴”的措辞之变,标志着国家政策对县域高中支持的再升级。阳新一中的探索,不仅回应了时代对县中教育的期待,也为同类学校的发展提供了可借鉴的样本。

在县域教育振兴的大背景下,阳新一中的故事,或许只是一个开始。