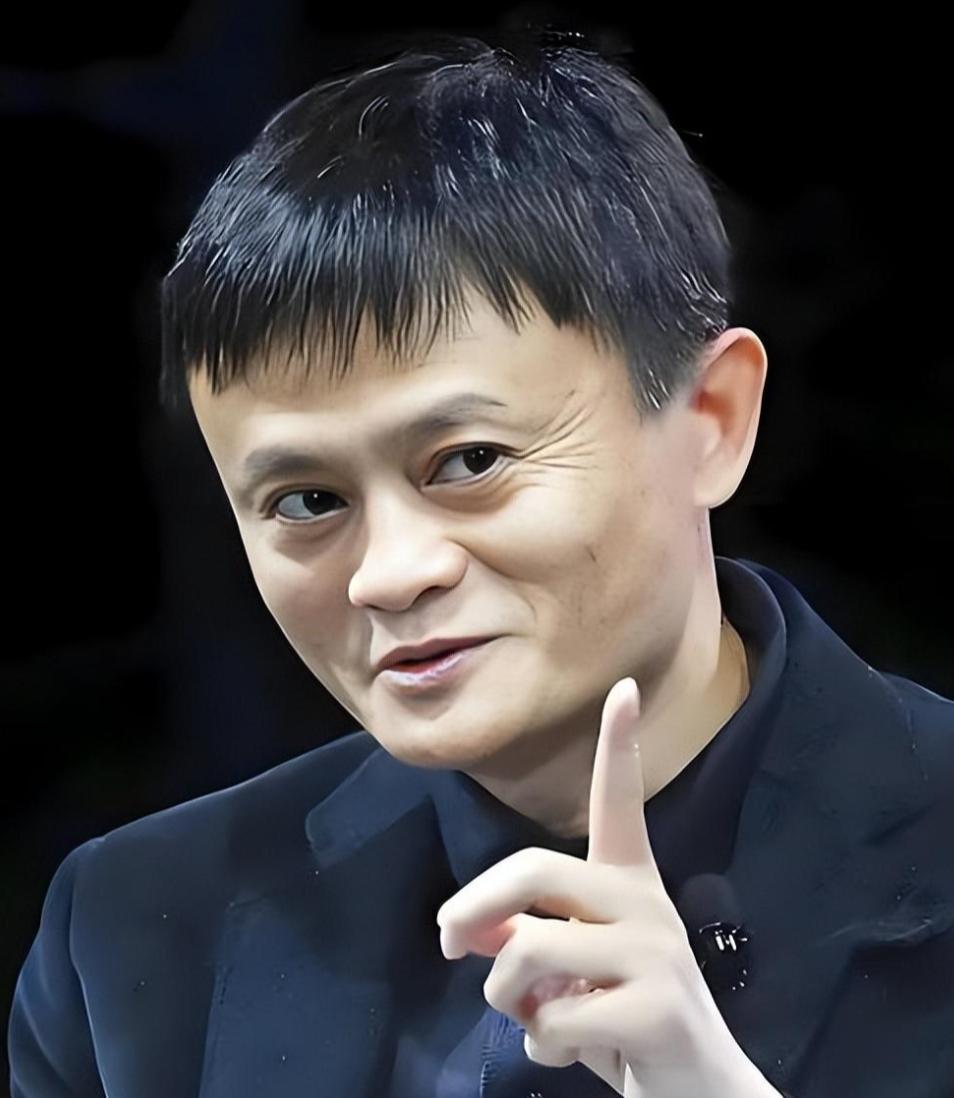

早在2018年,马云就抛出了“八年后中国最便宜的就是房子”的惊人预言。

那会儿中国楼市正处于狂飙突进期,没人信他这番“房价如葱”的论断。

但现在,随着2026年“十五五”规划开局,房地产市场正站在新旧模式转换的历史节点,可能将会迎来三大深刻转变。

这三大转变具体包含哪些,马云当年的预判还能实现吗?

“温差”越来越大

“温差”越来越大这两年楼市最明显的变化就是“温差”越来越大,好地方的房子越卖越贵,差地方的房子却无人问津。

到2026年这种分化趋势只会越来越明显,毕竟年轻人找工作、孩子上学都要紧靠优质资源,自然往核心城市挤。

先来看看2025年的楼市数据,深圳靠着合成生物、6G这些前沿产业,一年就吸引了近20万年轻人才。

这些人要租房要安家,买房需求自然旺盛,前10个月深圳一二手房成交量比去年还涨了12%,核心商业区的楼房售价都远超10万/平。

可即便这么贵,来买房的人还依旧络绎不绝,深圳某售楼部数据显示,单日看房量至少突破五位数,而这似乎恰巧印证了第一个变化!

北京虽有少量常住人口流出,但凭借着量子科技、氢能等高端产业,还是吸引了8万多高薪人才。

金融街、西城作为顶级学区与金融产业的叠加地,成交套数较2024年同期上涨了23%,而且每平米稳稳站在12万以上,东直门的高端楼盘更是突破16万。

再反观三四线城市,缺乏像样的产业,年轻人为了发展只能往外跑,楼市的日子就难多了。

2025年房子成交总量比去年少了7%,不少开发商甚至推出“买房送车位”“首付分期免息”的活动,但还是鲜有人问津。

就像内蒙古鄂尔多斯,曾经因煤炭红火时盖了大量房子,如今人口外流,每平米不到一千块的“葱价房”并不少见,这就是“人走房凉”的道理。

其实不光是不同城市,就算在同一个城市里,核心地段和远郊区的房价也差着十万八千里。

北京西城、海淀因为有优质学区和写字楼集群,家长们为了孩子上学,就算是老破小也愿意花高价买,2025年均价轻松破12万。

可昌平回龙观的刚需房,每平米才3.6万,但远离市中心,学校、医院都稀少,而且交通也不方便,只适合刚工作的年轻人过渡用,稍微有点钱的就都搬走了。

供给越来越好

供给越来越好楼市变了,开发商的赚钱逻辑也得跟着变,以前他们只要敢拿地、多盖房,就能赚得盆满钵满。

但“十五五”规划定了“高质量发展”的调,明确“保障房保刚需,商品房拼品质”,靠“堆数量”的时代过去了。

为了响应政策,房企们也纷纷转型,广州就宣布从2026年起,新楼盘都要用“装配式建筑”。

就是在工厂做好楼板、墙板,运到现场像搭积木似的组装,又快又结实,还能减少污染。

中海在石景山的新项目,就主打低密社区和品牌装修。

还推出了113到166平米的改善户型,房子整体很开阔,死角也少,就为了让大家住着舒服。

保障房也越来越贴心,不再是“偏远小破房”。

银川用专项债券收购现成的商品房当保障房,既消化了库存,又能让刚需家庭能住到配套成熟的小区。

巴中将快递小哥、外卖骑手这些新就业群体纳入公租房保障,以前他们只能租城中村的小单间,现在每月花几百块就能住上带电梯的房子,稳住了生活的底气。

还有政策托底

还有政策托底对于普通人来说,更安心的是调控政策变“聪明”了。

以前政府调控楼市总是“一刀切”,要么全涨要么全压,想买房的年轻人贷不到款,投机者却能钻空子。

2026年跟着“十五五”走,主打“精准托底”——帮真需要房子的人降门槛,同时守住风险底线,一线城市的政策优化就是最直观的体现。

北京已经放开五环外购房套数限制,上海在外环外买房也不再限套数。

单身人士购房也能享受家庭同等政策,不少在一线打拼的年轻人终于不用再为“购房资格”发愁。

更实在的是,四大一线城市都取消了普通住宅和非普通住宅的划分。

以前买140平米以上的房子要交更高的契税,现在不管是首套还是二套,税费都明显降低。

上海有位购房者买150平米的房子,单个税就省了15万元。

而且,“十五五”规划还明确把房地产风险纳入了国家安全能力建设重点,这意味着2026年行业整合会更快。

像中粮这类财务稳健的国企、央企正在通过资产整合做大做强,而债务缠身的小房企可能会逐步退出市场,购房者买房时就会更加放心。

一些城市已经开始考虑如何防范房地产风险了,银川对房子卖不动的区域选择暂停供地,避免库存越积越多。

荆门在推行现房销售,以前买“期房”怕开发商跑路烂尾,现在购房者能亲眼看到房子再交钱,钱花得明明白白。

北京、上海还在试点“房屋养老金”制度,就像给房子上了“养老保险”。

这笔资金专门用于小区共用部位、共用设施的维修和更新,比如老旧小区的电梯更换、屋顶防水修缮。

以后业主不用再为大修费用扯皮,房子的居住品质和保值能力都有了保障。

这种“一城一策”“分类调控”的灵活方式,既不让刚需被政策误伤,又守住了不发生系统性风险的底线。

还通过“房屋养老金”“国企主导”等措施筑牢长期保障,正是“十五五”规划“稳楼市”精神的生动体现。

说到底,现在的楼市早已不是“闭着眼买房都赚钱”的时代,而是回归了“住有所居、住有优居”的本质。

对购房者来说,不用再纠结“房价会不会涨”,更该关注“房子适不适合自己”。

想打拼就看核心城市的产业动向,想安家就选配套成熟的地段,想改善就盯着品质好的楼盘。

马云的“房价如葱”不会全面实现,但“好房值钱、差房贬值”会成为常态。

跟着人口流向、产业升级和政策导向走,普通人就能在分化的楼市里,找到属于自己的那套安心房。