在山西高平的乡间小道上穿行,稍不留意就会错过关村炎帝庙的身影。这座全国重点文物保护单位(第七批)没有宏大的建筑群,一进院落安安静静地坐北朝南,却像一本厚重的历史书,翻开每一页都藏着岁月的秘密。从元代的梁柱到清代的飞檐,从斑驳的壁画到沉默的砖瓦,这里的一草一木、一砖一瓦,都在无声地讲述着跨越数百年的故事。

踏入庙门,最先映入眼帘的是香亭,也叫献殿。这座清代建筑虽然不如元代大殿那般气势雄浑,却自有一番精致。方形的平面,四角微微上翘的屋檐,搭配上简洁的斗拱,显得轻巧又不失庄重。香亭的存在,是古时祭祀仪式中不可或缺的一环。每逢祭祀,人们会在这里摆放供品,袅袅香烟从这里升起,带着人们对炎帝的敬意与祈愿。亭内的梁架结构虽不算复杂,但工匠们在细节处下足了功夫,木雕的花纹、彩绘的图案,即便历经岁月侵蚀,仍能看出曾经的精美。

穿过香亭,正殿便矗立眼前。这座大殿是整个院落的核心,主体结构为元代遗存,一砖一瓦都透着那个时代特有的粗犷与豪迈。大殿面阔三间,进深六架椽,单檐悬山顶的造型稳稳地压在低矮的台基上,远远望去,像是一位沉稳的长者,历经风雨却依旧挺拔。檐下的斗拱采用五铺作单抄单下昂的做法,补间铺作一朵,用材硕大,每一块构件都像是经过精心计算,既承担着承重的重任,又构成了独特的美学韵律。走进殿内,梁架采用四椽栿对后乳栿通檐用三柱的结构,驼峰、蜀柱等构件线条简洁有力,没有过多的修饰,却将力学与美学完美融合。站在大殿中央,抬头仰望略显昏暗的屋顶,仿佛能看到元代工匠们忙碌的身影,听到他们挥汗如雨的劳作声。

东西两侧的厢房和耳殿,如同正殿的守护者,静静伫立。东耳殿为明代建筑,风格相较于元代大殿,多了几分细腻与规整。檐角的起翘更加灵动,门窗的雕刻也更为精致,虽不及清代建筑那般繁复,却恰到好处地展现了明代建筑的特点。而与之相对的西耳殿和部分厢房,则是清代建筑的代表。清代的工匠们似乎更偏爱华丽的装饰,木雕、砖雕、石雕在这里轮番登场。门窗上雕刻着花鸟鱼虫、人物故事,每一处图案都栩栩如生;屋脊上的砖雕走兽活灵活现,仿佛下一秒就要腾空而起。这些精美的装饰,让原本庄重的庙宇多了几分生活气息。

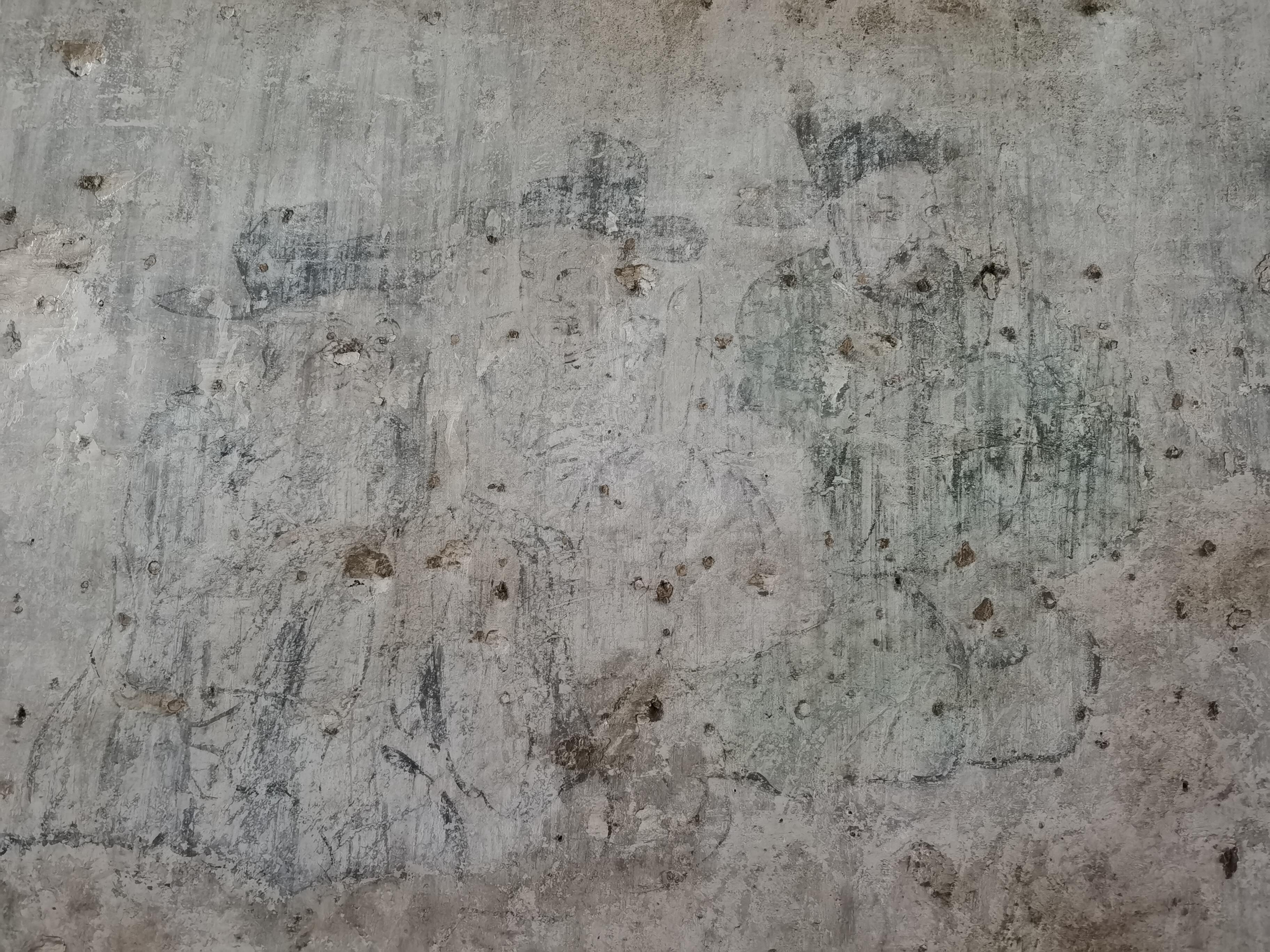

但最让人驻足的,还是正殿东西山墙上的大幅人物壁画。岁月的侵蚀让这些壁画不再清晰,色彩也早已褪去大半,可即便如此,依然能感受到画作的震撼。壁画内容疑似描绘炎帝的传说事迹,有的画面里,人物身着古朴服饰,或耕作,或传授技艺;有的场景中,人群聚集,似乎在举行盛大的仪式。虽然因为年代久远,部分画面已经模糊难辨,甚至出现剥落,但残存的线条依然流畅有力,人物的姿态、神情,都刻画得细致入微。这些壁画就像时光的切片,试图还原远古时期的场景,也引得无数专家学者和游客前来一探究竟,大家各执一词,讨论着壁画中每一个细节背后的故事。

在现代社会的快速发展中,关村炎帝庙也面临着诸多挑战。一方面,作为全国重点文物保护单位,它承载着厚重的历史文化价值,需要得到妥善的保护和修缮;另一方面,有限的资金和技术,让保护工作困难重重。比如壁画的修复,既要防止进一步损坏,又要尽可能还原历史原貌,每一个修复步骤都需要慎之又慎。此外,如何在保护的基础上,让更多人了解这座古庙的价值,也是一个难题。有人提议加强旅游开发,通过游客的参观和宣传,提高炎帝庙的知名度;也有人担心,过度的旅游开发会破坏古庙的宁静氛围,甚至对建筑造成损害。

关村炎帝庙,这座藏在乡间的古院落,没有华丽的外表,也没有铺天盖地的宣传,却凭借着真实的历史痕迹和独特的建筑艺术,吸引着真正热爱古建、钟情历史的人们。在这里,元代的雄浑、明代的规整、清代的华丽交织在一起,斑驳的壁画又为它增添了神秘的色彩。它不仅是建筑艺术的宝库,更是华夏文明传承的见证者。当我们站在这座古庙里,触摸着古老的砖墙,凝视着褪色的壁画,或许能与千年前的时光产生一丝共鸣,感受到历史的重量与文化的延续。