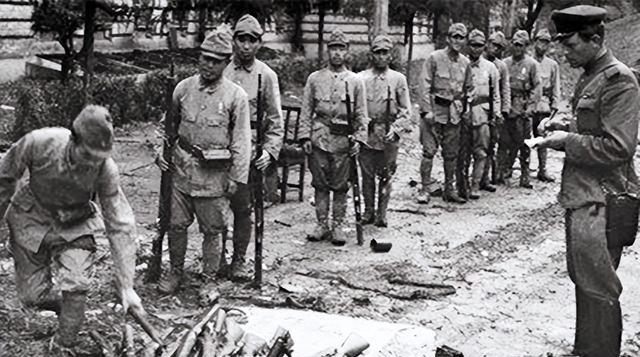

1946年2月3日黎明前,吉林通化地区的气温骤降至零下三十多度,刺骨的寒冷令人难以忍受。在通化市郊,上千名年轻的日本士兵穿着单薄的衣服,双手被绑在背后,排成几列。他们在东北联军的押送下,背对着联军,走向冰冷的二道江边。

东北联军的指挥官一声令下,数千名战士迅速上膛,密集的枪声随即响彻战场。日本士兵纷纷中弹倒地。这些尸体有的被抛入冰窟,有的被扔进汹涌的二道江。有传闻称,朝鲜义勇军的李红光支队长甚至下令部下用铁锹砍下日本士兵的头颅,以此发泄愤怒。

1946年,二战已经结束好几个月了。东北联军作为中共领导的部队,一直有优待俘虏的政策。那么,为什么他们会处决这批日本士兵?这背后究竟有什么原因?

【通化事件的背景】

1945年8月15日,日本在遭受两次原子弹打击后,被迫承认失败,正式签署了无条件投降协议。这一历史性时刻不仅标志着战争的结束,也意味着通化地区长达14年的殖民统治终于画上了句号。随着投降书的签署,通化人民迎来了久违的自由与解放。

8月初,东北地区的实际控制权并未掌握在国民党或中共手中,而是由苏联红军主导。到了22日,苏军正式进入通化,并在当地设立了指挥部,对通化实施临时军事管制。在此期间,社会秩序基本保持平稳,但也出现了一些苏军士兵与当地居民发生摩擦的情况。

短短一个月内,八路军迅速展开行动,进展显著。蒋亚泉凭借出色的工作能力,顺利被任命为通化市市长。然而,值得注意的是,蒋亚泉带来的主要是政府官员,并未涉及军事力量。这样做一方面是为了避免引起国民党政府的非议,另一方面是因为与苏联的接收事宜尚未达成一致。

10月19日,东北局终于派遣刘西元抵达通化,成功与苏联军队完成了权力交接。这一行动使得通化市的党政军领导机构得以全面建立,比国民党更早一步实现这一目标。

东北局向刘西元下达了明确指令,要求他在其管辖范围内接管原有行政机构,迅速建立新型民主政府。同时,需要组建地方武装力量,清除匪患,维护社会稳定。此外,还要动员群众参与打击汉奸、清算罪行的行动,并推行减轻地租和利息的政策。这些措施旨在加强政权建设,确保地区长治久安。

根据上级命令,刘西元、蒋亚泉与通化党委迅速召开会议,研究落实相关部署。在短短几周内,通化市的生产工作全面复苏,人民群众积极投身建设,整个城市呈现蓬勃发展的良好态势。

徐国通在通化专员公署担任秘书处科员,他毕业于抗大一分校,与宁有才、宋绍文一起从山东来到通化工作。

在他的回忆录里,他生动地描绘了通化刚被接管时的情景:街上到处都是欢声笑语,无论男女老少都满脸喜悦,商店里挤满了人,热闹非凡,戏院也是座无虚席。他还提到参观了通化的葡萄酒厂,工人们井然有序地工作,还去了培养我军首批飞行员的航空学校。这些场景让他觉得,通化的人们已经过上了安稳的日子。他当时就确信,革命已经胜利,寒冷的冬天就要结束了。

在徐国通的预期里,通化市很快就能迎来稳定和发展。但他低估了形势的复杂性。暗处潜藏的敌对势力正在策划一场武装叛乱,随时可能爆发。

【反叛者的勾连】

随着长白山地区的日军及其家属纷纷向通化聚集,当地山匪也乘乱涌入市区,导致通化人口激增,社会秩序混乱。9月22日,通化市民主政府成立后,立即展开行动:在城内肃清汉奸、伪警察和日军残余势力,同时在城外打击土匪。经过一系列整顿,中共逐渐获得了民众的支持。

面对中共在通化市日益稳固的根基和民主政权的迅速扩展,国民党意识到其控制该地区的希望已经破灭。在无计可施的情况下,通化县党部书记孙耕晓秘密接触了那些对日本投降感到不满的军人,试图利用这些残余的日军力量来实现对通化的控制,满足其政治野心。

1946年1月22日,孙耕晓与潜伏在通化的日本战犯、原关东军125师团参谋长藤田实彦大佐密谋,在孙的住所设立了“武装暴动总指挥部”。令人啼笑皆非的是,这个反叛组织的最高领导层竟由三人组成:孙耕晓、藤田实彦和姜际隆。如此安排,一旦三人意见相左,最终决策权归属谁手,实在令人费解。

反叛武装的作战部署是:先拿下电力公司和通信中心,然后在二曰三日天亮前,在玉皇顶点火作为信号。一旦观察到电灯出现三次明暗交替,各部队便按照预先制定的方案发动全面进攻。

在获悉相关情报后,专员公署迅速组织召开了全体党员会议。会议由夏骏青书记主持,他在会上强调:"我们必须保持高度警觉,迅速采取行动,彻底挫败敌对势力的破坏计划。"

孙耕晓虽然落网,但藤田依然在逃。经过上级讨论,他们认为暴乱分子可能会改变原有计划,但也有可能孤注一掷。因此,大家必须保持警惕,做好充分准备。

正如所料,2月3日凌晨4点,通化市的灯光突然闪烁了两次,随后整个城市陷入黑暗。与此同时,玉皇山顶升起了三处明亮的火焰。没过多久,密集的枪声和激烈的喊杀声便响彻夜空。

战斗最为白热化的区域集中在专员公署大楼,正值农历新年第一天,局势令人困惑。徐国通的同袍刘西淼因高度紧张,不慎走火。然而,一旦与敌军正面交锋,刘西淼的斗志立即被重新点燃。与此同时,夏骏青积极展开统战工作,不断高声劝降:“对面的兄弟们,我清楚你们是被蒙蔽的,只要缴械投降,我们保证不追究过去。”

夏骏青喊得筋疲力尽后,朱科长接过了指挥。在短暂的休息间隙,夏骏青派人联系了通化支队。几小时后,守卫公署大楼的警卫连因敌人的猛烈攻势逐渐不支,被迫退守至二楼。战斗持续了约四十分钟后,外面传来了熟悉的声音:“同志们,别开枪,我们是通化支队的,来支援你们了。”

大楼内的警卫连与外围的通化支队同时发起进攻,对盘踞在一层的叛乱分子形成合围之势。经过激烈交火,叛军溃不成军,有的被击毙,有的负伤,有的四处逃窜,还有的直接投降。最终,这场暴动被完全镇压。据统计,我军在此次战斗中击毙叛军超过1000人,俘虏约3000人,并缴获了大量轻重武器。

事件发生后不久,参与叛乱的领导者之一孙耕晓被执行死刑。与此同时,另一名叛军首领藤田也被抓获并收监。在关押期间,藤田突发急性支气管炎,随后病情恶化转为肺炎,最终在通化监狱中因医治无效而去世。

针对参与叛乱的日本士兵,绝大多数被处以极刑,而年仅十六岁的日籍人员则分批被遣送回日本。与此同时,在1951年的镇压反革命运动中,潜逃的国民党残余势力也被全部追捕归案,并接受了公开审判。通过这些措施,叛乱事件得到了全面有效的解决。

【结语:】

通化叛乱事件对民主政权的形成造成了严重阻碍。幸运的是,当地民众与行政官员团结一致,最终彻底清除了叛乱分子,恢复了社会秩序。值得注意的是,政权更迭时期往往是社会动荡的高发期,这一事件再次印证了这一点。

通化事件的背后与当地政治势力密切相关。国民党为了达到目的,采取了与日本勾结的手段,策划了这场叛乱。如今,日本政界仍有人对此事念念不忘,甚至在一些神社中设立了专门的灵位,供日本人进行祭拜。

评论列表