想象一下,一场关乎国家命运的战争,指挥官却远在千里之外的温暖豪宅里,手握电话听筒"遥控指挥"。这不是电影情节,而是1962年真实发生的中印边境战争中的一幕。当士兵们在零下三十度的雪地里浴血奋战时,他们的最高指挥官却在暖意融融的房间里,把中国军队比作"Hello Kitty"。这种荒诞到让人啼笑皆非的场景,恰恰揭示了一场战争为何会以惨败告终。

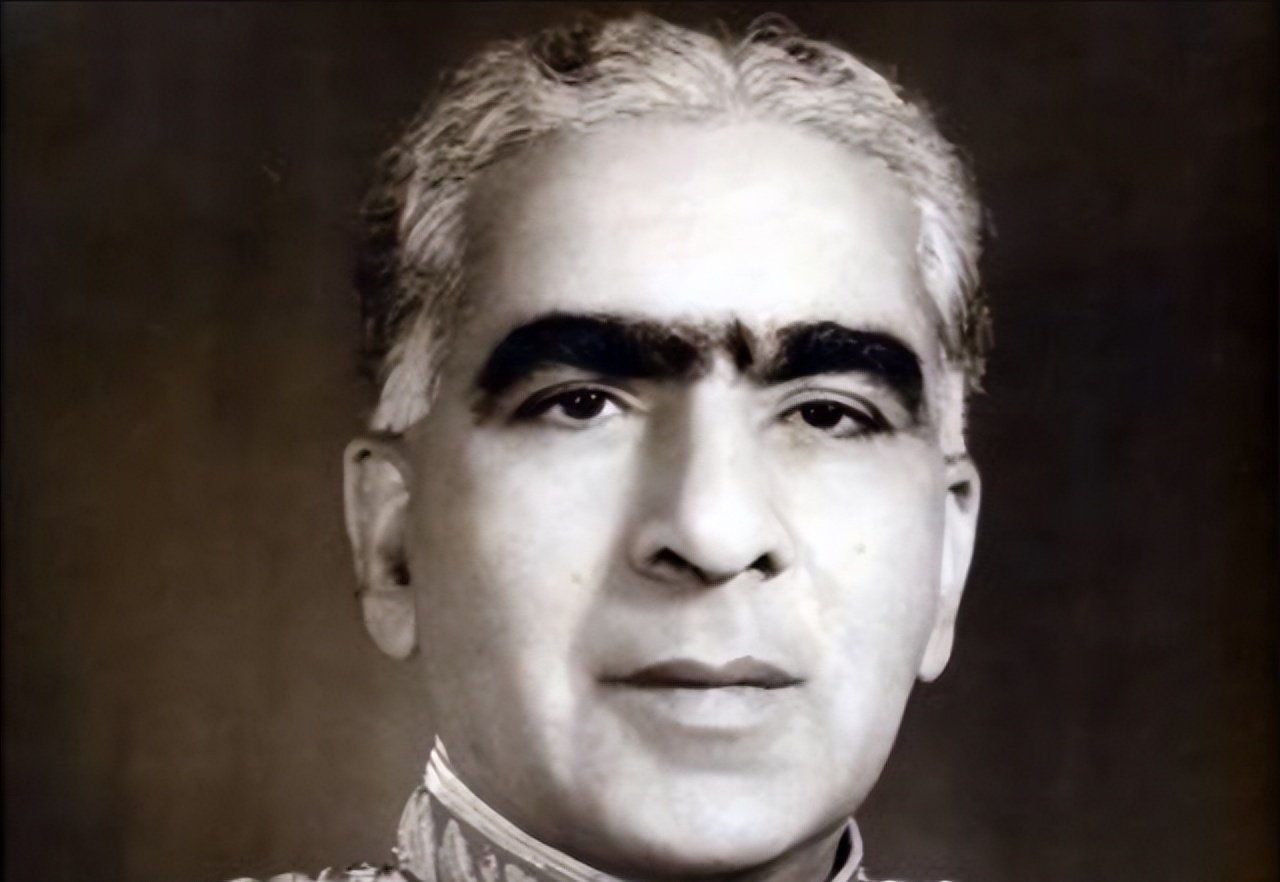

1962年深秋的一个夜晚,新德里富人区的一栋豪宅灯火通明。室内暖气充足,但躺在天鹅绒软床上的布里·莫汉·考尔中将却冷汗直流。他紧握电话听筒,手背上的青筋清晰可见。按理说,这位前线总指挥应该身处几千公里外、气温低至零下三十度的喜马拉雅山脉,与士兵们同甘共苦。然而,这位将军以"肺水肿"为借口,溜回了首都,上演了一场人类战争史上罕见的"床上指挥"大戏。电话那头传来的不是战报,而是前线崩溃的噩耗,这一幕堪称整场战争最荒诞的缩影。

而在遥远的雪山上,那些身着单薄军装、手持老旧武器的印度士兵,正为长官的愚蠢付出生命代价。对中国而言,这场战争是忍无可忍后的反击;对印度来说,则是一场长达数十年的噩梦。后来印度解密的档案显示,那些精英们不愿承认中国军队的战斗力,反而将失败归咎于"内部奸细"。

在他们的反思报告中,列出了五个"不可饶恕的错误",将责任全部推给当时的总理尼赫鲁和国防部长梅农。最令人啼笑皆非的是,首条理由竟然指责尼赫鲁对中国"过于软弱"。这种逻辑实在让人费解。在印度专家看来,尼赫鲁是个接受西方教育的绅士,太重"兄弟情谊",试图用感化中国,甚至愿意让中国实现西藏自治以换取印度承认中国主权。他们称尼赫鲁是把老虎当猫养,心地过于善良。

但这完全是自我安慰。我查阅资料发现,从1951年起,尼赫鲁就在边境问题上不断挑衅,短短三年内在我国领土上蚕食了约9万平方公里土地,相当于一个江苏省的面积。不仅如此,他还为西藏叛乱分子提供庇护。把猛虎当宠物撸,这绝非软弱,而是自寻死路。印度人口中的"软弱",实则是尼赫鲁将中国的克制误解为可欺,以为通过切香肠式的蚕食,中国会一直容忍。

如果说政治上的误判是决策失误,那么用人上的失策就是致命错误。这正是印度反思的第三个重点——尼赫鲁偏爱那些"纸上谈兵的将军"。我们前面提到的考尔中将,就是典型代表。实际上,印度军中不乏能人,如蒂马亚将军、索拉特中将等,他们都是二战时期在缅甸丛林与日军血战的实战派,尤其是索拉特,在全军威望极高。然而,这些人有个"缺点"——太专业,常以军事常识反驳尼赫鲁的不切实际幻想。结果,尼赫鲁和梅农认为他们碍事,将这些职业军人边缘化,转而提拔了考尔这类虽无实战经验但在政坛混得风生水起的"宫廷将军"。当10月20日战争爆发时,考尔的唯一战术就是"生病回首都"。简而言之,数万人的生命,成了几个政客幻想的牺牲品。

当然,这不能全怪那位"逃兵将军",毕竟巧妇难为无米之炊。印度反思的另一个痛点,就是那个自杀式的"前进政策"和捉襟见肘的国防预算。我查看了当年的财政数据,1962年印度的国防开支仅占GDP的2.75%。这点钱,在那个贫困的年代,想要支撑一场高海拔山地战,简直是天方夜谭。然而,在这种缺枪少炮、冬装都凑不齐的情况下,尼赫鲁政府却推行了"前进政策"。这种操作堪称绝妙——他们让士兵在毫无战术价值的地点建立哨所,哪怕是被中国军队三面包围的死地,也要硬着头皮插上国旗。这纯粹是政治投机,完全无视士兵的生命安全。

更荒谬的是,直到战争末期,新德里的指挥系统依然混乱不堪。根据印度档案记载,文官对军事的干预到了令人发指的地步。10月20日前,蒂马亚将军多次提出辞职,试图阻止这种自杀行为,却被尼赫鲁斥责为挑战文官权威。直到中国军队如切豆腐般突破印军防线,不仅拔除据点,还推进到传统习惯线附近,新德里的决策者们才如梦初醒。11月21日,中国宣布单方面停火并主动后撤,这本是大国风范,为和平留下余地。

结果,印度却将此视为"精神胜利"的素材。他们后来的宣传中,把这场溃逃美化为"誓死捍卫领土"的悲壮史诗。这种扭曲的叙事持续了几十年,以至于现在的印度人仍深陷在那个阴影中。回望这段历史,印度总结的教训多是避重就轻。他们始终不愿面对一个根本事实:1962年之所以惨败,不是尼赫鲁心软,也不是选错了将军,而是因为他们触碰了中国主权的红线。当一个国家将邻居的克制视为软弱,把容忍当作可欺时,结局早已注定。无论指挥官是在病床还是战壕,当正义的铁拳挥出,结果都一样。

那年尼赫鲁73岁,这场战争结束后不到两年,他在郁郁寡欢中离世,留下一堆烂摊子。

历史总是惊人地相似,当我们看到某些国家仍在重复类似的错误时,不禁要问:他们真的从1962年的教训中学到了什么?还是说,有些国家注定要在同一个地方摔倒两次?你觉得呢?