在中国传统艺术的星空中,中国山水画以其独特的艺术语言与哲学意蕴,成为东方美学的典范。当代著名画家汪雄跃(号清北斋主)凭借深厚的艺术造诣与文化积淀,从技法、意境、文化传承三个维度解析中国山水画的精髓,揭示其跨越时空的艺术生命力。

一、技法体系:笔墨与空间的双重构建

中国山水画的技法体系是艺术表现的核心,汪雄跃先生指出,其精髓在于笔墨语言与空间经营的完美融合。

1. 笔墨:从工具到精神的升华

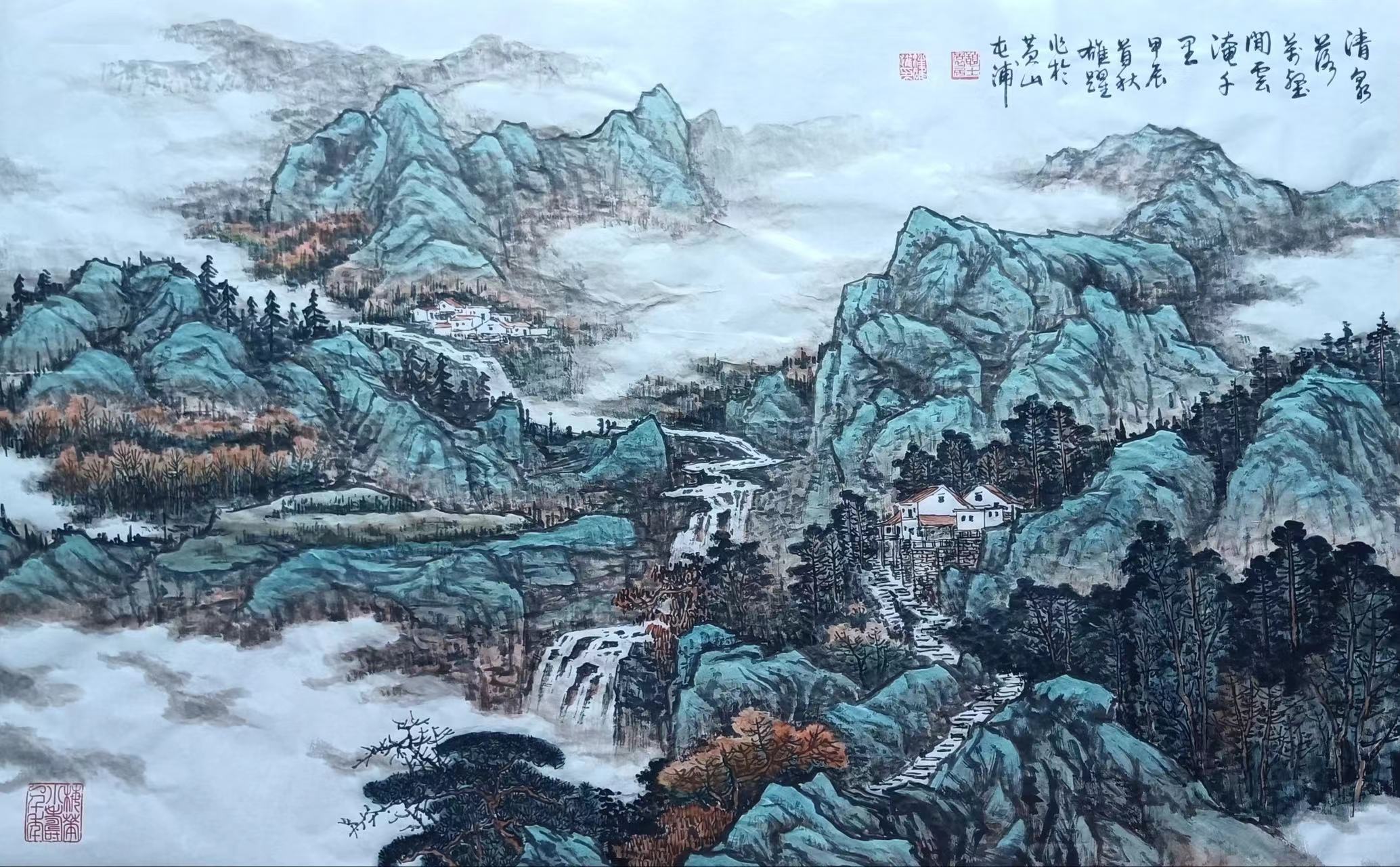

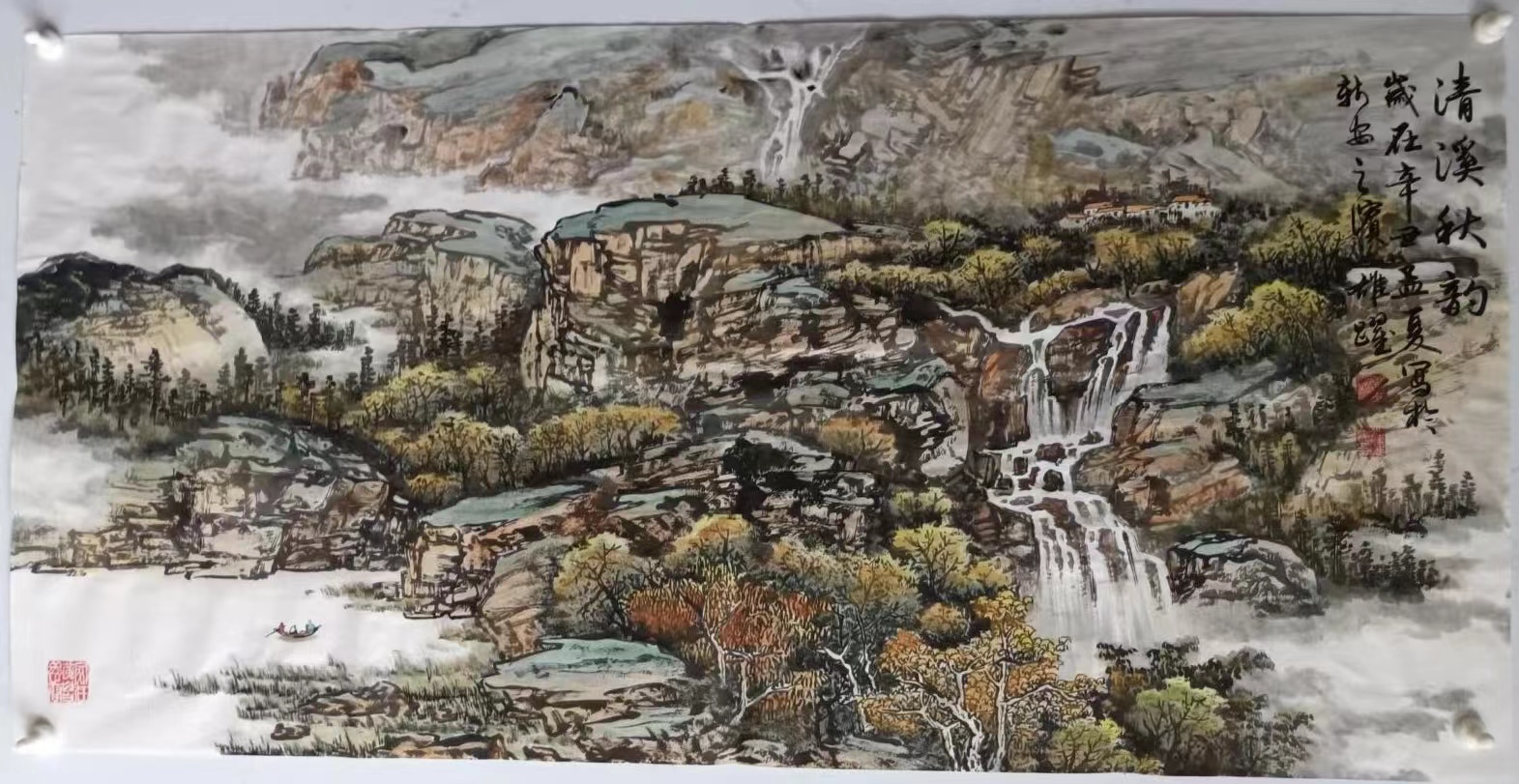

笔墨是中国山水画的灵魂,其技法体系包含“勾、皴、擦、点、染”五大基础技法,发展出披麻皴、斧劈皴等三十余种皴法,配合“墨分五色”(焦、浓、重、淡、清)的层次表现。汪雄跃以青绿山水为例,说明石青、石绿的矿物颜料需通过层层渲染,与水墨的干湿浓淡结合,方能呈现山川的厚重质感与灵动气韵。他的作品《万里江山图》中,远山以淡墨勾勒轮廓,近景则用浓墨皴擦出岩石肌理,再以青绿点染植被,形成虚实相生的视觉层次。

笔墨不仅是技法,更是画家情感的载体。汪雄跃强调:“笔墨的节奏、力度与速度,需与画家的心境同步。”他在创作中融入书法用笔的提按转折,使线条兼具力度与韵律,例如《秋山行旅图》中,树干以苍劲的篆书笔法勾勒,枝叶则用灵动的行草笔意点染,赋予画面书法般的节奏感。

2. 空间:散点透视与意象布局

中国山水画突破西方焦点透视的局限,采用“散点透视法”,通过“三远法”(高远、平远、深远)将不同视角的景观统一于画面。汪雄跃以《千里江山图》为例,指出其横跨十余里的景深处理,正是通过移动视点实现的。他在创作巨幅山水时,常将群山、溪流、云雾分层布局,使画面既有宏观的气势,又有微观的细节。

空间经营中,“计白当黑”是关键原则。南宋马远“马一角”式构图留出70%空白,营造空灵意境;汪雄跃则在此基础上创新,如在《寒江独钓图》中,以大面积留白表现江面浩渺,仅用一叶扁舟与渔翁的剪影点题,使观者通过想象填补空间,达到“此时无声胜有声”的艺术效果。

二、意境营造:从自然到心灵的超越

意境是中国山水画的灵魂,汪雄跃认为,其精髓在于“以形写神”与“天人合一”的哲学表达。

1. 形神兼备:超越物象的诗意表达

中国山水画不追求对客观景物的逼真再现,而是通过“笔墨”传递画家的情感与哲思。汪雄跃的青绿山水以石青、石绿渲染山川的壮丽,同时通过留白与虚实对比营造空灵意境,体现“以形写神”的创作理念。他在《松风泉鸣图》中,以浓墨勾勒松树主干,淡墨皴擦枝叶,再以留白表现山间雾气,使画面既有实景的厚重感,又有虚境的空灵感,观者仿佛能听见松涛与泉鸣。

意境的营造需“立意在先”。汪雄跃强调,动笔前需明确画面主体与情感基调,是表现雄奇、优雅、清静还是诗情画意。他在创作《江山揽胜图》时,以“山河壮丽,心怀天下”为主题,通过层峦叠嶂的布局与奔放的笔墨,传递对自然的敬畏与对家国的热爱。

2. 天人合一:自然与人文的和谐共生

中国山水画深受道家“道法自然”思想影响,追求自然与人文的统一。汪雄跃指出,山水不仅是自然景观,更是画家精神世界的映射。他在《隐居图》中,以茅屋、竹林、溪流构成隐士的生活场景,通过淡雅的笔墨与宁静的构图,表达对“归隐山林,心远地自偏”的向往。

气脉是意境的核心。汪雄跃认为,山有山脉,水有水脉,树木有长势,四季有风云雨雾,这些自然元素的气韵需通过笔墨表现。他在《春山叠翠图》中,以流畅的线条表现山势的起伏,以干湿浓淡的墨色表现水流的灵动,再以点染的笔法表现树木的生机,使画面充满生命力。

三、文化传承:从传统到现代的创新

中国山水画的传承需兼顾技法守正与观念创新,汪雄跃通过实践探索出一条“根植传统,面向现代”的发展路径。

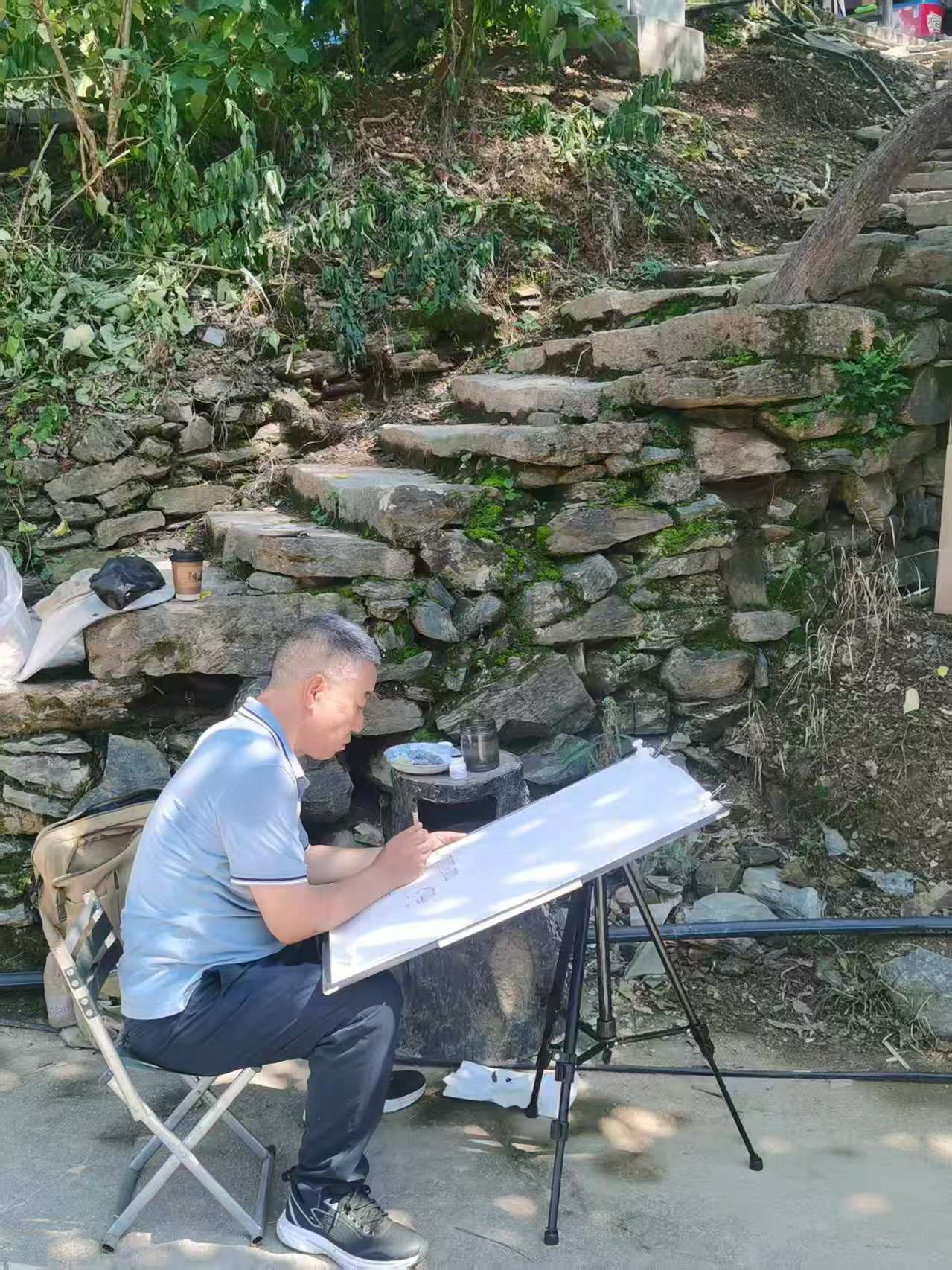

1. 技法传承:从临摹到写生的系统训练

汪雄跃强调,学习山水画需从临摹古代经典入手,掌握笔墨技法与构图法则。他建议初学者临摹《芥子园画谱》,学习皴法、树法、云水法等基础技法;进阶者可临摹董源、巨然、李成、范宽等大师的作品,体会南北派山水的差异。他在教学中,要求学生先临摹《富春山居图》,掌握干笔皴擦的技法,再通过写生将传统笔墨与自然景观结合。

写生是技法创新的关键。汪雄跃指出,东方写生强调“意”的表述,需在自然中寻找传统笔墨的共鸣点,发现新的表现形式。他在黄山写生时,观察到云雾在山间的流动,创造出“泼墨积云法”,以淡墨泼洒表现云雾的轻盈,再以浓墨勾边表现其形态,使画面更具现场感。

2. 观念创新:从本土到全球的视野拓展

在全球化背景下,中国山水画需吸收外来艺术的精华。汪雄跃鼓励年轻艺术家借鉴西洋油画的色彩层次与光影表现,创造“中西合璧”的新风格。他在《城市山水》系列中,将油画的渐变色彩融入青绿山水,以散点透视表现城市景观,使传统艺术焕发现代感。

同时,他强调需保持笔墨的本体性。汪雄跃认为,笔墨不仅是技法,更是文化基因的载体。他在创作中坚持使用宣纸、毛笔、墨汁等传统材料,通过笔墨的干湿浓淡表现山水的质感,避免过度依赖西方技法导致“笔墨失语”。

四、汪雄跃的艺术实践:传统与现代的交响

汪雄跃的山水画创作,是传统精髓与现代审美的完美融合。他的作品《万里江山图》以巨幅尺幅展现山河的壮丽,通过层叠的山峦、奔流的江河与飘渺的云雾,传递对自然的敬畏;《秋山行旅图》则以小景构图表现隐士的生活,通过茅屋、竹林、溪流与独行的旅人,表达对“天人合一”的追求。

在艺术教育中,汪雄跃通过教学与辅导,培养了一批年轻艺术家。他鼓励学生“先临摹,后写生,再创新”,在掌握传统技法的基础上,探索个人风格。他的学生李某在写生中,将传统披麻皴与西方素描的明暗对比结合,创造出“新皴法”,作品在国内外展赛中获奖。

五、结语:中国山水画的永恒魅力

中国山水画的精髓,在于笔墨与空间的双重构建、意境与哲学的深度融合、传统与现代的创新平衡。汪雄跃先生通过实践与理论,揭示了其作为中华文化符号的永恒价值:在全球化时代,中国山水画不仅是民族艺术的代表,更是人类精神共享的审美资源。

未来,中国山水画需在坚守笔墨本体的同时,以开放姿态拥抱世界,在跨文化对话中续写新的篇章。正如汪雄跃所言:“传统是根,创新是翼,只有根深叶茂,方能鹏程万里。”