云涛汹涌吼奔鲸,浩荡中流万里清。

天与神功归禹贡,日凭馀力助王征。

气吞汉将楼船阵,声撼周郎赤壁营。

一苇可航堪利涉,济川端是钓璜生。

这首诗以浩渺海水为宏大背景,将自然之力的雄浑壮阔与人文精神的深刻内涵熔铸于一体。

全诗紧扣海水这一核心意象,从云涛奔涌的磅礴气势写起,进而关联历史上的治水功业与经典战阵,最终落脚于个体在沧海面前的使命担当,在层层递进中构建出一幅自然与人文交织、历史与现实辉映的壮丽画卷,彰显出对自然力量的敬畏与对人类精神的礼赞。

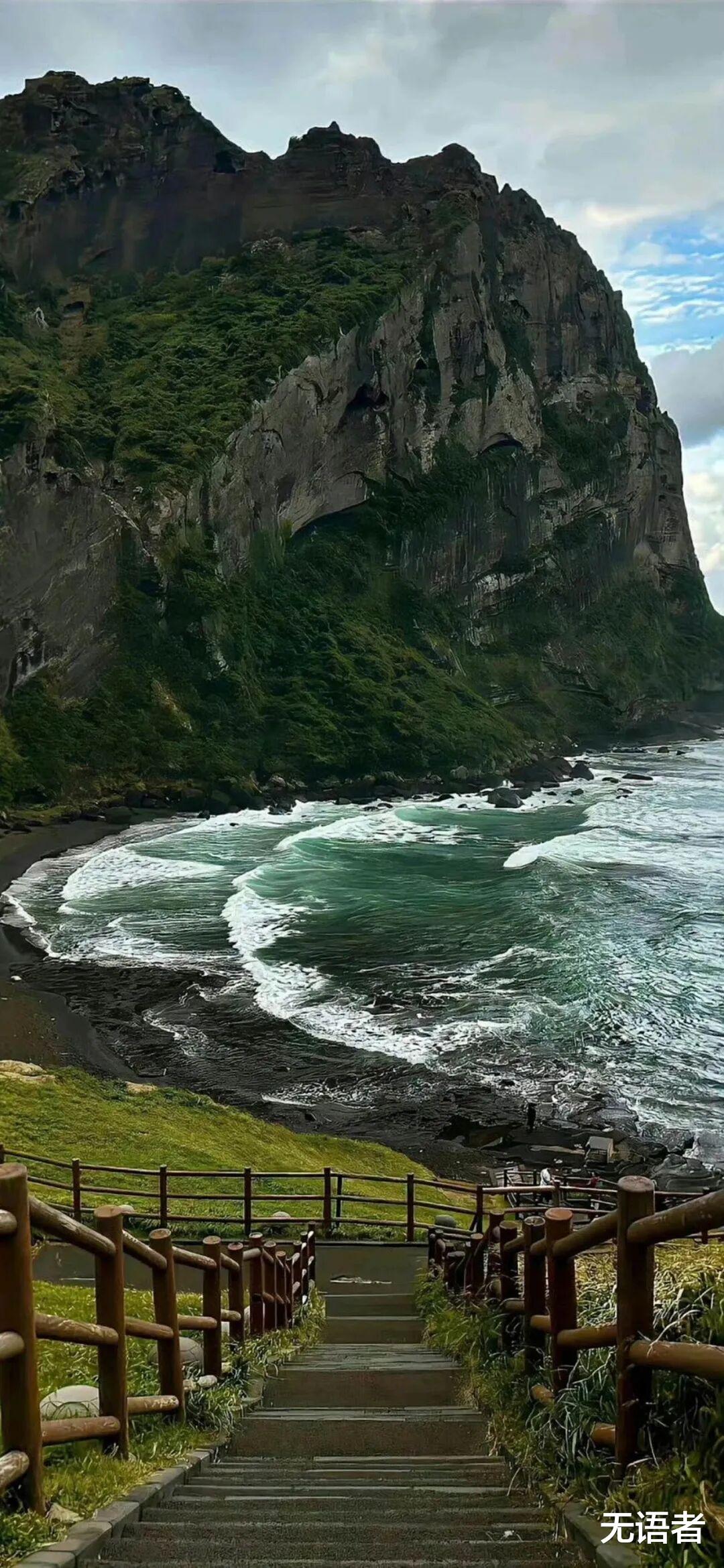

首联“云涛汹涌吼奔鲸,浩荡中流万里清”以极具冲击力的笔触勾勒出大海的狂放姿态。

云层翻滚,如万头巨鲸在海面竞相奔涌,其声势似雷霆轰鸣,仿佛要将天地撕裂。

然而,就在这狂暴的奔涌之中,中流之处却显露出万里澄澈。

这种狂放与静谧的强烈对比,既展现出海水不可抗拒的自然伟力,又暗示着在自然的喧嚣背后,蕴含着一种深邃的宁静与秩序。

就如同大海虽时常掀起惊涛骇浪,但最终仍会回归平静,这种动静相宜的特质,为全诗奠定了雄浑而又深沉的基调。

颔联“天与神功归禹贡,日凭馀力助王征”将视角从自然景观转向人文功业。

“天与神功”赋予治水以神圣的色彩,暗合古代传说中上天赋予大禹治水的神力,使其能够疏导九河、平定水患,成就《禹贡》中所记载的地理秩序。

而“日凭馀力助王征”则以拟人的手法,将太阳的能量视为辅佐帝王开疆拓土的隐形力量。

这里,海水不再仅仅是自然的存在,更成为了推动历史进程、实现人间霸业的重要因素。

它见证了人类与自然的博弈,也承载着人类对秩序与和平的追求。

颈联“气吞汉将楼船阵,声撼周郎赤壁营”通过历史典故的叠加,进一步强化了海水的震撼力。

汉武帝时期的楼船水师,阵容严整、气势恢宏,然而在海水面前,其威严似乎也被削弱;赤壁之战中,周瑜指挥的战船营垒,火光冲天、杀声震耳,但海涛的轰鸣声竟能与之抗衡。

这两句诗以虚写实,将海水的声势与历史上著名的水师战阵相提并论,凸显出海水在自然力量层面的绝对优势。

它提醒着人们,无论人类创造出多么强大的军事力量,在自然的伟力面前,都显得渺小而脆弱。

同时,也暗示着历史的兴衰成败,在自然的长河中,不过是短暂的瞬间。

尾联“一苇可航堪利涉,济川端是钓璜生”笔锋陡转,从宏大的历史叙事回归到个体的精神层面。

“一苇可航”化用《诗经》中的典故,以极简的芦苇之舟象征着突破困境的智慧与勇气。

在浩渺的沧海面前,一叶扁舟或许微不足道,但它却承载着人类跨越自然障碍、实现目标的决心。

“济川”则直指治海的本质,而“钓璜生”用周文王梦熊得璜、姜尚垂钓的典故,暗示真正的治海者需要具备姜太公般的隐士超脱与能臣担当。

他们既要拥有顺应自然、洞察时势的智慧,又要具备勇于担当、积极作为的精神。

此联揭示出海水的终极意义:它既是考验人类勇气的挑战,也是孕育智者、成就伟业的摇篮。

这首诗以海水为独特视角,深入探寻了自然与人文的内在联系。

云涛的狂放与中流的澄澈、神功的威严与一苇的轻盈、战阵的轰鸣与钓璜的静默,多重矛盾在诗中达成奇妙的平衡。

尤其是尾联“济川”的收束,将浩渺的海水内化为个体的精神航道。

当人成为与海水对话的勇者,方能领悟治海不仅是与风浪的搏击,更是对自身局限的超越;当一苇轻舟驶向深蓝,刹那的勇气便与永恒的智慧在潮起潮落间同频共振。

整首诗犹如一部气势恢宏的交响曲,在自然与人文的旋律交织中,奏响了对生命、对历史、对宇宙的深刻思考。