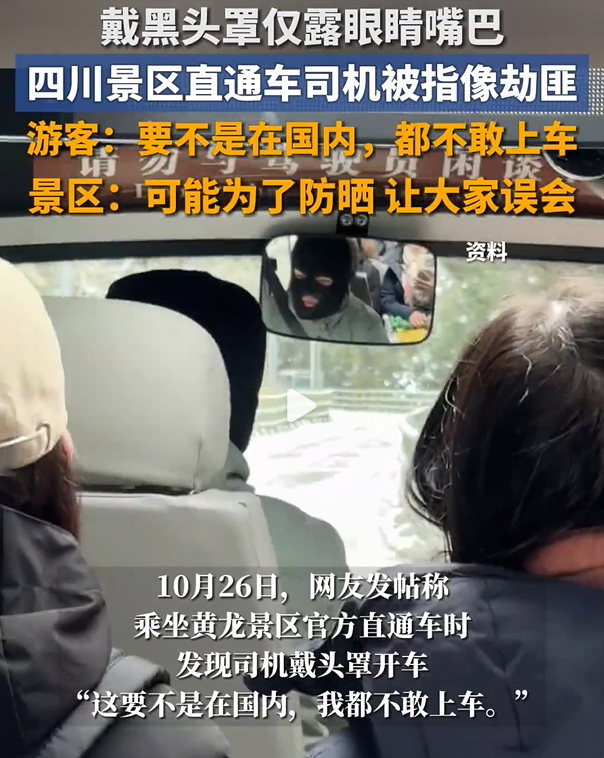

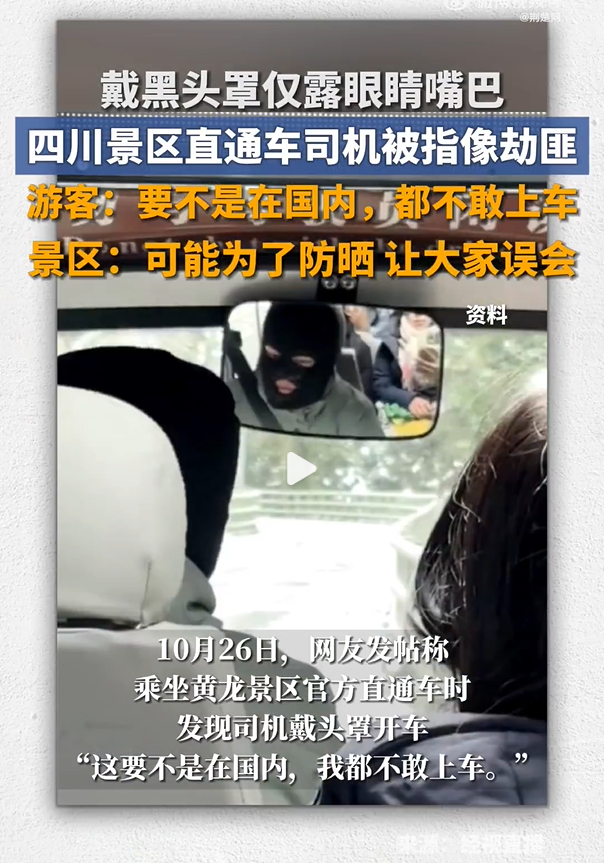

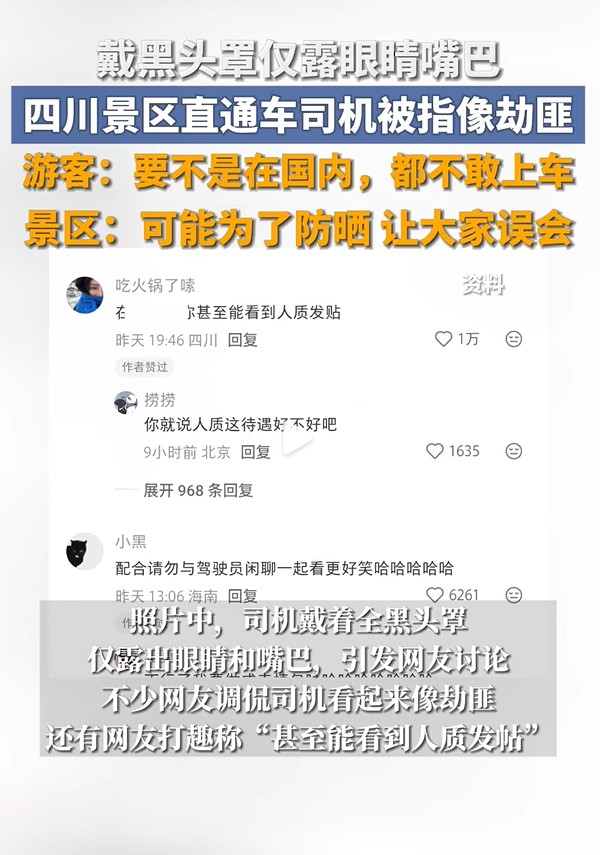

10 月 26 日,四川网友在社交平台分享乘车经历,称黄龙景区官方直通车司机佩戴全黑头罩,仅露出眼嘴,配发照片中司机的 “蒙面” 造型极具视觉冲击力,网友直言 “不是在国内都不敢上车”,迅速引发全网关注。

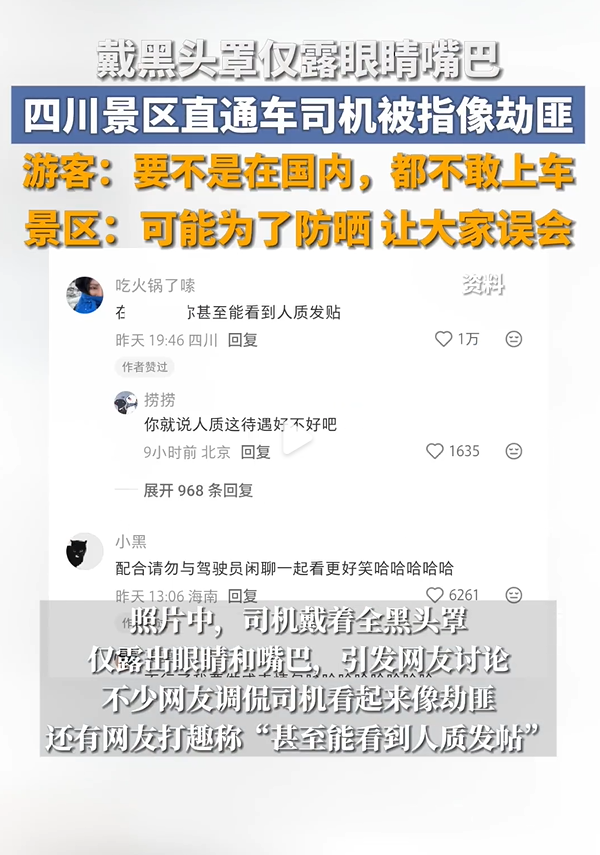

(二)舆论第一波:反差感催生调侃热潮事件初期,网友聚焦头罩造型的 “戏剧性”,大量幽默评论涌现。有人戏称司机像 “电影里的劫匪”,更有脑洞大开的网友打趣 “仿佛人质在发帖”,此类调侃基于中外乘车场景的心理反差,短时间内推高事件传播度。

二、争议升级:防晒刚需与形象争议的碰撞

随着讨论深入,部分网友从景区环境角度切入,为司机的 “奇特装扮” 找到了合理性。黄龙景区平均海拔超 3000 米,在高原环境下,大气层对紫外线的削弱作用大幅减弱,紫外线辐射强度远超平原地区。长期在这样的环境中驾驶,皮肤长时间暴露,不仅容易晒伤,还会加速皮肤老化,增加患皮肤疾病的风险 。

经常在高原地区自驾的驴友小李分享道:“我自己开车进藏的时候,从头到脚捂得严严实实,紫外线真的太毒了,在车里也不敢放松,稍不注意就晒脱皮。” 司机作为在高原频繁出勤的职业人群,面部防晒自然成为了职业防护的刚需。在自驾爱好者圈子里,这种全脸覆盖的防晒头罩是常见装备,它能全方位阻挡紫外线,比普通防晒方式更高效。

(二)质疑声:服务形象是否该 “一刀切”然而,理性分析并未让质疑声完全消散。不少人站在游客体验和景区服务形象的角度,表达了不同看法。景区直通车作为游客接触景区服务的 “第一站”,司机的形象直接影响游客对景区的初始印象。全黑头罩尽管有防晒功效,但在视觉上给人强烈的距离感和不安感,与大众期待的亲和、可靠的服务形象大相径庭。

游客张女士表示:“我一下车看到司机这打扮,心里‘咯噔’一下,瞬间对这次旅行的安全感打了折扣,虽说知道可能是防晒,但总归觉得不太舒服。” 从游客反馈来看,并非反对司机防晒,而是希望在满足防晒需求的同时,也能兼顾服务形象。有网友提议,可以选择浅色头罩,减少压抑感;或是定制带有景区标志、特色图案的头罩,既实用又能展现景区文化,消除游客的视觉误会 ,让服务与防护达到平衡。

三、官方回应:从核实到反思的服务链路

面对舆论热潮,10 月 27 日,黄龙景区管理方与运营方阿坝旅游网迅速做出反应。景区直通车由合作车辆公司运营,双方当即针对网络曝光图片中的车辆展开全面核实 。一旦确认涉事车辆属于官方运营范畴,将即刻向车辆所属公司反馈,严格处理相关事宜。这一高效回应,清晰界定了景区与运营方的责任,表明其对舆情的高度重视,也让公众看到景区解决问题的决心,在一定程度上缓和了紧张的舆论氛围。

(二)成因推测:防晒为主,保暖为辅在回应中,官方工作人员深入分析了司机佩戴头罩的原因。基于景区特殊的地理环境,司机戴头罩 “大概率为防晒”,高原地区强烈的紫外线对长期户外工作的司机而言,是皮肤健康的 “隐形杀手”,头罩成为他们日常工作中的必要防护装备。同时,工作人员也提到高原昼夜温差大,头罩在夜晚或清晨气温较低时,能起到一定的保暖作用。但官方也诚恳承认,此类防护措施因外观给游客造成误会,释放出后续将积极改进服务细节的信号,为事件解决指明方向。

四、行业启示:旅游服务细节的 “放大镜效应”

此次黄龙景区司机戴头罩事件,犹如一面镜子,清晰地映照出旅游服务中 “实用” 与 “体验” 之间微妙的平衡关系,也为整个旅游行业敲响了重视服务细节的警钟。在旅游服务领域,任何一个看似微不足道的细节,都可能被无限放大,成为影响游客口碑的关键因素。这一事件让我们深刻认识到,旅游服务早已不再局限于提供基础的功能性服务,而是朝着更加注重游客体验感的方向发展。

在旅游服务的实际场景中,许多景区已经敏锐地捕捉到这一趋势,并积极采取行动。部分景区为工作人员推出了统一设计的防晒服饰,这些服饰不仅具备卓越的防晒功能,能有效抵御紫外线的侵袭,满足员工在户外工作时的防护需求,还巧妙地融入了品牌元素。比如,在防晒服上印上景区的标志、特色图案或宣传语,让游客在看到工作人员的着装时,能够迅速联想到景区,增强对景区的认同感和信任感。这种将实用性与品牌展示相结合的做法,无疑是一次成功的尝试,为游客带来了更加优质、贴心的服务体验。

受黄龙事件的影响,未来景区很可能会重新审视服务人员装备的 “视觉管理”。在选择服务人员的装备时,不再仅仅关注其功能性,而是会更加注重装备在视觉上给游客带来的感受。从服装的颜色、款式到配饰的选择,都会经过精心设计,力求在满足工作人员实际需求的同时,展现出景区的独特形象和服务理念,让游客在每一个接触点都能感受到景区的用心和专业。

(二)舆情应对:从被动解释到主动优化在此次事件中,虽然景区官方的回应较为及时,在一定程度上缓解了舆论的压力,但整体上仍停留在 “解释现状” 的层面。这种被动的应对方式,虽然能够暂时平息风波,但无法从根本上解决问题,也难以真正满足游客对优质服务的期望。

业内资深人士建议,景区不妨以此次事件为契机,化被动为主动,建立更加细致、完善的服务标准。例如,制定专门的司机着装规范,明确规定司机在工作时应穿着的服装款式、颜色以及配饰要求,确保司机的形象符合景区的服务定位;提供多样化的防晒装备选项,除了传统的防晒头罩,还可以引入防晒帽、防晒面罩等不同类型的防晒产品,让司机根据自身需求和喜好进行选择,同时也能满足游客对服务形象的不同期待。

景区还可以充分利用官网、社交媒体等平台,提前向游客科普高原防护知识。制作详细的图文教程或视频,介绍高原地区的紫外线强度、防晒的重要性以及各种防晒措施的使用方法,让游客在出行前就对高原防护有充分的了解和认识。这样不仅能够增强游客的自我保护意识,减少因对高原环境不了解而产生的误解和担忧,还能体现景区的专业和贴心,提升游客对景区的好感度。通过这些主动优化的措施,景区能够将被动的舆情转化为服务升级的宝贵契机,实现旅游服务质量的全面提升,为游客带来更加满意、舒适的旅游体验 。

五、后续展望:从争议到优化的服务进化

随着事件持续发酵,预计景区与运营方将加速核查进程,若确存在形象争议问题,可能在短期内推出临时替代方案,如提供浅色防晒面罩、要求司机佩戴工牌等,并通过官方渠道公布整改措施,安抚游客情绪。

(二)长期思考:构建 “可见的安全与舒适”此次事件为旅游行业提了个醒:在高紫外线、严寒等特殊环境中,服务人员的防护装备需兼顾 “功能性可视化”。未来或可推动相关行业标准出台,让防护措施既实用又 “顺眼”,实现游客体验与员工关怀的双赢。事件终会平息,但留给旅游行业的思考仍在继续 —— 当 “头罩” 摘下,露出的不仅是司机的面容,更是景区对服务细节的雕琢之心。在游客体验日益精细化的今天,每一个看似微小的服务触点,都可能成为影响口碑的关键变量。

声明:本文内容由AI生成,图片来源于网络,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除!

评论列表