文 |史迁今若在

编辑|史迁今若在

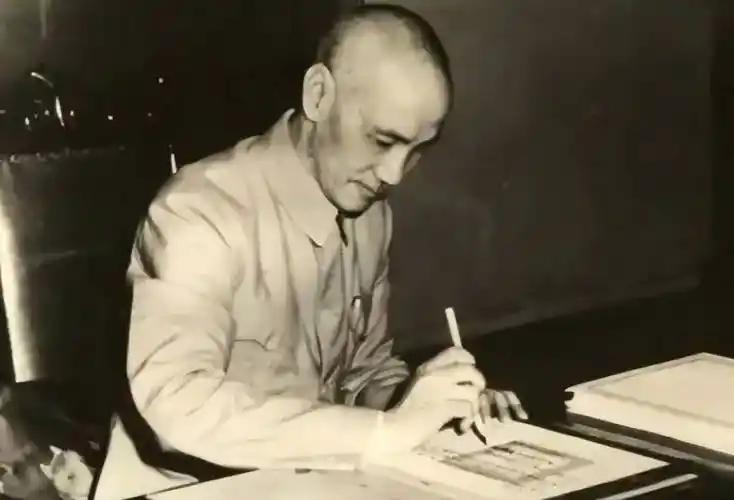

卫立煌这个名字,在国际舆论场里并不算响亮,却曾登上美国《时代》周刊,被点名为“中国的常胜将军”。

有意思的是,这位在抗日战场上狠打日本侵略者的国民党大将,到了内战阶段,却在东北战场对蒋介石的命令“装聋作哑”,宁可背锅,也不肯把战火推到更多中国人头上。

一位被叫作“七路半将军”的人,前半生砍杀得毫不手软,后半程却满是“留手”的痕迹,这种反差,把他的人生放进今天的国际视野里,就有了一种格外鲜明的中国味道:抗外敌可以不惜血火,打同胞就要掂量良心。

卫立煌先被世界看到,是在抗日战场上。抗战爆发,他率第十四军在保定以北死扛日军板垣师团,拼了二十多天,把一支日本精锐磨得不轻。

紧接着,他担任忻口会战总指挥,守的就是太原北大门。这一仗,中方付出近十万人的伤亡代价,把日本军队拖住一个多月,日军被打死打伤两万多人。

战场上血流成河,背后却有国共配合作战的身影,八路军夜袭阳明堡机场,炸掉二十多架日机,让日军的空中优势当场“刹车”。这些冷冰冰的数据,支撑了《时代》周刊给他的评价,也定下了他在国际社会眼中的第一张名片:中国正面战场上敢硬碰日本的指挥官之一。

他和八路军的关系,是理解“七路半将军”这个称号的关键。1938年,他在战场被日军包围,选择借道延安。到了延安,不仅见到毛主席,还亲眼看到老百姓夹道欢迎,气氛热烈,不像一个“被官方宣传成麻烦分子”的队伍。

从那以后,他不再简单接受国民党内部那套“反共”叙事,心里有了自己的衡量。回到部队,他直接签手令给八路军送去一百万发步枪子弹、二十五万枚手榴弹,还有一百八十箱牛肉罐头。

在当时的政治气候里,这绝对不是顺水人情,而是顶着压力的选择。这种做法,让他的部队在别人眼里“离八路军只差半步”,所以才有了“七路半将军”的说法。

在对外作战上,他并没有“半步”的含糊。1943年,他接任中国远征军司令长官,面对的是被日军切断的滇缅公路。那条路,对当时的中国来说,是通向国际援助的生命线。

没有它,抗战后期的物资就会被掐断,国际社会给的武器、药品、粮食都进不来。他带队从滇西发起反攻,路难走,仗更难打。

松山战役就是最浓缩的一场,中国军队围着日军一千多人据点不停死磕,牺牲了七千七百多名官兵,最后还是靠挖坑道、塞进三吨TNT炸药,一声巨响把日军坚固工事掀翻,才算拿下来。

战役结束,他率部继续推进,在1945年年初同驻印军在芒友会师,滇缅公路重新接通,生命线再度畅通。这个结果,国际上很清楚,这是一场用生命堆出来的反攻,对于当时苦撑的中国战局,是实打实的支撑。

抗战一结束,局势立刻翻篇。枪声刚停,蒋介石就以“考察欧美”的名义,把他的兵权收走,让他远赴欧洲。表面是“出国见见世面”,实际含义并不复杂。

卫立煌不是黄埔系,与八路军来往密切,又在正面战场上积累了声望,这些因素放在国民党高层的权力格局中,难免被视为“有点不太好控制”。

他的军事才能当时已经得到国际承认,但对蒋介石来说,能打仗是一回事,是不是听话又是另一回事。这种拉开距离的安排,折射出国民党内部对有独立判断的将领并不放心,也为他后来的“被请回东北”,埋下了伏笔。

内战风暴越刮越大,东北成了关键战场。1947年前后,国民党在东北节节败退,陈诚留下糟糕局面抽身而走,蒋介石急需一位还能镇住场面的将领。

卫立煌远在法国,电报连发不回来,蒋介石只好派人一轮又一轮地登门游说,甚至连陈诚的妻子都上阵“做工作”。

这种架势,把一种无奈摆在台面上:从蒋介石的角度,还能指望的,也就剩下这些打过硬仗的“老牌将领”。卫立煌在这种压力下回国,接受东北“剿总”总司令的职务,看上去是“复出”,实际是拖着对内战早就不顺眼的心情,再次走上战场。

走上东北战场前,卫立煌先做的事情,不是给上司拍胸脯,而是通过苏联大使馆和地下党渠道,向中共中央递话,表达一种态度:愿意在能力范围内配合,尽量避免把战场扩大到不可收拾。

如果把他的人生分成“对外”和“对内”两个章节,这一步,等于把后半段的路标立清楚了。

他既不是准备“投诚”那一套,也不是想做戏,而是想留出一点空间,在内战中为减少中国人的伤亡做些实事。

到了东北,他发现传说中的“重兵在手”,远没有那么乐观。纸面上国民党还有五十五万兵力,打散在长春、沈阳、锦州三块地方,各自为战,很难互相照应。

他在沈阳能直接指挥的,也就三十来万人,而且内部早已士气不振。要他在这种局面下,既守沈阳,又出兵南下解围,还是全线进攻,几乎就是让一支本就疲惫的部队做“不可能三角”的选择。

这样的军事现实,为他后面的每一次“拖一拖”“顶一顶”,提供了一个冷静的背景:他不是手握坚固防线仍蓄意不动,而是看得很清楚,内战根本打不出理想结局。

辽沈战役爆发后,矛盾被推到最尖锐的一点。解放军包围锦州,蒋介石飞到北平亲自督战,希望通过东北一战挽回大势。他不断催促卫立煌从沈阳出兵解锦州之围,要求“立刻行动”。

卫立煌给出的回应很直接,沈阳勉强自保,没有多余力量南下。他在正式军事会议上,面对顾祝同的现场督促,也没有改口。这一“硬顶”,在蒋介石看来,是典型的延误战机,在许多国民党旧部的回忆里,也常被描述成“十三日贻误戎机”。

从操作上看,这确实让国民党在东北彻底失去主动权,从价值判断上看,他选择把有限资源放在减小伤亡、保住城市,而不是扩大战火,逻辑非常清楚。

蒋介石不甘心,只好换一种方式绕开他,直接给廖耀湘下达命令,要求其率部南下突围。卫立煌没有公开唱反调,却在后勤环节悄悄“踩刹车”,只批给廖耀湘大约够一星期使用的燃料和弹药。

结果很现实,部队推进缓慢,始终缺乏足够的保障,进退两难,最后被包围,全军覆灭。有人指责他“故意卡脖子”,也有人认为,他显然不想把更多人推向没有胜算的战场,选择在后勤上限制战役规模。无论立场如何,廖耀湘兵团的结局,客观上让辽沈战场的天平再也拉不回来。

在葫芦岛,他又做了一件看似“多嘴”的事。他专门跑去找侯镜如,反复劝对方不要贸然发动强攻,认为这样只会换来大量无谓牺牲。

这种劝说,对外界而言,是“消极作战”,对他自己心里那条线来说,则是延续一贯态度:对外敌可以硬拼,对本国士兵和普通百姓,能少死一个就少死一个。

他对联勤总司令也下达过意味很重的嘱咐,不准破坏沈阳兵工厂,原本准备用来炸毁工厂的炸药,干脆被扔进河里。

城防司令被交代,要把两百万市民的安全摆在首位,而不是在撤退时搞“焦土政策”。这些细节,都和“剿总总司令”的职务要求南辕北辙,也让他和一般意义上的国民党高级将领明显区分开来。

辽沈战役以国民党全面失利告终,卫立煌难以逃开问责。蒋介石把东北失败的主要责任扣在他头上,批评他延误战机,

从1948年11月到1949年1月,把他关在南京的私邸里软禁。外界看去,这是一位“罪臣”,未来极可能在政治清洗中被悄无声息地处理掉。

就在这种危险的气氛里,他注意到了一个看似矛盾的信号:自己被列入中共战犯名单。按照常规理解,战犯名单意味着清算和严惩,他却说“我有救了”。这个反常的反应,说明他非常清楚双方的棋路,也清楚自己的历史记录。

他知道自己在抗战时期对外敌的战绩,中共中央有完整掌握,他在内战中对进攻命令的种种“打折扣”,也一样不会被忽视。既然被纳入整体处理范围,就意味着未来仍有解释空间,而不是人生一笔勾销。这种对形势冷静的判断,让他在软禁阶段保持相对镇定。

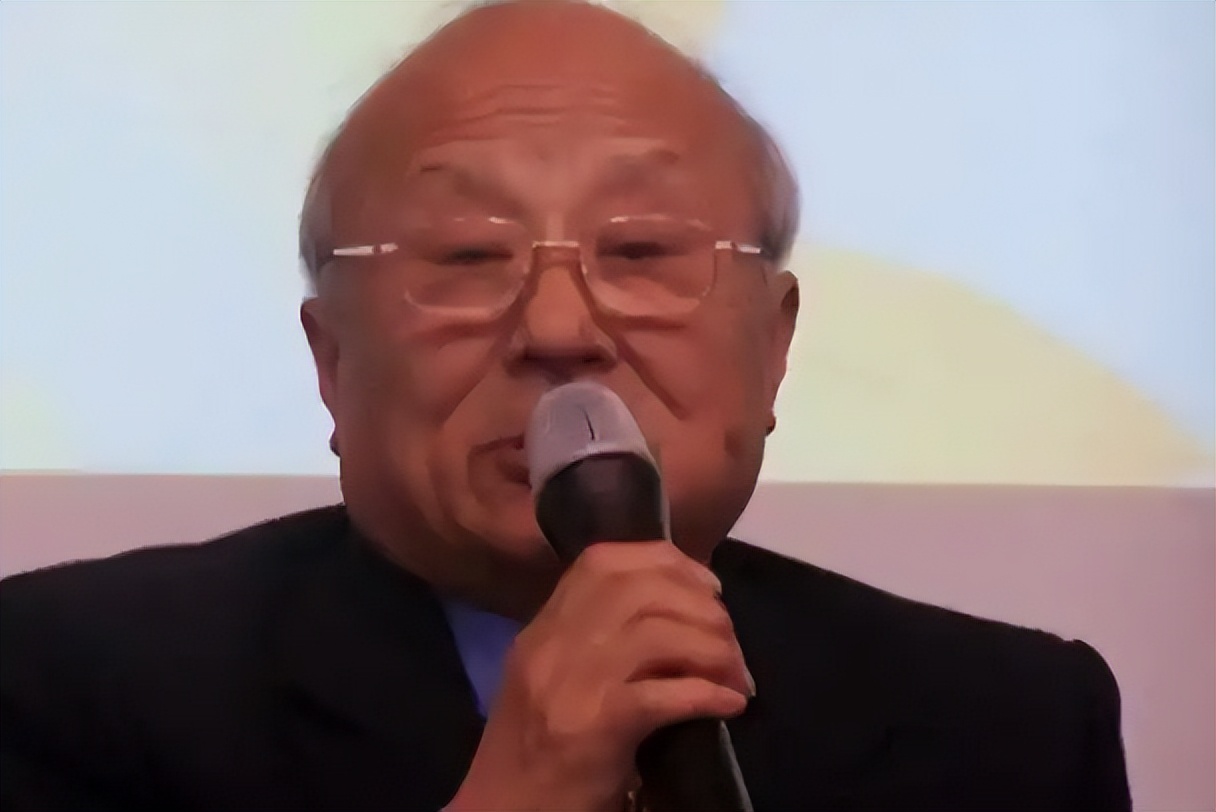

形势很快再次转向。李宗仁担任代总统后,开始释放部分政治人物,卫立煌抓住时机离开南京,最终到达香港。1955年,在周总理安排下,他从香港经澳门回到大陆。

毛主席对他的评价是“有爱国心的国民党军政人员”,这句话既有历史回顾的意味,也在国际层面向外界传达一个信号:中国不会一概否定曾经站在对立面的所有人,而是用立场和行为来区分,谁在关键时刻把枪口对准侵略者,谁拒绝向同胞开火,就有机会被历史记录在靠前的位置。

卫立煌的一生,在外界眼中有不少拐点:抗战打得硬气,内战打得“消极”,前半程是刀锋,后半程像缓冲垫。但把这些节点放在同一坐标系里,会发现他并没有频繁变向,而是始终把矛头对准侵略者,把尺度留给同胞,用自己的方式把“有爱国心”四个字落到了实处。

今天回看这段历史,不是为了翻旧账,而是为了提醒自己,国家立场高于党派算计,人民生命重于短期输赢。当我们在国际舞台面对纷乱局势时,这种从抗战岁月延续下来的价值判断,依旧构成了中国态度的底色:对外维护主权和尊严,对内珍惜每一份来之不易的安稳。