文\张占峰

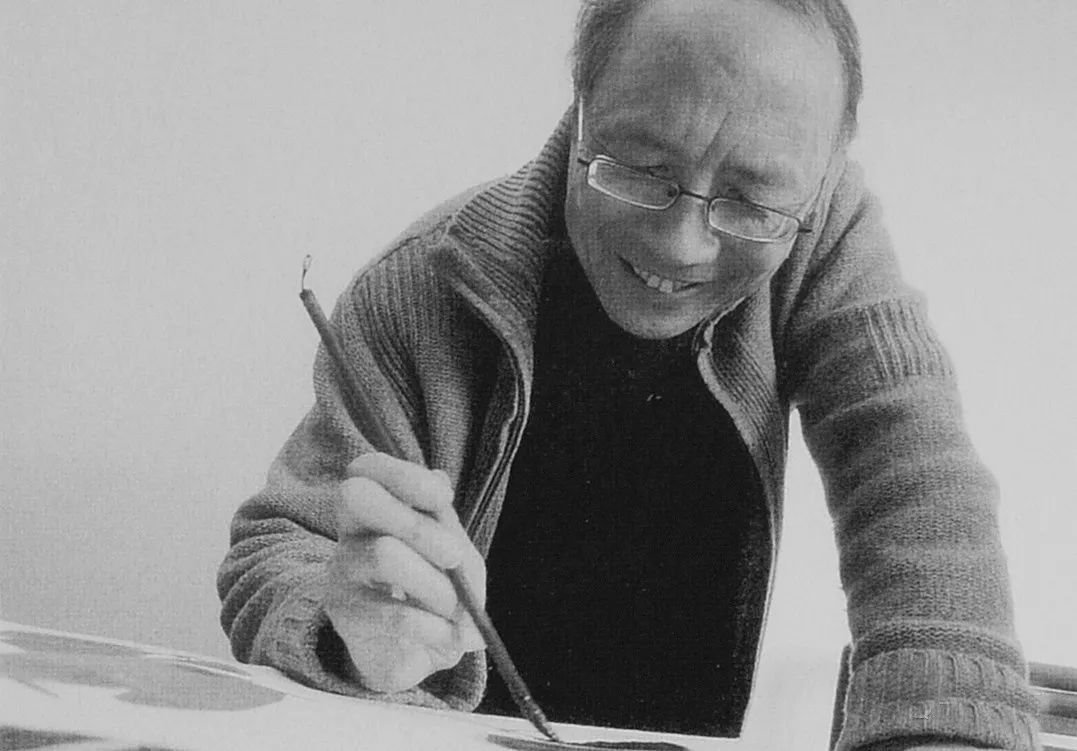

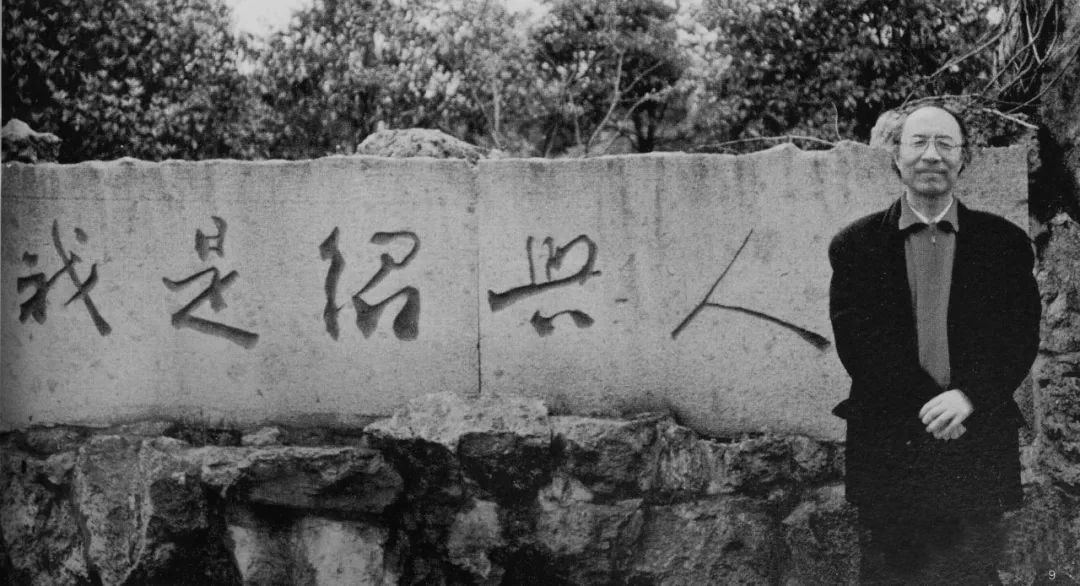

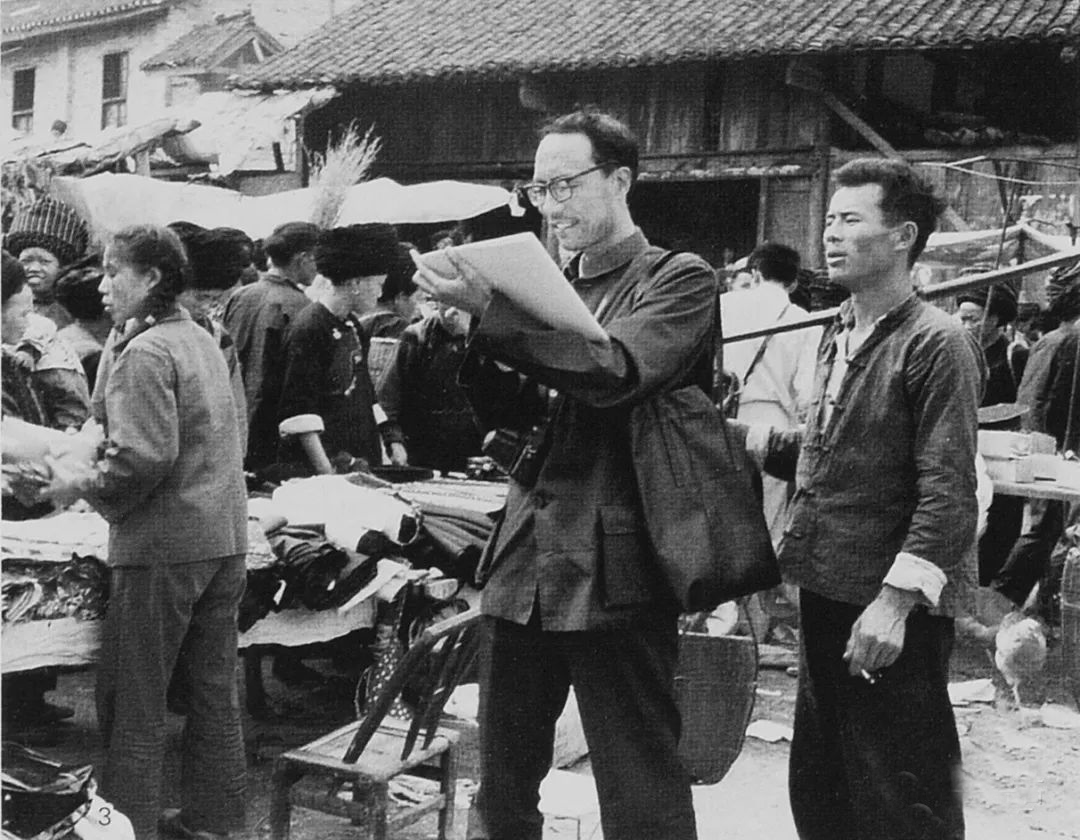

在中国当代中国画坛,张桂铭是一位以独特艺术语言打破传统桎梏、构建个性化美学体系的重要艺术家。他生于浙江绍兴的文化沃土,毕业于中国美术学院中国画系,又在上海中国画院的专业环境中深耕多年,深厚的学术积淀与丰富的创作实践,让他既能精准把握传统中国画的笔墨精髓,又能敏锐捕捉现代艺术的审美脉搏,最终形成了兼具传统意蕴与时代气息的艺术风格。从《画家齐白石》的人物塑造到《天地悠悠》的意境营造,再到《荷满塘》的生命赞歌,张桂铭的作品始终以“静”为底色,以“新”为追求,在笔墨、色彩、构图的创新探索中,为当代中国画的发展提供了极具价值的艺术范式。

张桂铭的画作,首当其冲的艺术特质便是“静”。这种“静”并非死寂的沉寂,而是一种需以宁静心境品味的审美境界,如同细品香茗,初尝平淡,再品则回甘悠长。这份“静”的实现,与他对构图的精妙把控密不可分。在传统中国画的构图体系中,“经营位置”历来被视为核心,但张桂铭跳出了对单体形象完整性的执着,将重心转向整体造型的和谐与严谨,以极简的视觉元素构建出极具张力的画面空间。他的作品中,往往仅用数个或数十个单体元素——可能是几片荷叶、几枝枝干、几只禽鸟,便能组合成一个不可分割的完美整体。

这种“增之一分则嫌繁,减之一分则嫌陋”的构图逻辑,让每一个视觉元素都拥有了不可替代的价值,若随意拿掉一枝半叶,画面的美感便会瞬间失衡;若强行增添几笔,又会陷入臃肿繁琐的困境,恰如古人所言“无一字无来处”,张桂铭的构图也达到了“无一笔无用处”的境界。

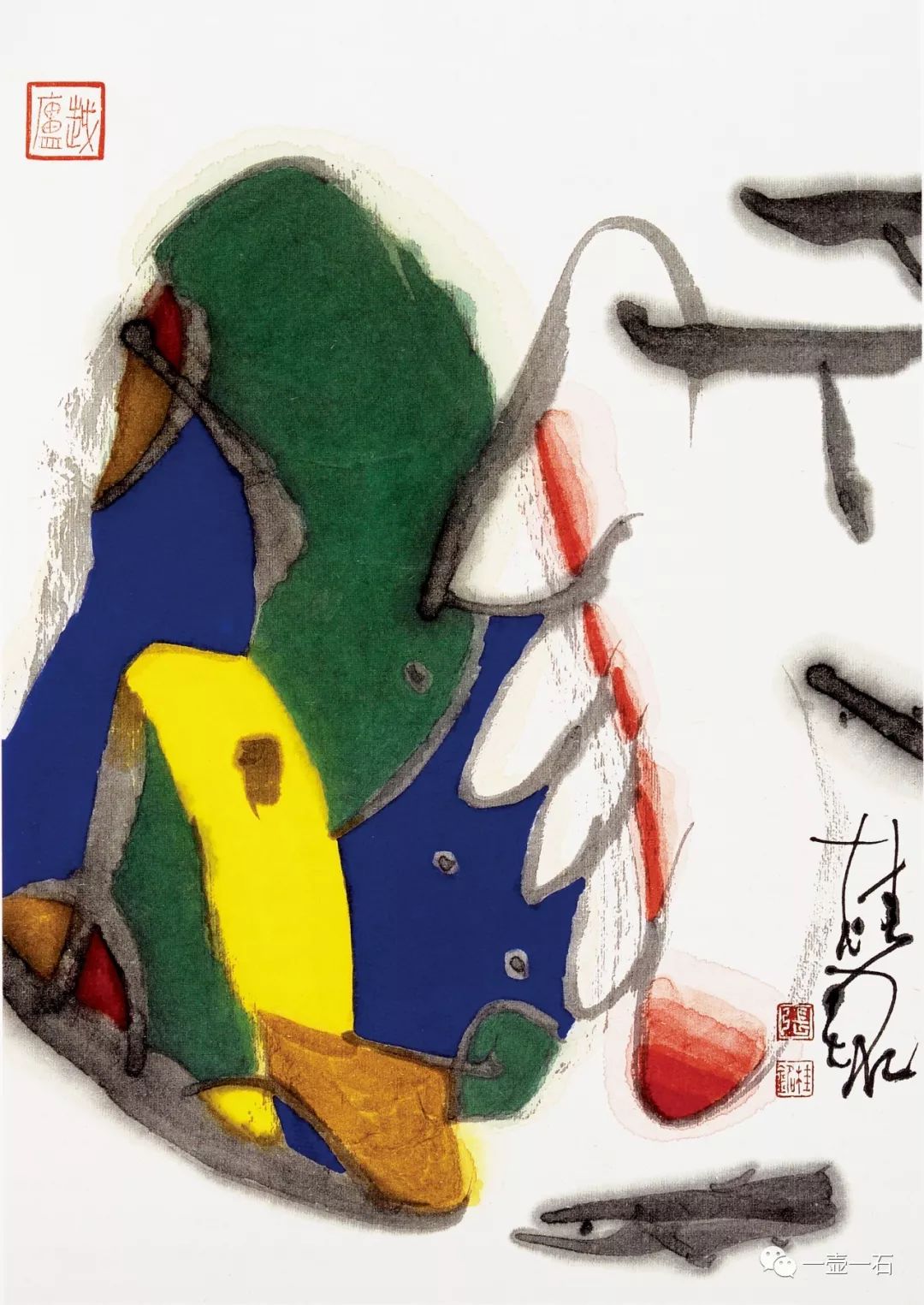

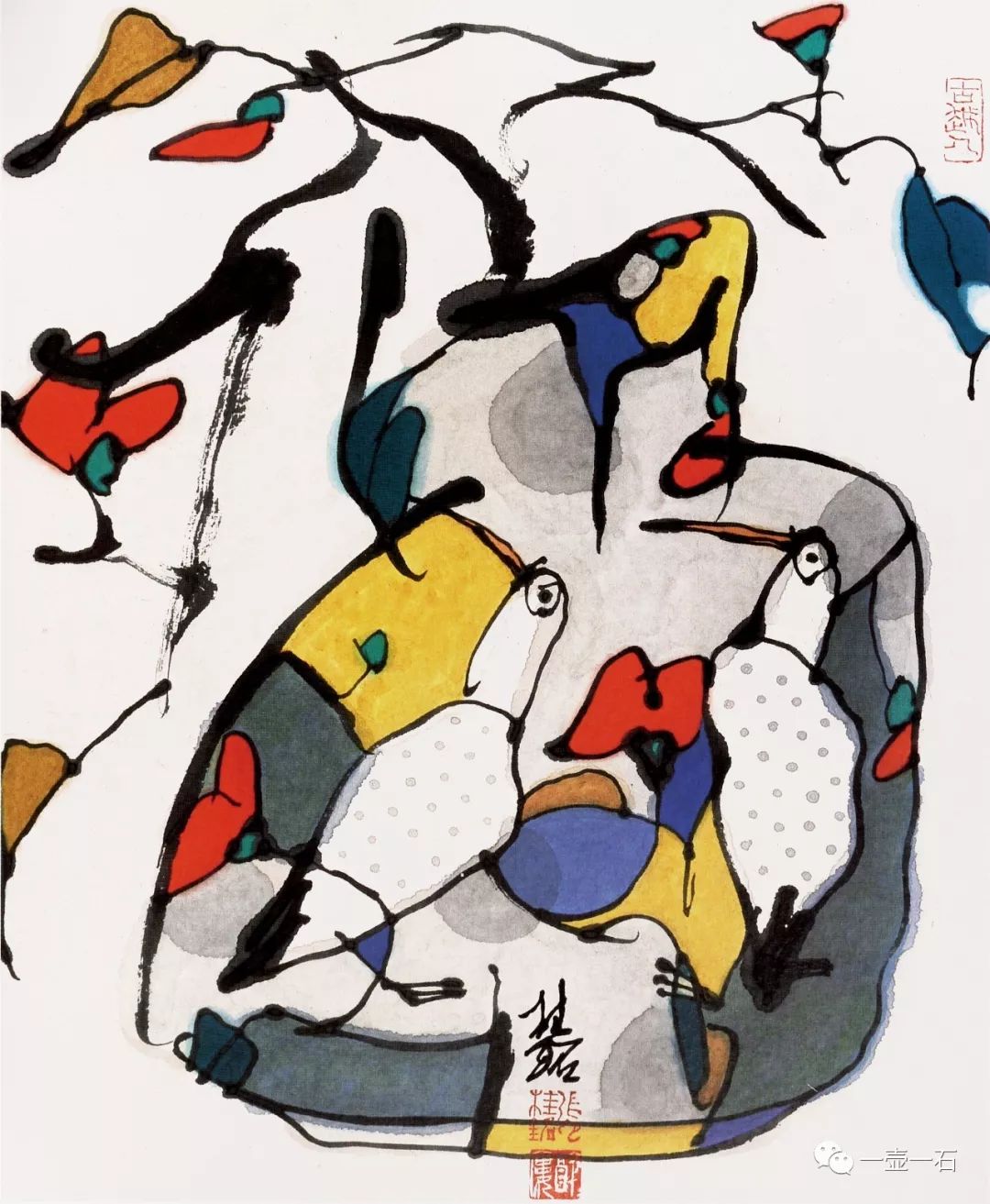

这种构图审美与现代抽象绘画的形式语言高度契合,张桂铭以“点”“线”“面”为基本视觉单位,将小叶化作灵动的“点”,枝干化为舒展的“线”,花与果实构成饱满的“面”,通过三者的巧妙搭配,营造出均衡且富于变化的画面节奏。画面中,纵横交叉的树干将空间分割成形态各异的空白,这些空白并非毫无意义的“虚无”,而是与具象的花、叶、果、鸟相互呼应的“有”,它们如同乐曲中的休止符,为画面增添了可供想象的留白,让观者在反复玩味中感受到“虚实相生”的东方美学意境。

《林间幽禽》便是这一构图理念的典范之作,在正方形的画幅中,花鸟集中于下半部分,“点”的灵动、“线”的婉转、“面”的厚重相互交织,形成曲折而舒畅的视觉动线;右侧一行题词自上而下贯穿画面,巧妙地将上部的空白与下部的具象景观联结为一个有机整体,这种打破传统中国画“边角构图”“全景式构图”的创新手法,在当代中国画创作中极为少见,既保留了书法与绘画结合的传统文人画特质,又赋予了画面现代感的视觉平衡,让“静”的画面中涌动着无声的韵律。

线条是中国画的灵魂,张桂铭对线条的探索,既扎根于传统书法的笔墨体系,又融入了个性化的艺术表达,形成了极具辨识度的线条语言。在传统中国画中,中锋用笔是主流选择,因其能保证线条的圆润、厚重与稳定,而张桂铭却不囿于此,他大胆运用侧锋、偏锋乃至散锋,让线条摆脱了单一的表现形态,拥有了更丰富的质感与情感张力。他曾直言“中国书法里有最好最丰富的线条”,这份对书法线条的深刻认知,成为他笔墨创新的核心支撑——在他的作品中,我们能清晰窥见传统书法线条的经典范式:“屋漏痕”的自然苍劲、“折钗股”的刚柔并济、“吴带当风”的飘逸流畅、“高山坠石”的厚重力量,以及“曹衣出水”的细腻贴体。这些源于书法的线条美学,被张桂铭巧妙转化为绘画语言,让每一根线条都兼具“写”的韵味与“画”的功能。

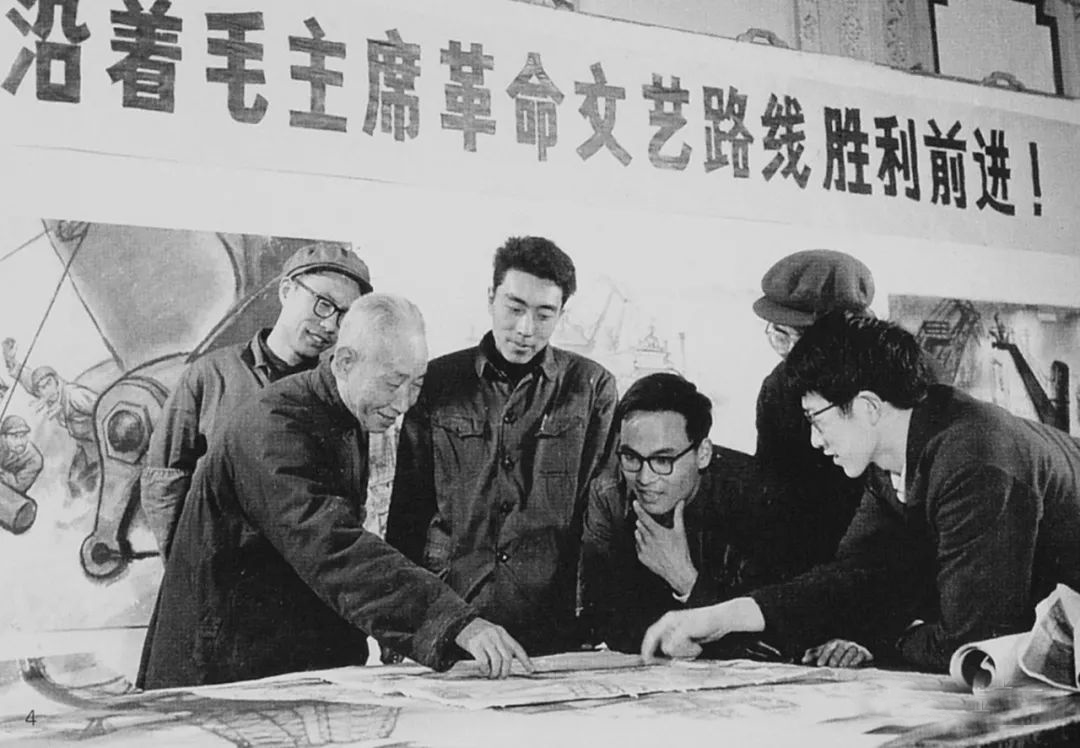

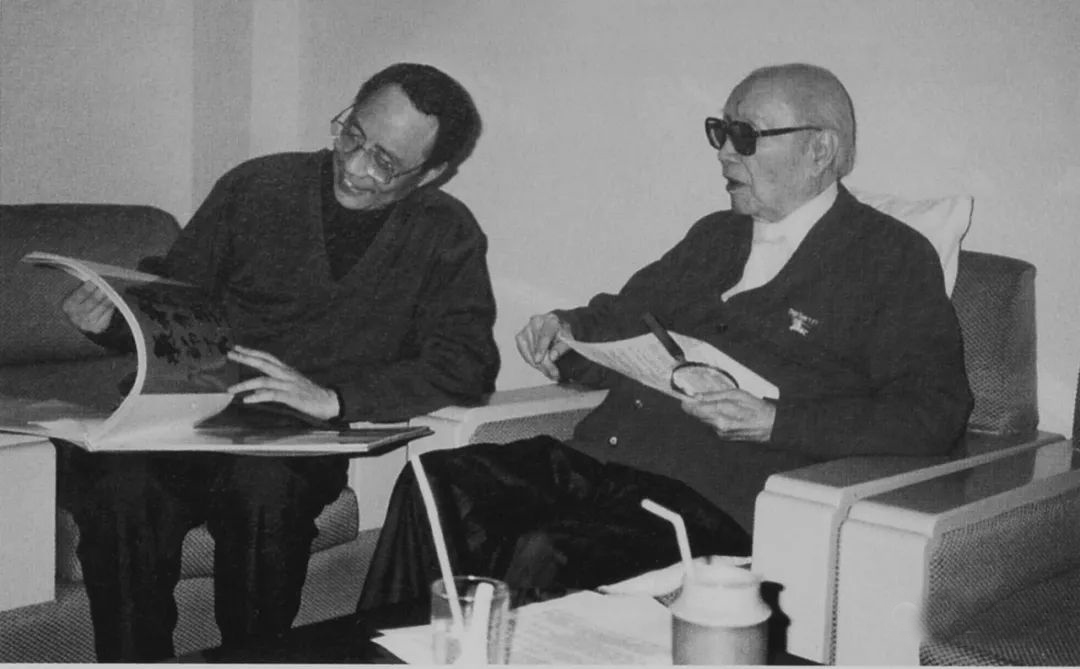

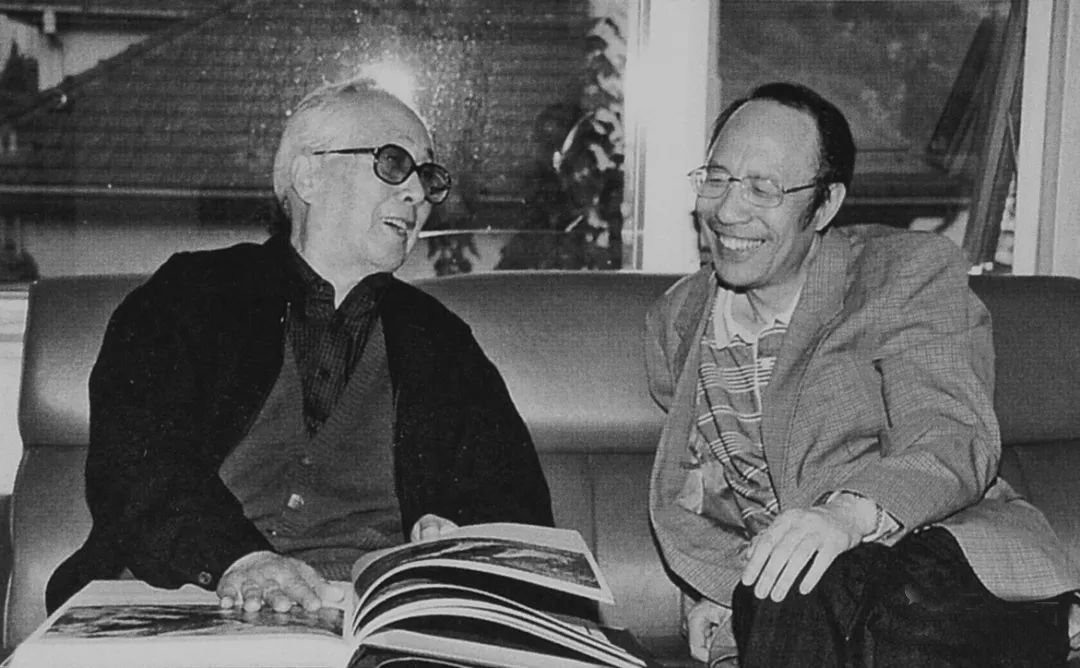

张桂铭的线条探索,始终离不开对传统大师的学习与借鉴。他早年以画玉兰花见长,而齐白石“删繁就简”的线条功夫,成为启迪他艺术思路的关键。齐白石画花卉,总能以极简的线条勾勒出物象的神韵,摒弃多余的细节,追求“以形写神”的境界,这种艺术理念深深影响了张桂铭的线条表达。程十发大师曾精准指出:“对你产生影响的,就是你画过的两个人”,这两位大师便是八大山人与齐白石。八大山人的线条简练冷峻,暗含孤高之气,其“少少许胜多多许”的艺术追求,让张桂铭领悟到线条的精神内涵;而齐白石的线条质朴生动,充满生活气息,其“妙在似与不似之间”的造型理念,又为张桂铭的线条注入了鲜活的生命力。

在具体作品中,张桂铭的线条风格更是灵活多变,尽显书法入画的魅力。《蓝瓶玉兰花》中,他的用线由浓至渴,墨色逐渐变淡,线条似断还连,却始终保持着遒劲中蕴含坚韧的质感,即便墨色已近枯竭,仍能传递出“神完意足”的艺术效果,将玉兰花的清雅高洁表现得淋漓尽致;《彩瓶花卉》则展现出截然不同的线条气质,运笔迅疾果敢,挥洒自如,狂草式的线条充满动感与激情,每一笔都似随心而发,却又在法度之内,这种充满张力的线条语言,不仅凸显出花卉的蓬勃生机,更传递出画家亲近自然、热爱生活的内心世界,实现了“借花咏怀、以美悦人的初衷”。张桂铭的线条创新,从未脱离传统书法的根基,而是在对传统的解构与重组中,让线条成为连接古今的艺术桥梁。

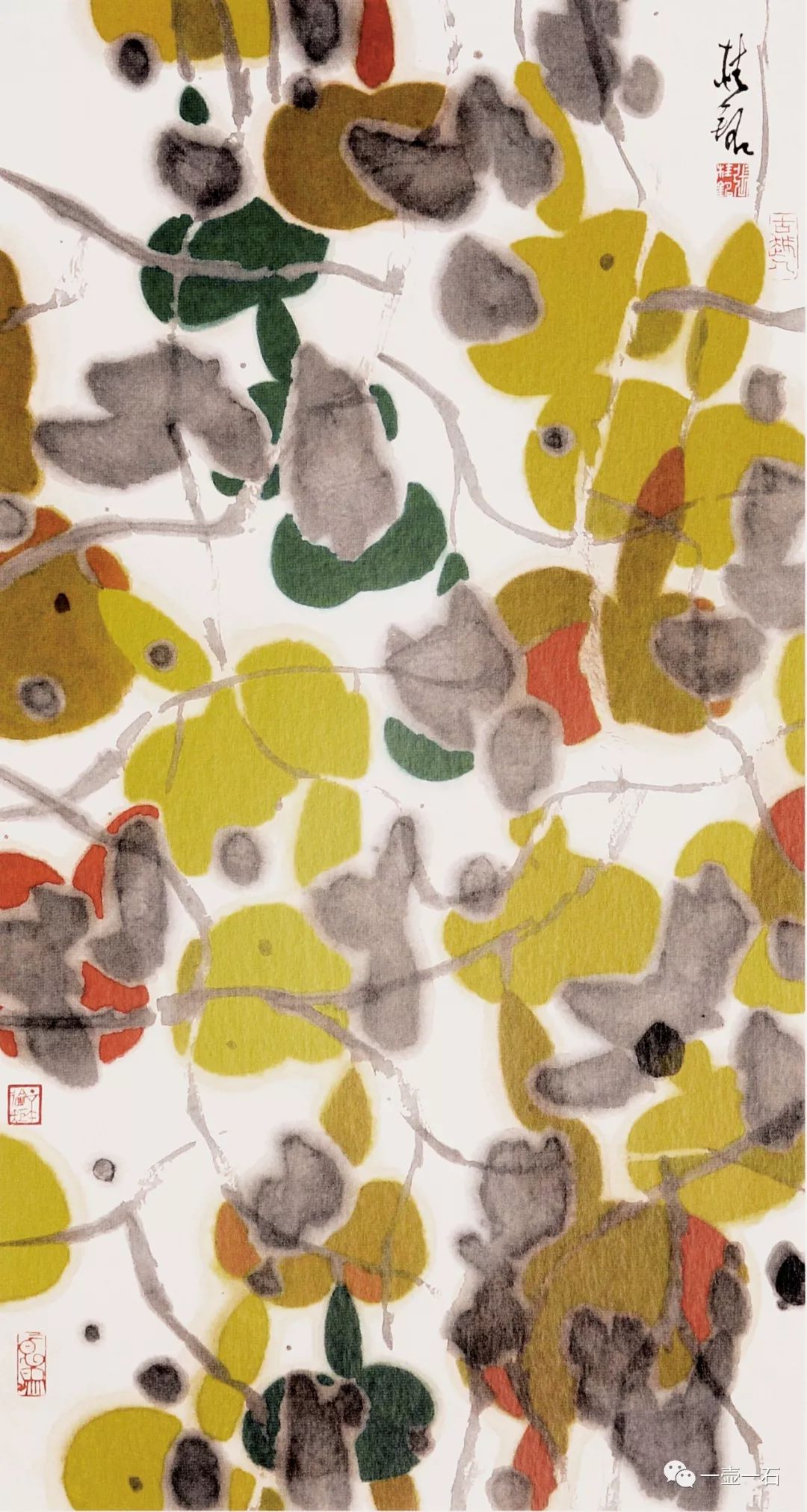

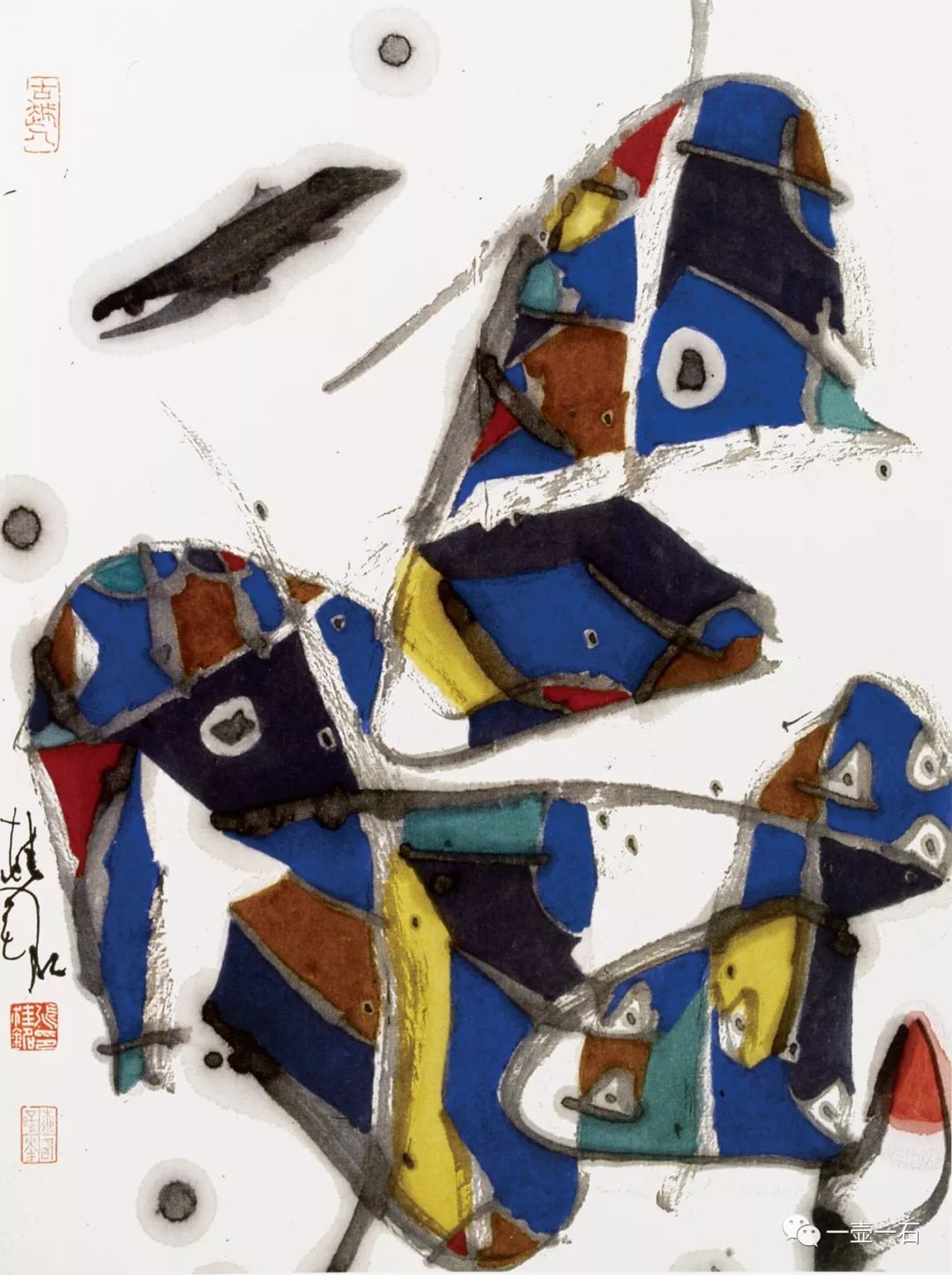

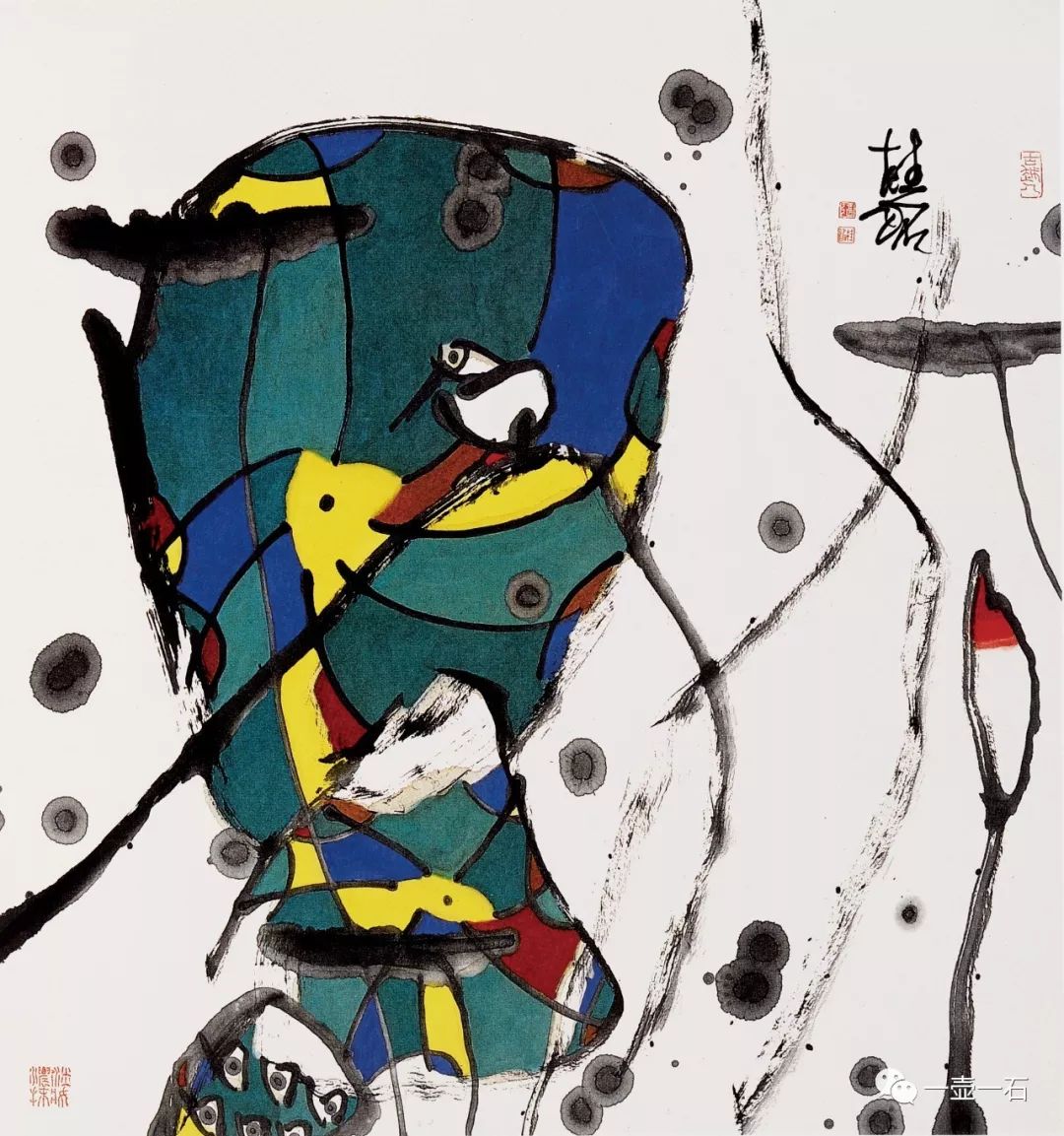

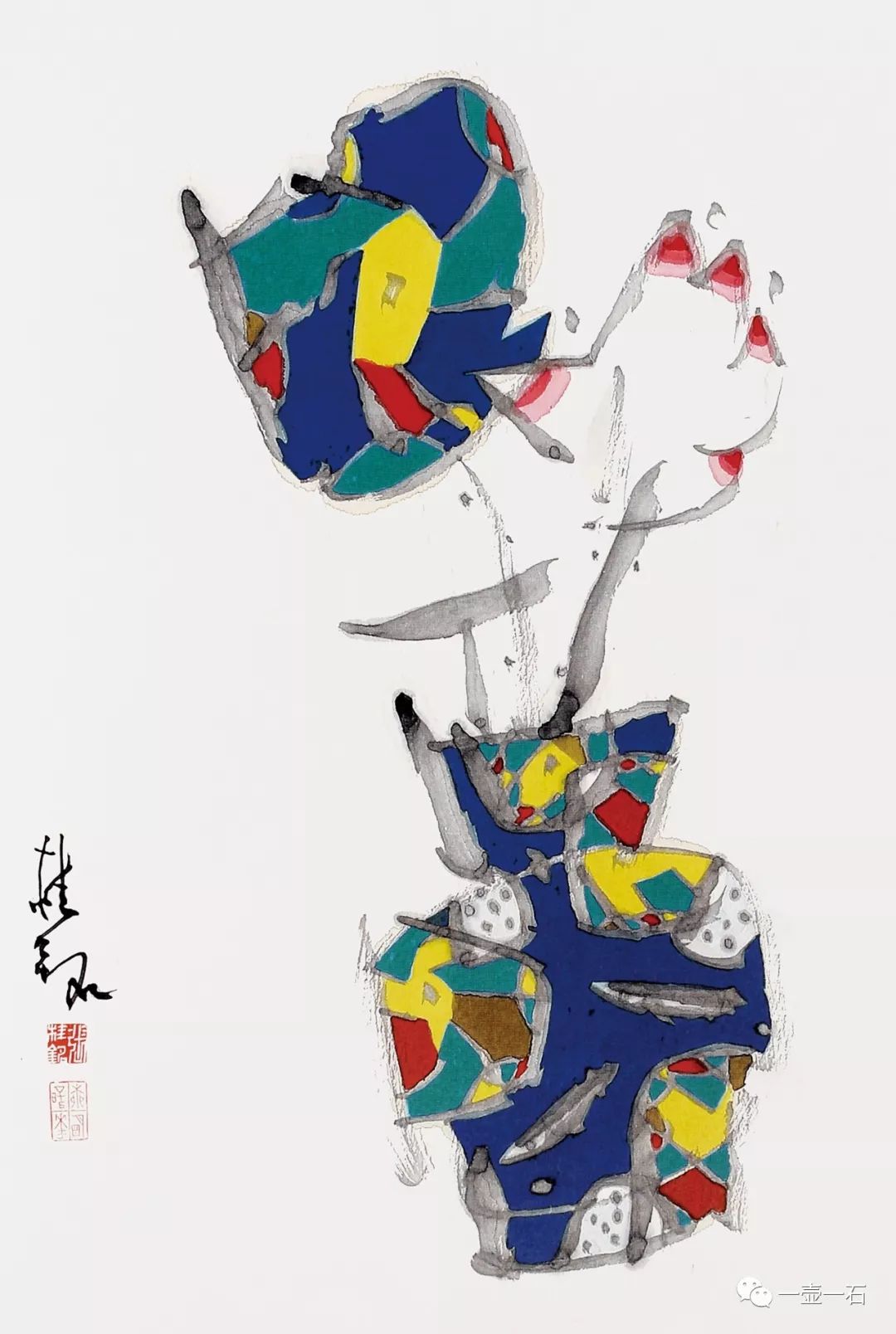

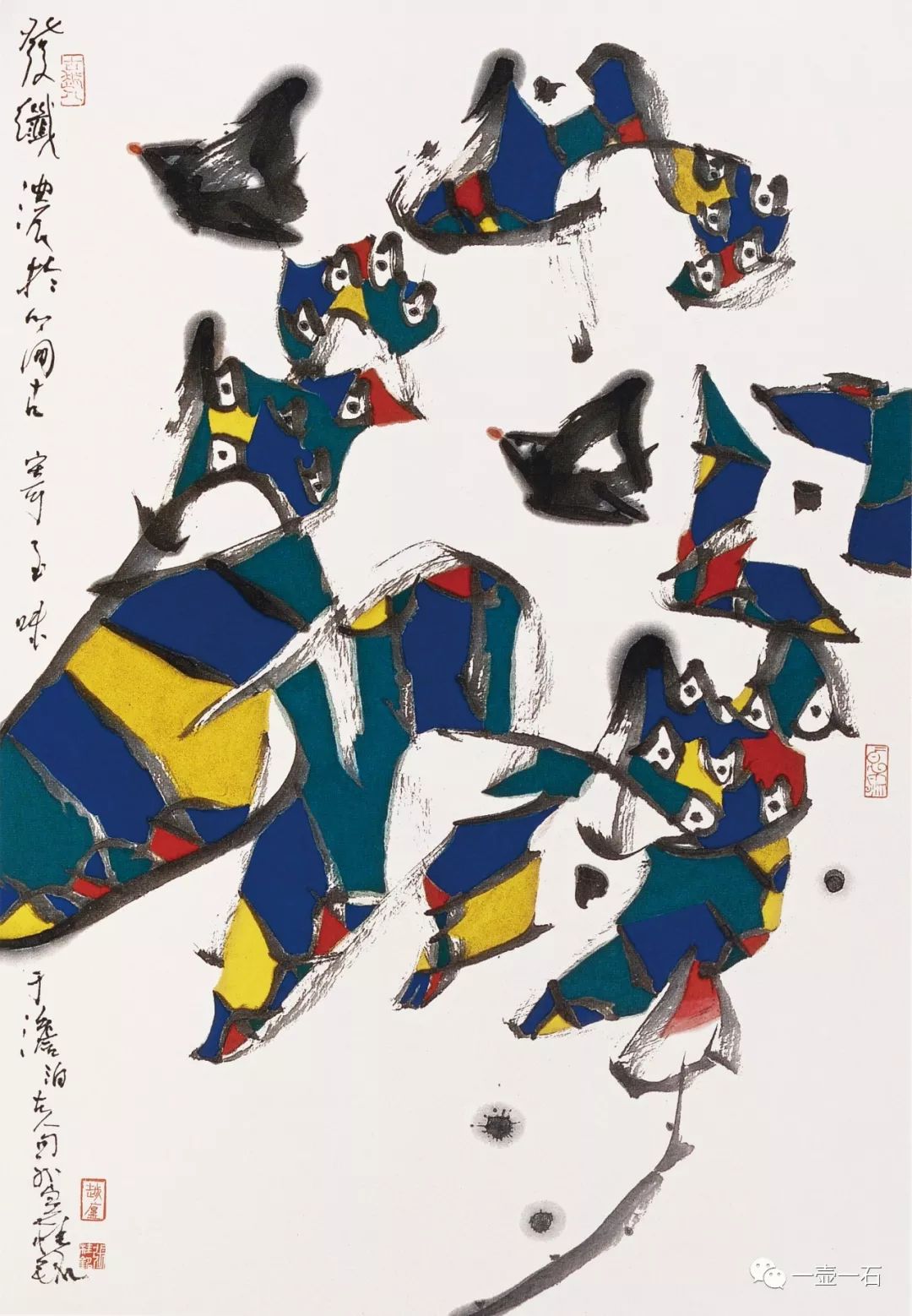

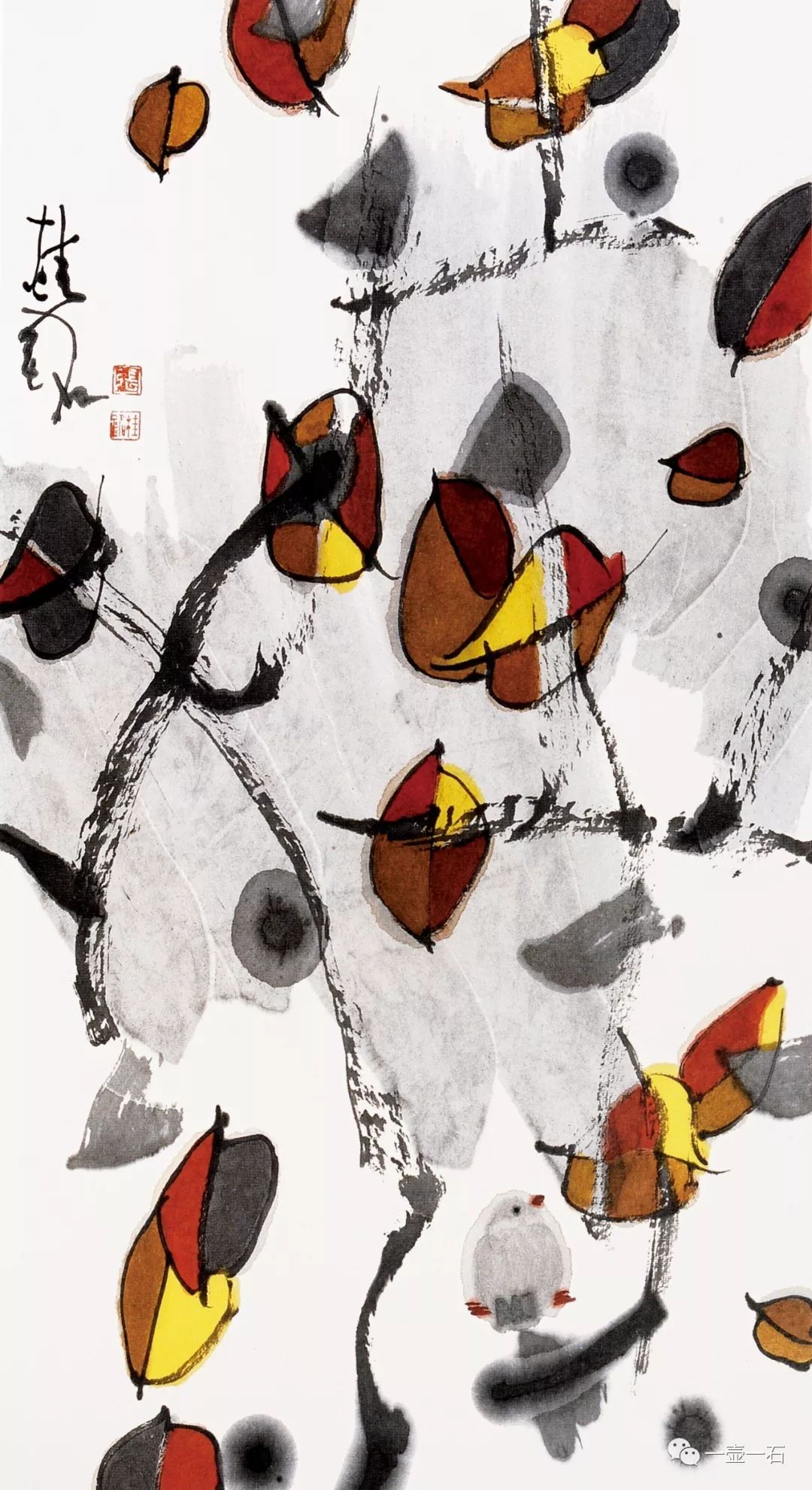

在传统中国画的色彩体系中,“随类赋彩”是核心准则,即根据物象的固有色彩进行着色,追求色彩的真实性与和谐性。而张桂铭却打破了这一传统束缚,提出“随意赋彩”的色彩理念,以重色与原色为主要表现手段,让色彩在他的作品中拥有了穿透时空的感召力,成为传递情感与时代气息的重要载体。他不忌讳大红大绿的强烈对比,也不排斥蓝紫相间的大胆搭配,却总能让看似冲突的色彩在画面中达成和谐统一,呈现出鲜活、亮丽的视觉效果,给观者带来强烈的视觉冲击,这种色彩表达既区别于传统文人画的淡雅水墨,也不同于西方油画的写实色彩,而是兼具东方美学意境与现代视觉张力的独特创造。

《葫芦系列》是张桂铭“随意赋彩”的典型代表,在作品中,他将葫芦果实绘制成深蓝色,与黄色、红色形成鲜明对比——黄色的明亮、红色的热烈,与深蓝色的沉静相互碰撞,却又在视觉上达成奇妙的平衡。其中,深蓝色如同“清醒剂”,在热烈的色彩氛围中起到调和作用,既避免了红黄搭配可能带来的艳俗感,又凸显了葫芦的形态美感,让平凡的葫芦形象焕发出别样的艺术魅力。

《五彩夏塘》则更进一步,画面中的莲蓬被赋予红、黄、蓝、白、绿五种色彩,五彩杂陈,看似违背了莲蓬的自然色彩,却丝毫不见怪诞之感,反而传递出一种“源于生活、高于生活”的绚烂大美。这种色彩表达并非凭空想象,而是张桂铭对生活观察的艺术提炼——夏日荷塘中,阳光透过荷叶洒下的光斑、莲蓬成熟过程中的色彩变化,都成为他色彩创作的灵感来源,他将这些生活中的色彩元素进行夸张与重组,最终形成超越现实却又贴近人心的色彩效果。

张桂铭的色彩创新,还与现代都市人的审美情趣高度契合。在快节奏的现代生活中,人们对色彩的感知更倾向于鲜明、直接的表达,传统水墨的淡雅虽具韵味,却难以满足现代人对强烈视觉体验的需求。而张桂铭的色彩作品,以其亮丽的色调、大胆的对比,恰好契合了这种时代审美——他的色彩既保留了中国民间艺术的喜庆格调,如大红大绿的搭配蕴含着民间绘画的质朴与热烈,又融入了现代绘画的色彩构成理念,通过色彩的冷暖对比、明暗变化,营造出富有层次感的画面空间。这种色彩表达让中国画不再局限于传统的水墨意境,而是与现代社会的审美需求产生共鸣,为中国画的当代传播开辟了新路径。

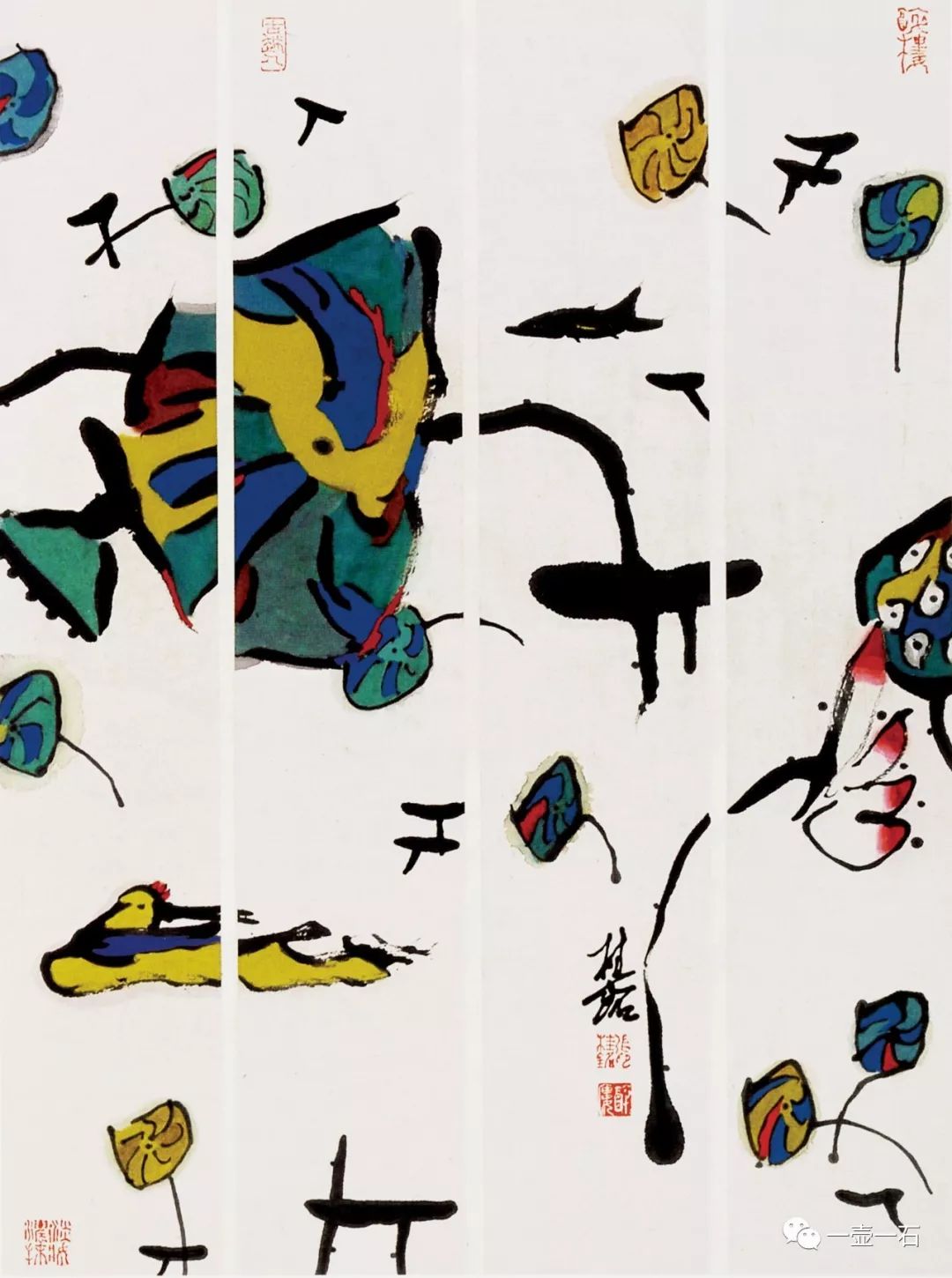

在构图章法上,张桂铭还创造性地将“满构图”与“欲擒故纵法”相结合,形成疏密有致、虚实相生的画面节奏,让作品在整体的饱满感中蕴含细腻的韵律变化。他的多数作品采用满构图形式,画面元素丰富,却不显拥挤——在大密的视觉氛围中,他巧妙地留出小疏的空白,这些空白并非孤立存在,而是如同“无数条小溪流”,从四面八方汇聚到整幅作品的“大江大海”中,形成“你中有我、我中有你”的有机整体。这种满构图既区别于传统山水画的“留白造境”,也不同于现代抽象画的“极简留白”,而是通过密集的物象与零散的空白相互映衬,营造出充满生命力的画面空间,让观者在丰富的视觉元素中感受到秩序与和谐。

《荷花》十二通景是张桂铭“满构图”与“欲擒故纵法”结合的巅峰之作,作为荷花系列中的重量级作品,它既可以独立成幅,每一幅都拥有完整的构图与主题;又能联缀成巨制,十二幅作品共同构成一幅气势恢宏的荷花全景图。在单幅作品中,线条恣肆清隽,兼具篆书的厚重、行书的流畅与草书的灵动,物象密集却层次分明,红色、黄色、青色、绿色、紫色、白色等艳丽色彩相互交织,既传递出荷花的清雅之美,又展现出热烈的生命活力;而在联缀成巨制时,十二幅作品则采用“欲擒故纵法”——每一幅作品都是独立的篇章,看似四处散落,貌离神合,它们之间保持着一定的距离,却又被一条无形的主线(荷花的主题、统一的笔墨语言)贯穿,形成“分而不散”的整体效果。这种处理手法既避免了巨幅作品可能出现的单调乏味,又让每一幅小作品都拥有了独立的艺术价值,实现了“整体与局部”的辩证统一。

在《荷花》十二通景中,张桂铭还将现代绘画的视觉张力与中国民间艺术的喜庆格调完美融合——现代绘画的色彩构成、形式美感,让作品拥有了强烈的视觉冲击力,符合现代观者的审美习惯;而中国民间艺术的喜庆色彩、吉祥寓意,又让作品传递出质朴的情感温度,贴近大众的文化心理。这种融合并非简单的元素叠加,而是深入骨髓的艺术重构,最终让作品既拥有高雅的艺术品格,又具备广泛的受众基础,“韵味自然的情趣唤醒了赏画人美的感受”,实现了艺术价值与社会价值的统一。

张桂铭的中国画创新,始终行走在“传统”与“现代”的平衡木上——他以传统书法的线条为根基,却赋予线条现代的表现形态;他以传统中国画的构图理念为内核,却创造出符合现代审美的构图形式;他以传统“随类赋彩”为参照,却提出“随意赋彩”的创新理念。从《林间幽禽》的构图巧思到《蓝瓶玉兰花》的线条韵味,从《葫芦系列》的色彩突破到《荷花》十二通景的章法重构,张桂铭的每一幅作品都是对传统的致敬,更是对时代的回应。在当代中国画面临“守旧”与“西化”双重困境的当下,张桂铭的艺术实践无疑提供了一条可行的路径——唯有扎根传统,才能拥有创新的底气;唯有拥抱时代,才能让传统焕发新的生机。他的艺术,不仅是个人艺术品格的展现,更是中国当代中国画发展的缩影,为后世艺术家提供了宝贵的经验与启示。

张占峰 2025年7月于京华云海轩

作者:张占峰

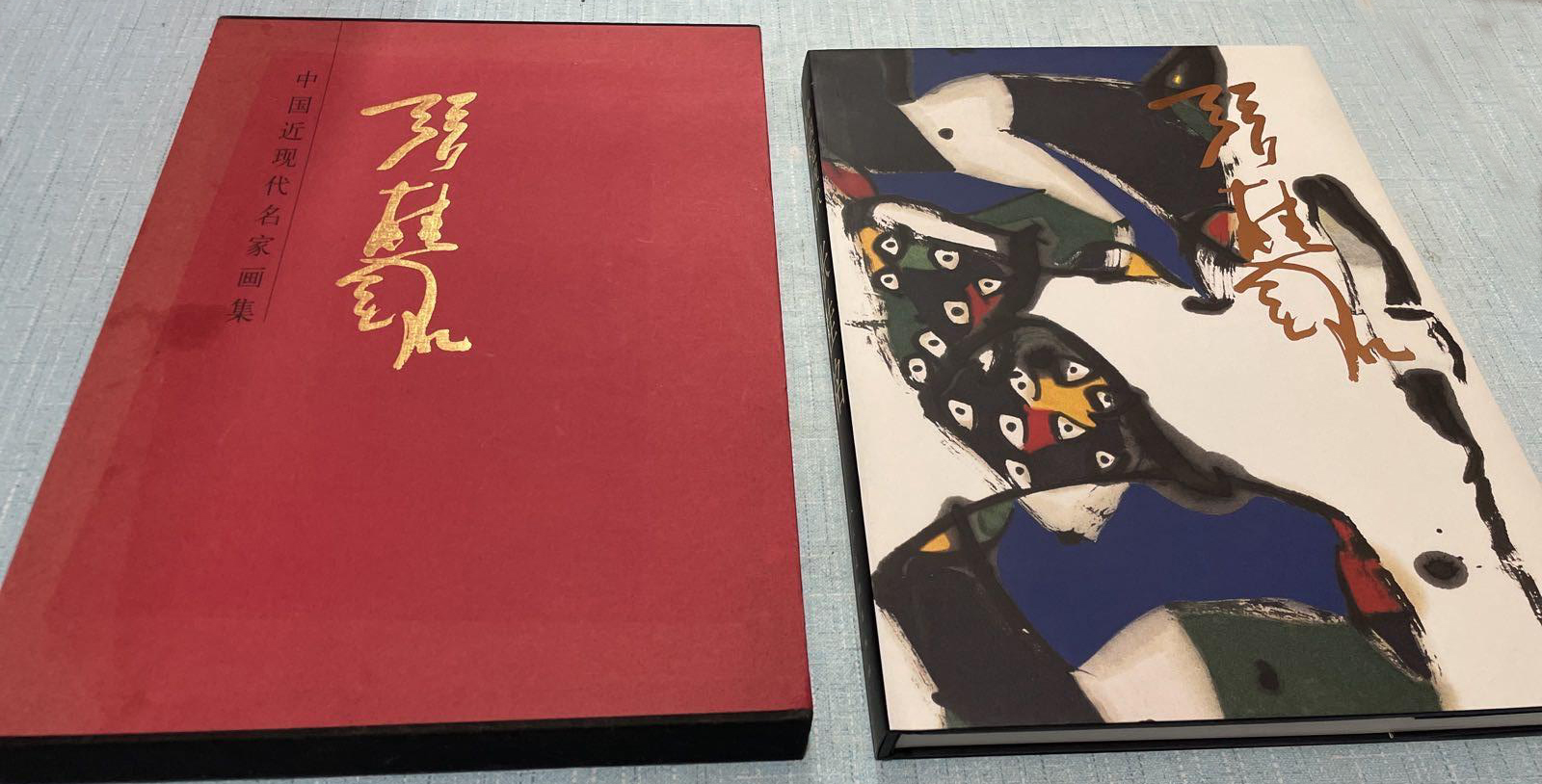

张占峰,生于北京,现任北京走近画家编辑部主编,是中国书画艺术领域颇具影响力的资深编辑与研究者。多年来,他在美术评论领域颇有建树。他深耕此域,笔耕不辍,曾为诸多美术名家撰写评论文章,篇数颇丰。其评论既具专业洞察,又能精准捕捉作品特质,在业内积累了一定影响,是美术评论界值得关注的研究者。 以专业视角与深厚积淀,在艺术出版界形成了独特的学术风格与行业影响力。其职业生涯以艺术出版为核心阵地,深耕细作多年。

期间,他主编和编著了《传承-中国书画精品》《走近画家》《大家风范》《中国当代画坛精品集》等系列画集,以及《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》等多部精装画集。 这些作品均由北京工艺美术出版社、天津人民美术出版社、西泠印社出版社、荣宝斋出版社等国内顶尖艺术出版机构出版,累计编辑及主编艺术著作、画集逾百部,发行总量近一百多万册。 所编著的作品涵盖中国书画理论研究、名家作品集、美术评论等多元范畴,既注重学术深度的挖掘,又兼顾艺术表现力的呈现,实现了专业性与观赏性的有机统一 。因其编著作品突出的文化价值与广泛的艺术影响力,多部被中国国家图书馆列为馆藏图书,成为研究中国书画艺术的重要文献资源,为推动中国书画艺术的传承、研究与传播作出了切实而深远的贡献。