1643年的一场酒宴上,李自成举杯畅饮,对面坐的是号称“革里眼”的贺一龙。酒过三巡,贺一龙已烂醉如泥,他不知道,这竟是自己人生的最后一餐。就在他晕头转向之际,李自成下令结果了这位战友的性命。

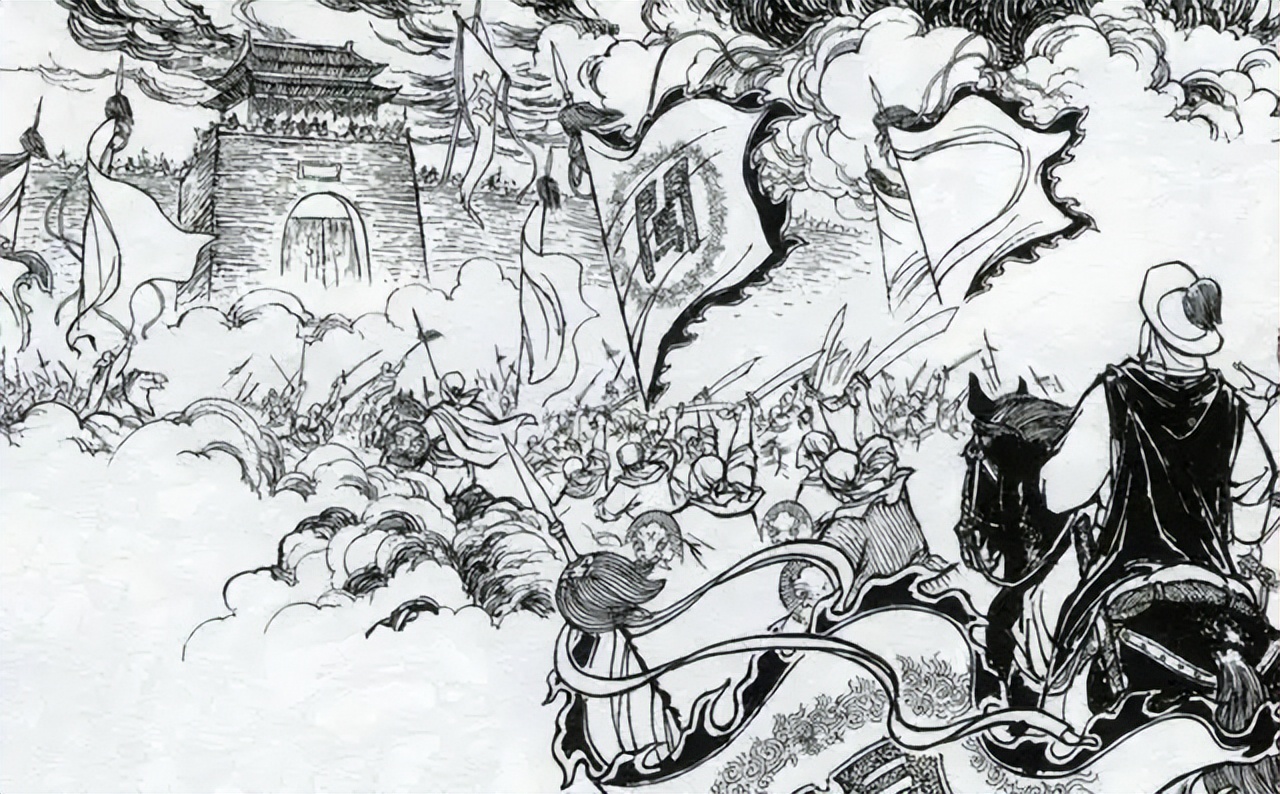

这不过是李自成统一农民军权力的一个缩影。在他走向权力巅峰的路上,倒下的不只是明朝将领,还有曾经的盟友。今天,让我们一起揭开这段明末农民军内部纷争的历史真相,看看李自成与袁时中之间,究竟为何从盟友走向反目成仇。

李自成在壮大过程中,面对其他农民军首领,往往采取“先拉拢,后清除”的策略。在杀贺一龙的前一晚,他不仅设宴款待,还早已用甜言蜜语和高官厚禄将治世王刘希尧、左金王贺锦拉入自己阵营。

更精明的是,李自成还通过这些人策反了贺一龙的心腹大将赵应元。贺一龙一死,他的队伍顺利转由赵应元掌管,全部听命于李自成。只有少数几个铁杆亲信察觉危机,悄悄溜走投奔了郧阳的官军。

对待有实力的老回回马守应,李自成则采取了不同策略。他看中了老回回手下那支战斗力强悍的骑兵部队——多数是回民,且全是骑兵,作战凶猛。为了拉拢他,李自成特地命工匠打造一枚重达38两的金印,封其为“永辅营英武将军”。

然而马守应天生不爱受约束,客气地回绝了这份厚礼。贺一龙遇害后,他更加警惕,始终与李自成保持安全距离。后来李自成以盟主名义命他带兵回襄阳会师,他却带队西去,越走越远。

马守应在彝陵病死后,他的部下大多入川投靠了张献忠。至此,曾经在大别山一带与官军周旋的“革左五营”基本瓦解,大部分力量被李自成吸纳。

就在李自成巩固自己的力量时,中原地区另一支农民军——“小袁营”正在崛起。

这支队伍的领袖袁时中,与大多数草莽出身的农民军首领不同,他来自河南滑县,读过书,识文断字,对经史有所了解,见识远超一般义军头领。

史书记载,1640年崇祯十三年,山东、河南、河北等地遭遇严重旱灾,河水断流,土地龟裂,紧接着又爆发蝗灾,吃光所有作物。饥荒蔓延,百姓流离失所。

袁时中抓住时机,在滑县聚集数万人起义,饥饿的百姓纷纷加入,队伍迅速壮大。同年十一月,他率领上万人攻破濮阳县城,杀死州同知郗之。次年,他与刘玉尺、朱成矩等人带领部队进入开封、商丘地区,活跃于豫东南、皖北、苏北一带,自称“小袁营”。

“小袁营”的得名,是为了与当时河南另一支以袁老山为首的“老袁营”区分开来。这支队伍选择在杞县与睢州交界的圉镇一带驻扎。

与大多数“流寇”不同,小袁营军纪严明,严禁士兵抢夺百姓财物,因而深受中原百姓爱戴。《平寇志》记载,其最强盛时部众达数十万之多。

随着李自成在河南的军事行动连连告捷,闯王的名声越来越响亮,小袁营开始与李自成部队联手作战。

崇祯十五年三月中旬,农民军联合进攻太康城,事先商定:小袁营负责北门,李自成部攻东门和西门,罗汝才部攻南门。这一部署表明豫陕一带的农民军已形成联合对抗官军的态势。

然而,这种联盟从一开始就充满裂痕。袁时中虽然两次带兵参加李自成的攻打开封战役,但内心对李自成并不完全信任,他担心强大的李自成会趁机吞并自己的队伍。

实际情况是,这两支农民军的联合更多是应对官军压力的权宜之计。一旦外部压力减轻,他们就各奔东西。袁时中对李自成只是表面服从,两股力量始终保持着松散的联盟关系。

与此同时,河南部分地方官员竭力拉拢袁时中,使他在官府和闯王之间摇摆不定。他时而与官府暗中往来,时而投靠李自成,明显有左右逢源的打算。

李自成两次攻打开封失败后,转而扫荡开封周边州县,接连攻下睢州、宁陵、归德等地。随后他重整旗鼓,准备第三次进攻开封,并命令小袁营担任先锋。

这一安排引起袁时中的强烈怀疑。他认为李自成让自己打头阵是别有用心,是想借官军之手削弱自己的实力。据《绥寇纪略》记载,袁时中认为李自成是想“自己躲在安全处,却坐享他人拼死得来的成果”。

袁时中没有直接与李自成冲突,而是率军到达杞县后,悄无声息地带领部队溜走了。

李自成得知后勃然大怒,立即派侄子李过带兵追击。“一路追击三百里……最后只剩下一百多个骑兵,但收拢了溃散的士兵后,人数又恢复到数万,多次侵扰颍州、亳州一带。”《绥寇纪略》如此记载。

李自成和袁时中的这次合作,仅持续了一个月就宣告破裂。

李自成三次攻打开封未果,决定采取水攻,掘开黄河堤坝淹没古城,随后带领主力南下湖广,追击左良玉的部队。

李自成大军南下后,袁时中加紧了与官府的联络,意图接受招安。为表诚意,他向河南巡按御史苏京表示,愿意戴罪立功,带领小袁营去平定明军总兵官刘超的叛乱。

然而,巡按苏京和巡抚秦所式认为袁时中只是害怕李自成,并非真心平定叛乱,因此不允许他渡黄河北上,而是要求他杀掉李自成派来的使者以表忠诚。

袁时中接到苏京的信后,判断李自成已远在湖广,对自己构不成直接威胁,于是擒拿了李自成派来的使者刘宗文,绑送苏京处决。同时,为向官府表忠心,他又偷袭了李自成的一支侦察骑兵,斩杀数百人,砍下首级向官府请功。

李自成得知消息,怒不可遏,亲率大军直扑睢州,将小袁营团团围住。经过激战,小袁营数万士兵几乎全军覆没,袁时中本人也被李过擒杀。

李自成与袁时中从合作到反目,最终兵戎相见,反映了明末农民起义内部的复杂权力斗争。在这场残酷的权力游戏中,没有永恒的朋友,只有永恒的利益。

李自成之所以能一次次失败后重新崛起,队伍反而越来越壮大,除了他个人的坚韧和军事才能外,很大程度上得益于他毫不手软地清除农军首领中的潜在对手,并将他们的队伍收编己有。

从贺一龙到袁时中,这些农民军领袖的悲剧命运,揭示了那个时代的生存逻辑——要么统一指挥,要么被消灭。李自成的选择,某种程度上也是环境使然。

然而,这种内部消耗极大削弱了农民军的整体实力。当李自成在北京站稳脚跟,面对清军和明朝残余势力的双重压力时,他已经没有可靠的盟友可以依仗。这或许也是大顺政权迅速崩溃的一个重要原因。

历史的车轮滚滚向前,但人性的复杂和权力的游戏却从未改变。李自成与袁时中的故事,不仅是明末农民起义的一个缩影,更是权力政治中永恒命题的体现——在合作与自主、统一与独立之间,如何找到平衡点,至今仍值得深思。

《绥寇纪略》

《平寇志》

如果您觉得此文有趣,请点击“关注”,方便作者与您讨论与分享,及时阅读最新内容,您的关注是作者前进的动力,感谢您的支持。