对于一些AI企业来说,今年的冬天似乎比往年更寒冷一些。毫无征兆的,毫末智行员工们收到一纸简短通知:“即日起无需到岗上班”。就这样,这家估值曾超百亿的自动驾驶独角兽,骤然熄火。账户冻结、工资停发、核心高管接连出走——最近两年所有这些不祥征兆,最终汇成了数百名员工一夜失业的终局。

毫末智行并非孤例,寒潮正在席卷全球AI创业圈。从北京到上海,从伦敦到硅谷,AI墓地的墓碑正以惊人速度增加。

2025年3月,一个硕大的讨薪横幅——“澜码科技还我血汗钱”,将这家公司重新拉回到大众的视野中。

这家曾经的AI明星企业,如今已经陷入困境。创始人周健甚至被传出卖掉自己的房子支付赔偿,仍无力回天。“我们以为站在时代风口,却发现自己站在悬崖边缘。”一位工程师感叹道。

很多AI企业正在批量倒在AI的繁华盛世之下。

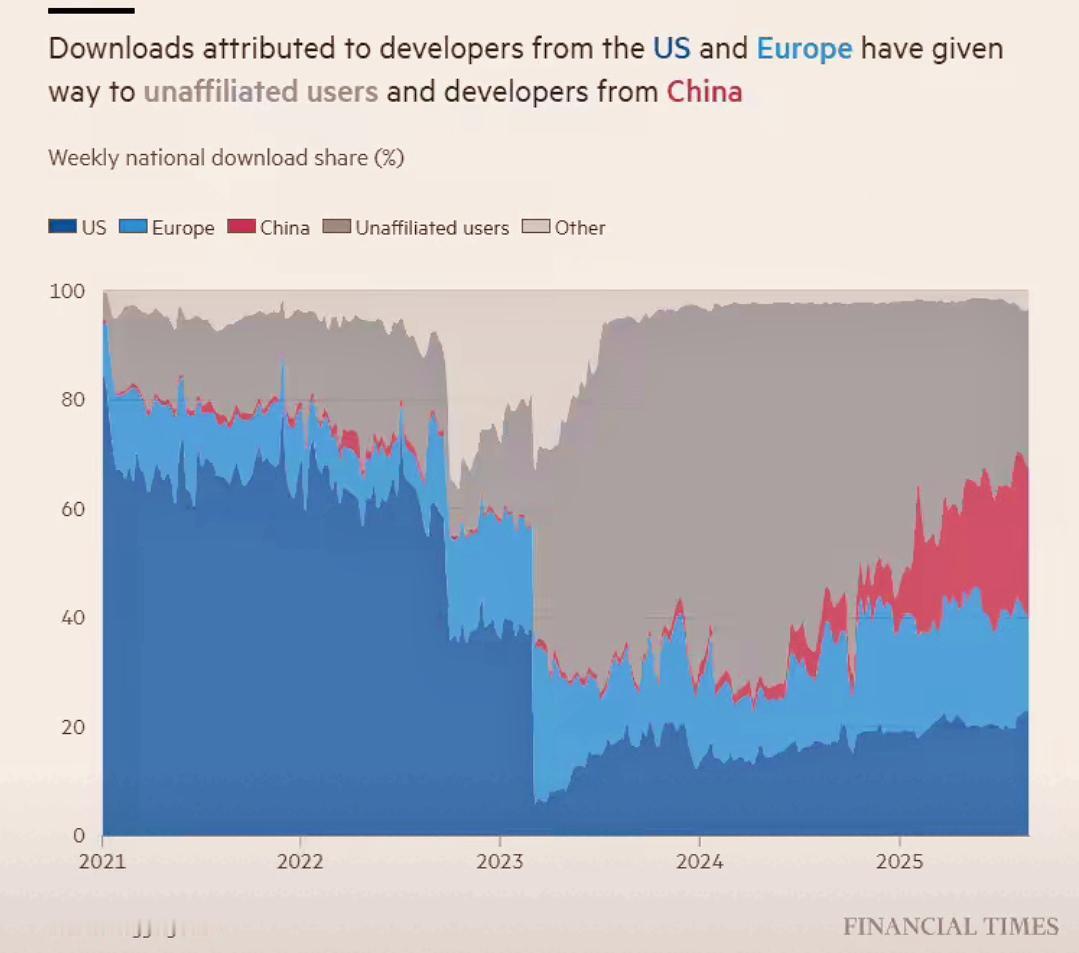

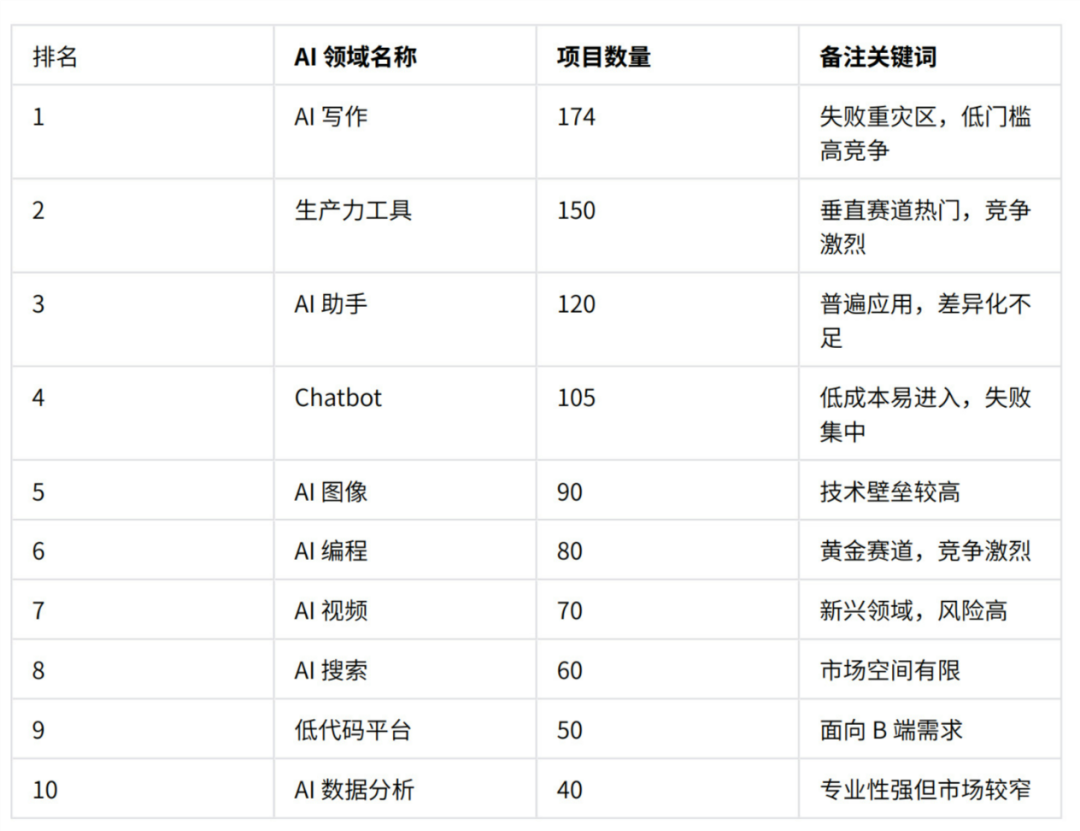

根据AI工具聚合网站「DANG!」的“AI墓地”数据,截至2025年7月,失败、关闭或被收购的AI项目已达1289个,较一年前激增近600个。这意味着,在过去一年里,平均每天就有超过1个AI项目走向终结。

数据来源:公开信息整理

在AI的赛场,几乎每个领域都“尸横遍野”。从AI写作、文生图、文生视频,到低代码平台、各类垂直Agent应用——无一幸免。技术门槛低的,参与者多,竞争惨烈;技术门槛高的,则开发成本高,市场容量有限。而那些看似前景好的新兴赛道,往往在创业者们的自嗨中与市场需求脱节。总之,各有各的“死法”。

更值得注意的是,AI写作——这个点燃大模型革命的起源之地,如今竟成了创业公司的“头号坟场”。波形智能的“蛙蛙写作”在积累30万用户、生成200亿字文本后依然轰然倒塌,为这个领域的残酷生存法则写下了最真实的注脚。

AI企业集体“猝死”:丧钟因何而鸣但不可否认的是,AI依然是整个科技圈最顶流的存在。哪怕是“”AI泡沫论”此起彼伏,资本仍在疯狂涌入具身智能、Agent、世界模型等前沿领域。然而,资本早已不复往日的慷慨。过去的投资逻辑如同在肥沃的黑土地上播种——随意撒种即可生根发芽;如今,每一粒种子都必须证明自己的生存能力,才能获得持续的资本灌溉。

在资本狂热时,所有故事都动听;当潮水退去,所有隐疾都暴露无遗。纵观这些倒下的AI公司,其“死因”主要集中在三个方面。

1.商业变现之困

以毫末智行为例,毫末智行采取了激进的“三线并举”战略,试图在三个截然不同的赛道同时取得突破:

·乘用车高阶辅助驾驶:为主机厂提供HPilot等系统,希望走“由低到高、渐进式”路线。

·低速无人配送车:打造“小魔驼”等产品,瞄准末端物流市场。

·Robotaxi:布局完全无人驾驶,追求终极目标。

但问题在于,这三个赛道对技术、产品、运营和资金的要求截然不同。

·乘用车ADAS是前装生意,讲究成本控制、车规级安全、与整车深度集成和大规模交付能力。

·低速无人车是运营生意,需要自建或合作运营场景,解决具体场景下的商业化闭环。

·Robotaxi,需要天文数字般的研发投入和极长的回报周期。

毫末智行试图用一套班底同时打赢三场性质完全不同的战争,结果必然是资源严重分散,无法在任何一条线上形成绝对优势。资金充沛时,各业务线尚能维持运转;一旦资金链紧张,便处处漏风。

更为致命的是,毫末智行始终未能在商业层面实现真正的突破。自成立起,公司便深度依赖母公司长城汽车的订单输血。这种与生俱来的“裙带关系”,虽在初期提供了生存保障,却也为其埋下了长期隐患。

对于其他第三方整车厂而言,将核心的智能驾驶系统交由一家竞争对手孵化的公司,数据安全与商业机密的顾虑难以消除。正因如此,毫末始终未能突破长城体系的“温室”,成长为像地平线那样被行业广泛接受的中立供应商。

这种单一的客户结构,导致其生存能力极为脆弱,母公司和外部市场的任何风吹草动,都可能在它身上演化成一场风暴。

2.资金没有了耐心

清科数据显示,2024年AI领域融资额暴跌40%,风投机构的态度发生了180度大转弯,直言“只投6个月内能盈利的项目”。资本市场的耐心正在迅速消磨殆尽。

一家海外公司——Robin AI曾是法律AI赛道最被看好的明星。创始人组合堪称完美——拥有七年顶级律所经验的CEO,与帝国理工博士出身的CTO,他们深谙律师行业的核心痛点:精英律师们不得不将大量时间耗费在重复性文书工作上。Robin AI的商业逻辑十分简单:只需为律师节省10%的工作时间,就能创造巨大的经济价值。

如此合理的叙事迅速吸引资本入场。从谷歌种子轮到软银A轮,再到淡马锡领投的B轮,Robin AI融资节奏稳健,产品线快速迭代,从合同审查工具演进为能处理数千份合同的法律AI助手。

巅峰时期,其服务覆盖13家世界500强企业。2025年初,公司跻身英国科技十强,看似前途无量。

然而,危机潜藏于光鲜之下。尽管2024年收入翻倍、美国业务增长六倍,但在追求“指数级增长”的资本眼中,这样的表现远远不够。当投资人期待的是每年3-5倍的爆发式增长时,Robin AI的“稳健”反而成为原罪。

登顶行业榜单仅数月后,这场资本盛宴戛然而止。Robin AI在C轮融资中被集体抛弃,从神坛急速坠落,完美诠释了AI赛道“不成神便成仁”的残酷逻辑。

3.“伪AI”创新泛滥

许多所谓的“AI公司”,到头来不过是新瓶装旧酒。

从ChatGPT走红以后,几乎是一夜之间,中国就冒出了数万家自称有AI属性的公司。昨天还是一家外包商、SaaS企业或者系统集成商,今天摇身一变就成了“AI科技公司”。一家上市SaaS企业老板在AI浪潮袭来时猛然“惊醒”:“我们其实是一家AI公司!”于是匆忙包装,以求在资本市场上分一杯羹。

这种“伪AI创新”,充斥着AI圈。以Builder.ai为例,这家创业公司致力于打造一个颠覆性的产品模式,无需编程知识,用户只需用几句话描述需求,AI就能自动生成完整的应用程序。

创始人Sachin Dev Duggal表示:“以前开发一个APP需要数月时间和数十万美元,现在通过我们的AI平台,几天之内就能以十分之一的成本完成。”这一叙事成功打动了资本,公司累计融资超过2.5亿美元,估值一度突破20亿美元。

然而,多位技术专家指出,Builder.ai的“AI自动生成”更多是营销话术,其核心技术仍然建立在大量代码模板和预制模块之上。在真正推向市场后,皇帝的新衣被瞬间拆穿,各种问题层出不穷:生成的代码质量低下、系统频繁崩溃、后期维护成本远超预期。更严重的是,当客户想要修改核心功能时,往往需要推倒重来,费时费力还费钱。这意味着就连最核心的卖点——低成本构建应用,都无法实现。

还有一些AI创新,走着走着便偏离了初衷,最终变得“不够AI”。

比如刚才提到的Robin AI,为满足法律行业对准确性的极致要求,Robin AI采取“AI+人工复核”的重模式,内部雇佣律师团队对AI输出进行质检。该策略虽助其赢得顶级客户信任,却也令公司蜕变为人力密集的“法律服务外包商”。与人们想象中的AI公司,俨然已经不是同一个物种了。

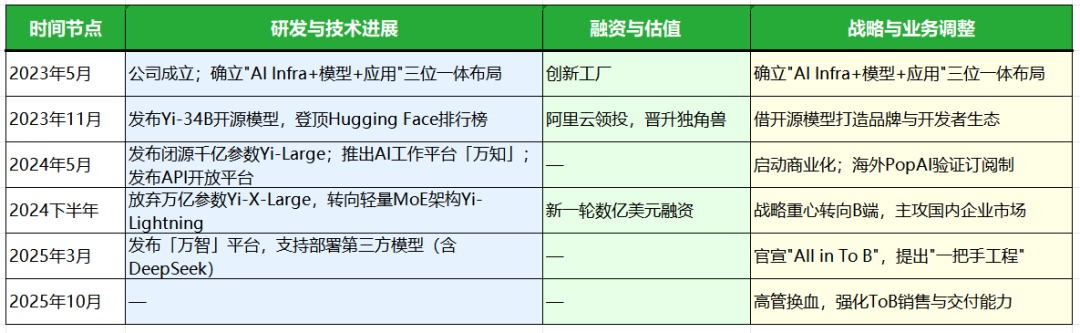

下一个是谁?零一万物的生存样本分析在AI创业公司的“死亡高发期”,业内目光不约而同地投向了另一位明星创业者——李开复博士创立的零一万物,正面临着前所未有的考验。

零一万物发展关键里程碑 数据来源:公开资料

观其发展路径,零一万物的故事,堪称一场技术“祛魅”之旅。

公司承载着李开复打造全球竞争力大模型的初心,起步时亦曾与同行竞逐参数规模。然而,无限制堆砌参数的路径很快被证明难以为继。随之而来的,是一系列务实的战略转向:在模型策略上,不再执着于自研基座,转而拥抱“开放模型”;在产品方向上,亦放弃了对To C超级应用的幻想,最终“放下身段”,全面转向To B战场,并提出“一把手工程”,通过直接对话企业最高决策者,以深度定制推动AI落地。

这一系列选择,看似背离了“AI原生”的纯粹性,甚至可能让公司变得不那么“AI”。正如前文所述,定制化服务往往伴随着重运营、高成本,与资本最初设想的“轻灵、可扩展的AI叙事”产生张力。

然而,这却是生存压力下的必然取舍。即便是李开复这样的“创业教父”,亦无法绕过这一现实拷问。

纵观败局:毫末智行CEO顾维灏曾是百度Apollo的核心骨干,技术底蕴深厚;澜码科技创始人周健是李开复的弟子,师出名门;Robin AI组合了资深律师与AI博士,配置堪称完美——他们都未能扭转败局。

这一切昭示着,AI创业已进入“撕掉商业羞耻”的阶段。创始人必须直面那些曾被技术光环所掩盖的“俗气”问题:你的产品究竟解决了什么真痛点?客户愿意为此支付多少溢价?公司的现金流还能支撑多久?毛利率能否覆盖运营成本?

下一个倒下的,或许不是技术最弱的,而是最晚学会“算清经济账”的那一个。

生存法则:哪些AI公司正在寒冬绽放?与此同时,我们也看到一些AI公司不仅存活下来,甚至愈发茁壮。它们做对了什么?

小马智行就是一个突出例子。该公司2025年第三季度财报显示,其第七代Robotaxi在广州实现单车盈利转正,这无疑是自动驾驶商业化进程中的关键拐点。

在技术能力上,通过“技术迭代-体验提升-用户增长-数据积累”的闭环,公司形成了自我强化的飞轮效应。

在商业模式上,小马智行打造了“轻资产+技术授权”双轮驱动模式。轻资产运营让公司摆脱了传统重资产模式的沉重负担,而技术授权业务更是在第三季度实现收入6100万元,同比增加354.6%。

此外,在资金端,小马智行完成的“美股+港股”双重主要上市,融资逾8亿美元,为公司研发、市场开拓、人才招聘提供了足够的弹药。

另一个样本来自与Robin AI同时起步的Harvey AI。这家同样聚焦法律垂直领域的AI公司,却走上了截然不同的发展路径。Harvey AI与OpenAI建立战略级合作,得以深度接入GPT-4及后续先进模型,并在模型定制与优化上获得顶级支持。

与Robin AI试图服务所有法律场景不同,Harvey采取极度聚焦的策略——专攻顶级律所和大型企业法务部门。这一定位看似狭窄,却蕴含巨大商业价值。

目前,Harvey已与普衡、瑞生等国际顶级律所建立深度合作。这些律所不仅付费能力强——年度合同金额通常在数十万至数百万美元,远超一般SaaS产品,更重要的是为Harvey提供了宝贵的真实应用场景。律师们使用其进行合同分析、尽职调查和法律研究,将原本耗时数十小时的工作压缩至几分钟。深度融入律所工作流程,也使得替换成本极高,形成强大的客户粘性。基于顶尖律所的反馈持续优化,其技术壁垒不断加固。

纵观这些穿越周期的公司,普遍具备三个特质:

首先,找到了技术与市场的精准契合点。成功的AI公司不再空谈“改变世界”,而是深入特定行业,解决具体而微的痛点。

其次,建立了健康的商业模式和现金流管理能力。活下来的公司普遍注重“自我造血”,而非一味依赖融资输血。它们可能增长速度不是最快的,但单位经济模型是健康的。

最后,保持了技术敏捷与商业务实之间的平衡。他们既不大肆炒作“AI原生”概念,也不因畏惧“幻觉”而退回到堆人力的重模式。

AI技术本身依然站在神坛之上,继续以惊人的速度演进。毫末智行、RobinAI、澜码等明星公司的生存现状,不是一个行业的终结,而是一个阶段的句点——那个仅靠技术光环、个人魅力就能赢得资本与市场的时代,已经一去不返。未来的竞争将更加残酷,也更加真实:它考验的是创始人全方位的能力,包括对行业的洞察、对成本的把控、对市场的敬畏。